こだわりアカデミー

骨は生きており、歴史のひとコマを伝えてくれる 語り部なんです。

「骨」は語る−日本人の起源と進化

東京大学名誉教授

鈴木 尚 氏

すずき ひさし

1912年埼玉県生れ。36年東京帝国大学医学部卒業後、同大学解剖学教室において解剖学・人類学を専攻。43年東京大学 理学部人類学教室に転じ、同大学教授、国立科学博物館人類研究部長、成城大学教授、日本人類学会会長等を経て、東京 大学名誉教授に。医学博士。73年には紫綬褒章を、83年には勲二等瑞宝章を受賞。著書は『骨は語る徳川将軍・大名家 の人びと』(85年、東京大学出版会)、『骨(改訂新版)』(96年、学生社)、『骨が語る日本史』(98年、学生社−写真下−) など多数。

1999年1月号掲載

時代による頭骨の「変化」を発見

──先生の著書『骨が語る日本史』を、大変興味深く拝読いたしました。 まず、先生はなぜ「骨」に関心を持たれたのか、お聞かせください。

鈴木 多くの人が持たれる疑問だと思います。私はもともと医者で、学生時代、解剖学をご専門になさっていた東大の小金井良精という偉い先生と親しくなり、その方を頼って解剖の世界に入りました。そして、解剖学的見地から昔の人の骨を調査し、日本人の起源であるとか、人類の進化というような人類学的な研究をする中で、次第に「骨」に興味を持ったんです。

──先生は日本人の頭骨が時代ごとに変ってきたことを、初めて提唱された方と伺っておりますが。

鈴木 私がこのことを発見する以前、日本人は縄文時代などずっと昔に、外来人との混血があって変化したのだというのが通説で、それ以来変化していないと思われていました。私もそれを信じていました。簡単に骨が変化するなんて考えられませんでしたから。

しかし、それに気づくきっかけとなった出来事がありました。昭和26年のある日のことで、今でも鮮明に覚えています。しばらくぶりに大学の解剖標本室に行ってみると、見たこともない変な頭骨が二十個以上も置いてあることに気づいたんです。それには、どういう骨なのか、説明書きなど記載された名札もなく、骨に直接書きこまれた通し番号がうっすらと残っていただけでした。きっと先輩の学者が、タイとか中国辺りから持ってきた頭骨だろうと思っていたんです。

──つまり、日本人の頭骨には見えなかったんですね。

鈴木 はい。現代の日本人の頭は、額から後頭部にかけての長さが短く面長ですが、それは倍ぐらい長く丸顔でまったく違って見えました。それから一年くらいそのまま放置してあるので、気になって番号順に並べてみたら、23個あるはずなのに、二つ欠番していました。どこかに紛れ込んでいるのだろうと、標本室の膨大な骨の標本を調べたら、二つとも出てきた。それも名札付で。それには、「大正2年、東京市鍛冶橋の橋を架け替えるために掘ったところ、橋のたもとから骨が出たもの」とだけ書いてある。

きちんと洗ってあるけれど、耳の穴とか小さな孔などに泥が詰まっていました。これは、かなり長い期間土の中に埋まっていたということを示しており、東京のど真ん中から出たということを合わせて考えると、やはり日本人に間違いない。そこで、「今とは違った顔をしていた日本人がいたのでは」ということがひらめいたんです。

|

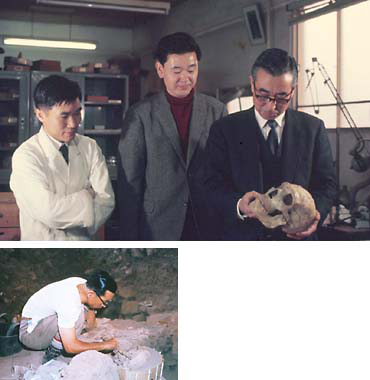

| 1961年にイスラエルで発掘調査(左)し、そこから発掘された人骨を研究所で復原(上) (写真右が鈴木氏、左2人は人類学教室の研究員) |

昔の人の顔は、庶民型と貴族型があった

──名札には、他に何か書かれていなかったんですか。

鈴木 書いてありませんでした。しかし、各々の骨を丹念に調べたら、23人のうち一人が梅毒に感染した形跡があったんです。梅毒は骨を溶かすので、見て分かります。

いつ梅毒が日本に入ってきたかを調べると、初めて京都で大流行したのが1512年で、その一年後に江戸に入ってきていますから、室町時代以降の骨ということが分かりました。

──それだけでは、はっきりした年代が分かりませんね。

鈴木 それが偶然分かったんです。

当時、東京ではビルの建設や地下鉄工事が盛んで、地面を掘るとしばしば骨が出てきました。私は、警察科学研究所ができるまで警察から骨の鑑定を頼まれており、骨が出ると鑑識から連絡があってすぐに駆けつけていたんです。日比谷公園の近くの産業会館や朝日生命のビルも同様で、たくさん骨が出てきました。それと一緒に石塔や墓石が出て、年号がずばり書いてある。一番古いもので1356年、新しいもので1505年でした。これらの骨を調べたら、あの鍛冶橋から出てきた骨と形質がまったく同じだったんです。

──では、鍛冶橋の骨はまさしく室町時代の日本人とはっきりいえますね。

鈴木 そうなんです。こうして室町時代の日本人は、現代の日本人と形質が違うことがはっきりしました。

その後、各時代別に骨を集めたところ、鎌倉時代は奈良時代と室町時代の中間的な顔、室町時代は鎌倉時代と江戸時代の…というように、少しずつ変ってきたことが分かったんです。

──どういう理由で、どんなふうに変化してきたんですか。

|

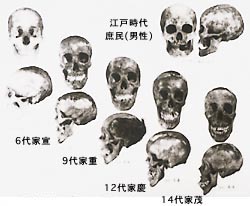

| 歴代徳川将軍と江戸時代庶民の頭骨。 庶民と貴族では著しい違いが認められる |

鈴木 第一に生活環境、特に食事の変化と妻の選択という遺伝的な理由が考えられます。例えば徳川将軍一族を見ると、それが顕著です。昔、公卿、大名など身分の高い人の顔は面長の貴族型で、当時の庶民の丸顔とはまったく違っていました。徳川家も例外ではありませんが、これは一朝一夕にでき上がったものではありません。初代家康はまさに庶民型と推測され、それは普段固いものを食べており、よく咀嚼をするため顎が発達していたからです。その後の将軍になってから軟かいものばかり食べるようになり、さらに正室や側室に、当時美人とされた面長の女性を迎え入れたため、代を重ねるごとに顔が貴族化していくんです。

そういうことから、この変化は一つの進化ともいえます。だから私はこれを「小進化」と呼んでいます。

──当時は、混血説が定説だったわけで、この「小進化説」に対する学会の反応はいかがでしたか?

鈴木 初めてこのことを発表した時は、一時間吊し上げられました(笑)。

──新しいことをいい出すのは、天動説、地動説ではないけれど大変ですね。

平家物語『俊寛』に出てくる『鬼界々島』は、鹿児島の喜界々島!?

—— ところで先生がこれまでご覧になった骨の中には、有名な方のものもあったと伺っておりますが。

鈴木 はい。平泉の中尊寺金色堂に眠っている奥州藤原氏をはじめ、徳川将軍家、伊達政宗など日本の歴史上有名な方々の遺骨を拝見しました。

中でも印象深いのが、藤原清衡、基衡、秀衡です。彼らはみんなミイラになっていました。秀衡が一番きれいで、身長も160cmと当時の人にしては高く、でっぷりとした太鼓腹でした。その父親の基衡も太鼓腹でしたが、祖父の清衡は非常にやせていました。彼は若い頃半身不随になりましたが、晩年脳いっ血で亡くなったようです。

|

| 1950年、中尊寺に眠る藤原秀衡の遺体を調査。160cmと当時の人にしては高い身長だった。 |

−−細かいところまで分かるんですね。

鈴木はい。思わぬことも分かります。平家物語に出てくる『俊寛』の話はご存じでしょう。俊寛は平家打倒を企てたが露顕し、平清盛によって鬼界ケ島へ流罪にされたという話ですが、現在も流された鬼界ケ島がどこなのか、確たる証拠がありません。そんな中、鹿児島の喜界島には、俊寛に関する数多くの伝説や、彼のものと伝えられる墓があり、以前それを地元の人達の依頼で調査したんです。そこから出てきた骨は、当時の庶民の顔とは違う貴族顔でしたし、埋葬の仕方から見ても、島外の相当身分の高い人物であることは間違いなく、人類学的に俊寛と考えざるを得ません。

−−お話を伺っていると、単なる人類の進化の解明ばかりでなく、歴史だとか伝承、伝説の物証や照合になるともいえますね。

鈴木はい。骨は生きており、歴史のひとコマを伝えてくれる語り部なんです。

−−われわれとは違う歴史の一側面を、見ているということですね。

本日は大変興味深いお話をありがとうございました。

|

| 鈴木氏の著書『骨が語る日本史』(學生社)。伊達政宗の独眼竜の謎、徳川将軍たちはなぜ面長になったか?など、骨の研究から日本史の真相を解きあかしている。 |

※鈴木 尚先生は、2004年10月1日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索