こだわりアカデミー

高い知能を持ったカラス。 「遊び」バリエーションも豊富です。

カラス社会を解明する

東京大学大学院教授

樋口 広芳 氏

ひぐち ひろよし

1948年、神奈川県生れ。70年宇都宮大学農学部卒業、75年東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。農学博士。77年同大学助手、88年日本野鳥の会研究センター所長を経て、94年現職に。日本鳥学会鳥学研究賞、田村賞、山階芳磨賞などを受賞。主な著書に『鳥たちの生態学』(86年、朝日新聞社)、『飛べない鳥の謎』(96年、平凡社)、共著に『宇宙からツルを追う−ツルの渡りの衛星追跡』(94年、読売新聞社)、『湿地といきる』(97年、岩波書店)、『カラス、どこが悪い!−』(2000年、小学館)など。

2001年5月号掲載

カラスは自分の行動の意味、結果を知っている

──近年、都市部を中心に、カラスの引き起こす問題、例えば、ゴミを散らかすとか、子育て期になると人を襲う…といった話がよく聞かれます。石原都知事の「カラスパイ」発言は記憶に新しいところですが、反面、賢くて、興味深い鳥だと思うんですが…。

樋口 そうですね。私もこれまでいろいろな鳥を飼い、そして研究してきましたが、中でもカラスは飛び抜けて賢く、時に思わぬ行動を見せてくれる最高に面白い鳥ですね。最も興味深いのは、遊びに類する行動でしょう。

例えば、電線にと留まっているカラスがいきなり逆さにぶら下がり、しばらくして電線をつかんでいる足をパッと放す。落ちるのかと思うと、サッと翼を広げて飛んでいく…といったような行動をするんです。

──人間の鉄棒遊びみたいなものですね。

樋口 そんな感じでしょう。また、公園の滑り台で遊んだりもするんですよ。足を開いて翼でうまくバランスを取ってツツツーと滑り、下まで行ったらまた上に上がって滑るというように、何度も繰り返し行ないます。もっとすごいのは、雪の積もった斜面を繰り返し背中で滑っているカラスもいるんです。

他に、ボールをフェンスにぶつけたり、弾ませたり、転がして追っ掛けたり、はたまた高い所から物を落として、それが地面に落ちる前にキャッチしたりと、「遊び」のような行動をたくさんするのです。

──人間が教え込んだ芸でもないですよね・・・。自ら楽しんでいるような行動としか思えませんね。

樋口 そうですね。親鳥や仲間に強制されてやることではないですし、生活上、特定の役割や機能を持っているようにも見えません。シカの耳の中に、シカのフンを詰め込むなんていういたずらもするんです。される側のシカは迷惑でしかありませんが(笑)、なんでそんなことをしているのか分らない。まさに、楽しんでいるとしか思えませんね。

──愉快なことをしますね(笑)。他にも「遊び」をする鳥はいるんですか?

樋口 一つ、二つくらいのことをするのはいますが、カラスほどバリエーションに富んだ行動を見せる鳥はいません。動物でも、サルやチンパンジーなどが同様の行動を見せるくらいで、野生状態では極めて少ないのです。

──カラスは相当知能が高いようですね。

樋口 そうですね。例えば、殻の堅いクルミを食べるのに、車に轢かせて割る行動などは、非常に知能の高さを感じさせます。しかも、単に道路に置くだけでなく、なかなか轢いてくれないと位置をずらしたりもしますし、さらには、赤信号で止まっている車のタイヤの前に置いて確実に割るなど、まさに知恵ともいうべき行動です。

|

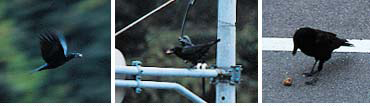

| クルミを運ぶカラス(左) 車に轢かせてクルミを割ろうと、信号機付近に留まって上から様子をうかがう(中) いざ、決行!「この位置でいいかな?」と思案中(右) 撮影:樋口広芳氏 |

恐らく、自分自身のやっている行動の意味を理解し、どういう行動をとればどんな結果が生れるのか分っているのだと思いますね。

──二手、三手先が読めるとは、すごい鳥です。どうして、鳥の中でもカラスだけがこのような行動をとるようになったのでしょう。

樋口 彼らはもともと機転が利く、柔軟に対応できる、というすばらしい能力を持った動物なんです。それゆえ農村や都市といった、人間の住む場所だけに留らず山間部、海辺等いろいろな場所に住み、いろいろなものを捕って食べていますが、その時々の状況に合せて、効率良く、なるべく栄養価の高いものを見定めることができるんです。結果として知恵を働かせた行動を発達させてきたんだと思われます。

──そういった素質を持ち合せているんですね。

樋口 人が出す生ゴミを含め、さまざまなものを食べるので、他の多くの鳥と違って、食糧獲得にそれほど時間を費やす必要がない。これも知恵や遊び行動を発達させることと関係しているようです。

──ほとんどの鳥は食糧獲得が生活の中心であることを考えると、カラスはそれだけ暮らしに余裕があるわけですね。

樋口 そうです。あくせくと生活しておらず、時間に余裕がある、暇があるわけです。人間を含め動物は、暇ができると、食べることと直接関係ない行動を始めます。カラスも然りなのです。

──暇だからこそ、遊びが生れたのですね。

都会のカラスは増加の一途。その責任は・・・

──賢く、愛嬌のある行動を見せてくれる反面、ゴミを散らかしたり、人を襲ったりという、困った一面もあるのは残念です。

樋口 そういった人間との摩擦問題は、カラスの増加数と対応するように、年々増加の一途をたどっています。

よく「カラスが増え過ぎてしまって・・・」とおっしゃる方がいますが、その言葉には「カラスが勝手に増えて困っている」というニュアンスが込められています。確かに、カラスによっていろいろ困ったことが起きてはいますが、もとをたどればわれわれ人間に責任があるのです。贅沢な都市生活の中で大量に出した私達のゴミが、カラスの子育てや生存の助けになっているのは事実です。また、生ゴミを放置する無責任さも然りです。

──その辺の認識もなしに、「カラスが悪い」といっている私達にも問題がありますね。

東京都心には、すでに2万数千−3万羽のカラスがいるとか・・・。

|

| 公園にたむろするカラス。食事も終り、さてこれから遊び? (福岡市内の天神中央公園にて撮影) |

樋口 はっきりした数は把握できていないんですが、それくらいはいるようです。これ以上増やさないためには、生ゴミを放置しないようにし、行政も、出されたゴミをカラスの口に入らないような形で収集するなどの取組みが必要です。そういう中で、人間とカラスとの良好な関係を取り戻していきたいですね。

カラスは昔から童謡や民話に登場するように、決して人間と折り合いの悪い動物だったわけではないのですから・・・。

黒いベールに隠されたカラスの生態

──カラスは昔から身近にいた動物の一つですが、彼らの生態ははっきり分っていないようですね。

樋口 そうなんです。彼らの一日は、朝ねぐらを飛び出し、昼間は採食したり遊んだりして、夕方にはまたねぐらに帰って来るということの繰り返しであることは分っています。しかし、例えば、どのねぐらから飛び立ち、どこで採食して、どこで翼を休めているのか、詳細はほとんど明らかにされていないんです。

──最も身近にいながら、その割には研究が進んでいないとは、驚きです。

樋口 その一番の理由には、個体識別がしづらいというのが挙げられます。見た通り、全身真っ黒で模様もない。最初、区別が付いていたとしても、ちょっと位置がずれると、もう頭がパニックです。

また、足環などの標識を付けて目視調査しても、都会ではビルの谷間など、人間が入れない場所や見えない場所にすっと入ってしまいます。実際に東京・銀座でやってみたところ、開始後、3−4分で終ってしまったんです(笑)。

──発信器を付けてもダメなんですか?

樋口 ビルの谷間だと電波が通らなかったり、電波が建物に反射して実際にいる位置とは全く別のところを示したりするので、有効ではないのです。そこで最近では、PHSを使った調査がなされるようになりました。

──PHSを逆探知して、人の位置をパソコン画面で確認できるシステムですね。しかし、あんな大きいものをカラスにどうやって?

樋口 確かに、当初、思い付いた時は、「名案だ!」と思ったんですが、その重さがネックになってつまずいてしまいました。ところが、東大大学院新領域創成科学研究科の板生清教授などにご協力いただき、約70gあった機器を29gに軽量化することができました。それをカラスに背負わせるように装着し、追跡調査を行ないました。

これまでに、1999年8月に5羽、2000年の4月に10羽を使って調査を実施しました。いずれも東京都内でしたが、彼らは行動範囲が広く、2−3区にまたがって移動していることや、ねぐらは一定の場所と決っておらず、日によって変っていることなど、新たな発見がたくさんありました。ただ、調査した個体数が少なく、全体を把握するには至っていません。今後、より調査を進め、誰と何をしたとか親子間の履歴など、コミュニケーションの取り方やカラスの社会を明らかにしたいですね。

──分ってくるといろいろ面白そうですね。今はそのカラス社会の解明が、一番のテーマですか?

樋口 そうです。特に今は、カラスが見せる知的な行動や遊びに類する行動について、重点的に研究しています。どういった行動が、どういう場所で、どのように発生し、どのようにカラスの間で広まっていくのかを調べています。

また同時に、カラスと人間との摩擦問題は、見逃すことはできません。カラスを研究している者として、その解決策を見い出す一端を提示できればと思っています。

もちろん、カラスという生物としての面白さも追求したいですね。

──その成果を、楽しみにしております。

いろいろお話を伺って、カラスは人間と同様に進化してきている動物のように思います。人間は進化して、文化・文明をつくり、国家をつくってきました。それは食糧問題と密接に関係しており、文明が生れたといわれるところでは、必ず農業が発展している、いわゆる食糧が豊かであったということができます。豊かになると時間に余裕ができ、文化がどんどん発展していく−−そう考えると、カラスの食糧事情、時間的余裕などは、人間の場合と類似しており、文化・文明が生れやすい環境ではないかと思われます。

樋口 そうですね。カラスが見せる遊びに類する行動、知的な行動は、一つひとつが彼らの文化的、創造的な行動といえますね。本当にカラスは、研究すればするほど、楽しいこと面白いことが見えてくる、そんな生き物です。

──ぜひ、先生にはカラスの楽しさ、面白さを引き出していただくとともに、人間との摩擦をなくす架け橋になっていただきたいと思います。もちろん私達も、人間がカラスを悪者にし、問題を引き起こさせていることを忘れてはいけませんね。

本日は、興味深いお話をありがとうございました。

|

| 『カラス、どこが悪い!?』(小学館) |

サイト内検索

サイト内検索