こだわりアカデミー

モンシロチョウの研究を通して、 動物の進化における「オス」の重要性が分かってきました。

モンシロチョウから見えてきた「パイオニア雄」による生物進化の可能性

東京農工大学名誉教授

小原 嘉明 氏

おばら よしあき

1942年福島県生まれ。64年東京農工大学農学部卒業、東京農工大学助手、助教授を経て、86年同大学教授。この間、九州大学理学部生物学教室、ケンブリッジ大学(イギリス)動物学教室、ワイカト大学(ニュージーランド)生物学教室にて研修。理学博士。専攻は動物行動学。著書に『オスとメス 求愛と生殖行動』(岩波ジュニア新書)、『入門 動物の行動』(岩波書店)、『イヴの乳』(東京書籍)、『モンシロチョウ』(中公新書)など多数。

2012年12月号掲載

虫嫌いな少年時代。卒業論文を機にモンシロチョウ研究にのめり込む

──先生は、動物の行動について、幅広くご研究されていると伺っております。その中でもモンシロチョウが有名ですね。

なぜモンシロチョウのご研究を始められたのですか?

小原 私は、会津の山深い田舎で生まれたため、昆虫がたくさんいる環境で育ちました。しかし、身近にあまりにも多くいたせいか、逆に関心がなく、実は幼いころから虫は苦手です。

そんな私が、大学の卒業論文の研究の際、友人からの誘いで害虫学研究室に入ることになりました。そこで研究対象にしたのが、虫嫌いの私でも唯一扱える、モンシロチョウだったのです。

|

| モンシロチョウが花の蜜を吸う様子<イラスト提供:小原嘉明氏> |

──虫嫌いだったとは意外です。

そこでは、どのようなご研究を?

小原 初めて取り組んだ研究は、「モンシロチョウの雄の配偶者の見つけ方」についてでした。モンシロチョウは成虫としてわずか2週間程度の寿命なんですが、この間に結婚相手を見つけて交尾をし、子孫を残さなければなりません。

しかし、モンシロチョウは、雄と雌とで見た目にほとんど違いがない。一体どのように雄は雌を判別しているのか、その仕組みを探ろうと毎日毎日、キャベツ畑に出掛けて観察していました。

|

| キャベツ畑でモンシロチョウを調査する様子<写真提供:小原嘉明氏> |

──匂いや音などによって見分けているのですか?

小原 それが意外にも、視覚によるもので、人間には見えない紫外線によって、雄雌の翅を識別していることが分かりました。

試しに、カメラのレンズに紫外線だけ通すフィルターを付けて撮影したところ、雌の翅は白く、雄の翅は黒く映ることが分かりました。測定機器で調べた結果、雌の翅が強く紫外線を反射しているのに対して、雄の翅はほとんど反射しないんです。

──それはすごい発見です。人間には見えない色が雌の翅に隠されていることに、よく気付かれましたね。

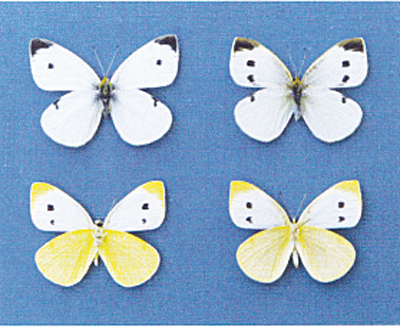

|  |

| 静止姿勢の雄と雌の標本(左)と標本の紫外線写真(右)。左が雄、右が雌<写真提供:小原嘉明氏> | |

小原 ありがとうございます。しかし、その後の詳しい研究で、雌の翅の紫外色は、日なたと日陰、季節や生息場所によってさまざまに異なることが明らかになったのです。

また、ヨーロッパをはじめ、ユーラシア大陸のいくつかの国の雌は、日本の雌ほどは紫外線を反射していないという情報も入りました。

──同じモンシロチョウでも国や地域によって雌の翅の紫外色が異なるのですか。

小原 はい。私はそれを検証するべく、ロンドン自然史博物館にお願いして、世界中のモンシロチョウの撮影・調査を行いました。そして、日本型の紫外色のある雌は少数派であることが分かりました。

また、さらに詳しく調べるため、実際に、世界各地でモンシロチョウを採集し、紫外線反射の調査を行いました。すると、紫外線写真で見る雌の翅は、ヨーロッパでは黒く、ユーラシア大陸の東端ではライトグレーに、さらに日本では白いことが判明したのです。

──地域による差がはっきりと出たのですね。

となると、今度はどのタイプがモンシロチョウ原種だったのかが、気になってきますね。

小原 そうなんです。研究は思いもよらない方向に展開して、モンシロチョウの起源について調査することになりました。

そして世界中のモンシロチョウの遺伝子構造を分析したところ、ヨーロッパが誕生の地であったことが判明し、その後、東へと分布を広げてシルクロードを渡り、日本には4000〜3000年前に渡ってきたらしいことが分かりました。

──日本型のモンシロチョウは、少数派だったのですね。

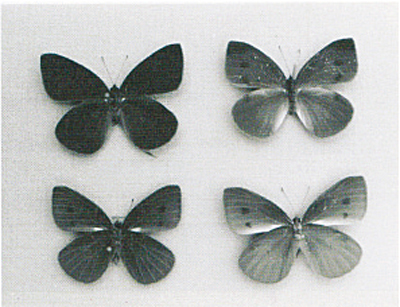

|  |

| イギリスのモンシロチョウのカラー写真(左)と紫外線写真(右)。どちらも左が雄、右が雌(上段が背面、下段が腹面)<写真提供:小原嘉明氏> | |

小原 さらに調べていくうちに、東アジア特有のモンシロチョウの塩基変異パターンの中に、どういうわけかヨーロッパのモンシロチョウ特有の塩基変異の一部が紛れ込んだものがいることが分かったのです。

──それは東アジアまで到達した後に、ヨーロッパの原生種が来たというわけですね。

小原 そうなんです。これは、おそらく、ヨーロッパ人によるアジア地域の植民地化時代に起こったのではないかと考えられます。人間の交易が盛んになる中で、持ち込まれたキャベツなどに卵や幼虫が付いていて、進化的には祖先にあたるヨーロッパのモンシロチョウと、末裔である東アジアのモンシロチョウが、あいまみえることになったのでしょう。

──なるほど。亜種関係ですが、問題なく繁殖して世界に広がっていったのですね。

生物学的常識を覆す「パイオニア雄」の存在

小原 最近では、亜種関係だけでなく、モンシロチョウが別種でも交雑している可能性が高くなってきました。

実際に私は、モンシロチョウの雄が、成功こそしませんでしたが、スジグロシロチョウの雌に交尾を仕掛けているところを見たことがあります。

さらに、2012年のはじめに奇妙なチョウを発見しました。

──それはどういうものなんですか?

小原 山形県の蔵王山麓で採集したモンシロチョウの雌が産んだ子の中に、スジグロシロチョウの翅脈が浮き出ているものが一匹いたのです。

スジグロシロチョウの雄がモンシロチョウの雌に交尾を仕掛けることはないため、これは、モンシロチョウの雄が別種であるスジグロシロチョウの雌に交尾を仕掛けて、その子孫に雑種が生まれたと考えられます。

──母親がモンシロチョウなのですから、父親もモンシロチョウのはず。そうすると、その奇妙なチョウは、祖母がスジグロシロチョウで、祖父がモンシロチョウ、という可能性が高いわけですね。

|

| 交尾しようと近付いてきたモンシロチョウの雄(下)に対して交尾拒否の姿勢をとるスジグロシロチョウの雌<写真提供:小原嘉明氏> |

小原 その通りです。

ただ、全ての雄が別種にも交尾を挑むわけではなく、雄の中でも超発展家の雄「パイオニア雄」がいるのだと思います。

この「パイオニア雄」によって、突然変異だけでなく、種を飛び越えて一気に新種形成を進めて進化しているのではないかと、仮説を立てたのです。

──それは驚きです。突然変異ではなく、雄の行動によって、進化することがあるとは…。生物学的常識を超える仮説ですね。

小原 はい。他種と交雑するというのは、他の動物でもたくさん例がありますし、珍しくはありません。ただし、これが進化をも飛躍させるというのは、面白いのではないかと考えています。

実際に「パイオニア雄」を捕まえたことはないですが、すでに実例だけはたくさんあります。というのも、魚やハチドリ、哺乳類ではヒヒなど、交雑から新種が誕生している例は世界中にたくさん存在しています。

──確かにそうですね。

種の定義は、お互いに交配して子孫を残せるものだと思うのですが、「パイオニア雄」は、種を乗り越えてしまうのですから、定義そのものが崩れてしまうかもしれません。

魚による自然交雑を計画。新種誕生の瞬間をとらえたい!

──それでは、先生の今後のご研究は、「パイオニア雄」の検証ということでしょうか。

小原 そうです。先程のスジグロシロチョウの翅脈を持つモンシロチョウを調べるため、今後も蔵王山麓に出掛け、「パイオニア雄」の痕跡を追ってみようと考えています。

もう一つは、実際にモンシロチョウの雄とスジグロシロチョウの雌を交尾させて、どんな子ができるのかという実験も行っています。

また、並行してもっと簡単に観察できる対象も考えているんですよ。

──というと?

小原 魚です。魚のように、卵に精子をかけるだけの交配の方が、「パイオニア雄」の出現する可能性ははるかに高く、しかも見つけやすい。ですから、水槽の中に、カダヤシという小さい魚と、メダカ、グッピーなど、別種ながら、比較的近縁の魚を一緒に飼い、雑種ができるかどうか、調査していく計画です。

これなら、キャベツ畑で日焼けをしたり、汗を流す必要がなく、自宅のリビングでコーヒーを飲みながらできますから(笑)。

|

──それにしても、モンシロチョウの研究から、進化を飛躍させている「パイオニア雄」の存在にまでたどり着くとはすごいです。

先生の研究は、生物学の最も重要で普遍的テーマ、「進化の問題」へと向かうことになったのですね。

小原 私もこんな壮大なテーマになるとは考えていませんでした(笑)。

──これからもご活躍を期待しております。

本日はありがとうございました。

|

| 『進化を飛躍させる新しい主役』(岩波ジュニア新書) |

サイト内検索

サイト内検索