������ꥢ���ǥߡ�

�ȼ��Υƥ��˥å����Ѥ��ơ� �֥饸��δ�����������ǸŤΥ��ߥ���ȯ����

����β��Ф��鶲ε�����֤�狼��

�������ع�ݶ��ܳ�������

ʿ�� �� ��

�Ҥ��� ���

1956ǯ������ޤ졣���������طкѳ���´�ȸ塢���������ر��ϵ�ʳظ���ʤǸ�����ưʪ�ؤ��칶������������ࡢ�Ȥ��˥�����η����ʲ��档������Ѳʳ���عֻա����ʿ����ؽ��������������ع�ݶ��ܳ�����������Фơ�2006ǯ��긽��������ʪ�ؼԡ�������Ρ���̿����˳ؤ�ô������ۤ����ֱ��ȯ��Ĵ���ʤ��������������ư���Ƥ��롣����ˡغǿ���ε�ء١�ʿ�ҿ���ˡ����˲�����ε�ء١ʽ��Ѽҥ����ʥ���ʥ�ˡ��إ���Τ���ƻ�١�NHK���ǡˤʤɡ�

2015ǯ1���Ǻ�

�ʥ��ͷ���Ĺ���������������̥�ϤǤ�

���������ϲ��Ф��Ȥˡ�����ʪ�θ����Ƥ���ȻǤäƤ��ޤ������ФȤ����ȡ������ʥ��Ȥ䶲ε��������ʤɤ��⤫�Ӥޤ����������Τ�����ϥ�����Ȥ�…���ʤ�����椵���褦�ˤʤä��ΤǤ����������줳������ʪ�Ȥ����Фޤ���ε���⤫�Ӥޤ���…��

ʿ�������ǽ�϶�ε�θ���˶�̣������ޤ������Ȥ���������ε�ϲ��Фʤɤθ�����������ʤ������������ر��λ�Ƴ�������顢����β��Ф��긵�ˤ��뤫�餳��椷�ʤ����Ȥ������줿�ΤǤ��������ϡ���ε��¾������ฦ��λ�����٤Ȥ����ͤ��Ƥʤ��ä��ΤǤ��������������饫��ϼ¤˶�̣������������¾�˥��������ˤ�äƤ���ͤ⤤�ʤ��ä����ᡢ����β��Ф��ɤ�ɤ�������ޤ��褦�ˤʤä�…��

�����⤦³���뤷���ʤ��ȡʾСˡ�����β��ФϤ��ä������Ĥ����ΤʤΤǤ�����

|

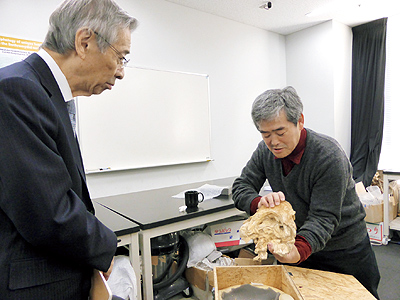

| ����⻳�ǽФ�1��2��ǯ�������ˤΥ���β��С�����κ����Ƭ��Ĥ� |

ʿ�����¤ϤȤƤ⤿������ФƤ��ޤ��ʾСˡ�����Ƕ�ε�β��Ф��Ф���Ǥ���С���ε1���Ф��ƥ����50���٤γ���ȯ���Ǥ��ޤ������ǯ�����긩�ε��Ԥ�Ĵ�����Ƥ��ޤ����������⥫�¿���Ф���ʤ�Ǥ��衣

��������ʤˤ������������ⶲε��Ʊ����꤫��Ȥϡ��Ȥ������Ȥϡ�����϶�ε��Ʊ�����塢Ʊ�����������Ƥ����Ȥ������ȤǤ��礦����

ʿ���������Ǥ�������κǽ������ϡ���ε��Ʊ������˸��줿�ȹͤ����Ƥ��ޤ�����ε�����Ǥ������ᡢ��Ϥ������Ƥ�����֤Ǥθ���ϤǤ��ޤ�������ϸ���Ǥ������Ƥ�����ब���ޤ������Τ��ᡢ����Υ�������Ȥ˶�ε��Ʊ�����ǽФ�����β��Ф椹��С���ε����©���Ƥ����Ķ��ʤɤ��¬���뤳�Ȥ��Ǥ����Ǥ����㤨�Х���ϴ����˼夤�Τǡ���ε�������Ƥ������⤽��ۤɵ������㤯�Ϥʤ��ä��Ȥߤ��Ƥ��ޤ���

�����ʤ�ۤɡ�����β��Ф��鶲ε�����֤�õ�뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ����櫓�Ǥ��͡��Ǥϡ�������κ�ˤ�������οʲ������ȤϤɤ������Ȥ����Ǥ�����������Ȥ����С�Ĺ�����ǤΤ�Ӥ�������Ƥ��륤��������뤻�������Τ��餢��ޤ��Ѥ�äƤ��ʤ���ʤ����Ȥ������⤷�ޤ����ʾСˡ�

ʿ�����ޤ��ˡ����Ρ�Ĺ�����פ���������Ǥ���2��3000��ǯ�ۤ�����Φ�������ưʪ��3�Ĥοʲ��β�����é��ޤ�����1�Ĥ϶�ε����ɽ�����褦�ˡ��˸¤ޤ��Τ��緿���������ʤ�ƻ�����ӡ�2���ܤ�Ӯ����Τ褦�˶�ü�˾�����������ǽ��ȯã�������䤨�֤ʤ����ͥ륮������뤷³���������������Ӥޤ������Ȥ���������ϡ��礭���ʤ뤳�Ȥ⤻�路�ʤ�ư����뤳�Ȥ⤻�������ͥ륮���ޤ�Ȥ�ʤ��־ʥ��͡��μ��ˤʤ�ޤ������������ʤ��Ƥ�Ҥȷ�ۤɤ��俩���ǽ�Ȥ�������դΤ��ᡢƱ���礭����Ӯ����ǤϤ��ꤨ�ʤ��ۤɤ�Ĺ���������줿�ΤǤ���

�����ȼ��οʲ���뤲����…���ºݡ�����Ϥɤ줯�餤Ĺ���������ΤʤΤǤ�����

ʿ����ưʪ��ǻ��餵��Ƥ�������ѥ�����������Ǥ�200ǯ�Ȥ�����Ͽ������ޤ������Τʵ�Ͽ�ϤۤȤ�ɤʤ��ΤǤ���������Ū�˥����50ǯ���餤��������Ȥ����Ƥ��ޤ��͡�

����200ǯ�Ȥ϶ä��Ǥ���

|

| ���Ф�ޤ��С��ݤǰϤä���ʬ�˹��äݤ����������Ƥ��� |

1mmñ�̤���ƻ�ʺ�Ȥ��顢�إͥ����㡼�ٷǺܤ���ȯ����

��������β��ФϤɤ���äƸ��Ĥ���ΤǤ���������Ϥ��ʤɤ��鷡��Ф��ΤǤ��礦����

ʿ�������ؤˤ�äƤ��г����δ��Ф�������äƤ��뤳�Ȥ⤢��ޤ��Τǡ������������ϡ����ʤ�ȤäƲ��Ф���Ф��ޤ���

�����ۤ������ʤ�Ȥ��Ȥϡ��ɤΤ褦�ˡ�

ʿ�����Фμ���ˤ���ޤ�����������ݻ��������Τ˿����ơ��Ф������Ϥ����Ƥ����ޤ���1���������塢�����1��ή���ή���ƴ��礵����ȴ䤫������������ĽФƤ��롣��������ʤ�����ޤ��Ѥ��ƶ������ޤ���1��ν����ǽФƤ������1��2�����٤ʤΤǡ��䡹�Ȥ��κ�Ȥ��֤��ޤ���

�������αʤ�ۤ���ƻ�ʺ�ȤǤ��͡�

ʿ�����Ϥ����Ǥ�¤ϡ����Υƥ��˥å������ܤǼ�����줿�ΤϤ����餯�䤬�ǽ�Ǥ��������ǤϤ���������ˡ��������Τ��Ƥ��ޤ��������䤬��ر������ä������ϡ����ܤDz��и���Ȥ������Ф�ɽ�̤�į��Ƥ��뤷������ޤ���Ǥ�������Ƴ���������¤��ä�����β��Ф�ǽ���Ф�������äƤ��ơ����������ʤ��Ϥ��������Ф��ʤȡ�

�����Ϥ����Ƥߤ����ʤä��櫓�Ǥ��͡ʾСˡ�

|

| ����Ǥ�륫��ε�ˤοʲ��Ȥ⤤����ϥ�����β��С����夬ij�֤dz��ĤǤ���褦�ˤʤäƤ��� |

ʿ�����Ϥ�����β��Ф�ɤ����Ƥ⸫�����ä��Τǡ֤��Ҥ�餷�Ƥ��������פȡ�Ⱦǯ�����ä��������Ф��ޤ���������CT�������Ȥ������Ѥ�Ȥ��ޤ����������������ʳ��Ǥɤ����Ƥ�ʹ֤β����äƤ��ޤ��������麣�Ǥ��ϼ�ʪ�����������Ϥ�����ȻפäƤ��ޤ���

�������������ʤ�Ȥ���ˡ��Ƴ�������������ǡ����äȤ���������ȯ���ˤĤʤ��ä��ΤǤ��礦�͡����������Ȥ����ޤǤ˸��Ĥ�������β��Фǰ��֤���ʪ�ϡ�

ʿ���������Ǹš��������ο���Υ��ߥ���֥��ʥ��ꥹ�פǤ��������ꥹ�βʳػ���إͥ����㡼�٤ˤ���ʸ���Ǻܤ���ޤ�������ε�Ǥ����Ǥ�ʤ�������ǡإͥ����㡼�٤˺ܤ뤳�Ȥ��Ǥ���ʤ�ơ����˸��ɤʤ��Ȥ��ȻפäƤ��ޤ���

��������Ϥ�������������Ū�ˤϤɤ����ä�ȯ�����ä��ΤǤ�����

ʿ����1992ǯ�ˡ����դˤ��Ƥ��������ꥢ�ͤβ���ɸ�ܶȼԤ��顢���ʤ�褤���֤β��Ф����äƤ������ʥ֥饸�뻺�δ���ʥΥ��塼��ˤ������줿��Ǥ����ǽ�ϸǤ���γ���ܤ��餷����ǧ�Ǥ��ʤ��ä��ΤǤ�����Ƭ��ͻ��ĤäƤ������ǡ������Ȥ����鿷���ͽ���Ϥ���ޤ���������˥�Ϥ�Ƥߤơ�Ƭ�η�������Ⱦ��Ǥ�̤ȯɽ�μ���ǡ������饦�ߥ������Ƚ��������ˡ����ΥΥ��塼�뤬�ФƤ����Τϡ�����ޤǥ��ߥ���β��Ф����Ĥ��ä����ָŤ����ؤ��1000��ǯ�ʾ�Ť����ؤ��ä����Ȥ�狼�ä��ΤǤ���

�����Ĥޤ������ǸŤΥ��ߥ�����ä���

ʿ�����Ϥ����ä��ơ�Ƭ���η����顢���������Υ��ߥ����¤�ȯã���Ƥ��뤳�Ȥ⸫�Ƽ��ޤ��������Τ��Ȥ��顢���ߥ��Φ���鳤�˿ʽФ���Ȥ��˺ǽ�˵������礭���Ѳ��ϡ���ʬǻ�٤�Ĵ�����뤿������������粽���ä��Ȥ������Ȥ�狼�ä��ΤǤ���

|

| �����Ǹš��������ο���Υ��ߥ���֥��ʥ��ꥹ�פβ��� |

�����ʤ�ۤɡ������ǸŤȤ��������Ǥʤ������ߥ�����������̩�ˤ�������ȯ�����ä��ΤǤ��͡�

���Ϥɤ������������ȡ�

ʿ������ε�������Ƥ�������Υ��ߥ���ϡ��ϰ褴�Ȥ˼郎�㤦��Ǥ���Ω�ɤ��ɤ���äƤ�����⤤��Τǡ�����ۤɱˤ���������ä��ȤϹͤ����ʤ���������ʤ��郎¿���Τ�…��

�����ޤ��褯�狼�äƤ��ʤ���…���Ǥ⡢�⤷�����椬��������������δĶ������狼��褦�ˤʤ�С�����˶�ε�����֤ˤ��Ť��뤫�⤷��ޤ���͡��Ƕ�ζ�ε���ϡ�����Υ�������餺���֤���Ѥ�äƤ��Ƥ����ʹ���Ƥ��ޤ��������Υ���θ��椫�顢�ޤ��㤦��ε���������Ƥ��뤳�Ȥ��Ҵ�äƤ���ޤ���

�����Ϥɤ��⤢�꤬�Ȥ��������ޤ���

|

|

| �إ���Τ���ƻ�١�NHK���ǡ� |

�������⸡��

�������⸡��

Copyright(C) At Home Co., Ltd.