こだわりアカデミー

生命とは何か、 光るたんぱく質で、その謎を解明していきます

発光生物から、光る街路樹を作る

大阪大学産業科学研究所教授

永井 健治 氏

ながい たけはる

1968年生まれ。92年筑波大学第二学群生物学類卒、94年同大学院農学研究科修士課程修了、95年日本学術振興会特別研究員DC1、98年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)、同年理化学研究所基礎科学特別研究員、2001年理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、科学技術振興事業団さきがけ研究員、05年北海道大学電子科学研究所教授、08年科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任)、12年より大阪大学産業科学研究所教授、14年より同副所長、15年より大阪大学副理事(産学連携担当)。

2017年3月号掲載

ホタルやクラゲのように細胞が光る…?

──先生は生物の分子が持つ機能についてご研究されており、中でも生物が発光する仕組みにお詳しいと伺っています。発光生物といえば、ホタルやサンゴなどを思い浮かべますが、そもそも、ああした生物はどうやって光っているのですか?

永井 発光生物には、外部から紫外線などの光エネルギーをもらって光る「蛍光」タイプと、体内で化学反応を起こして発光する「化学発光」タイプの2種類があります。どちらも発光する物質を持っていて、その発光物質がエネルギーを得ることで光ります。

──ホタルやサンゴはどちらのタイプなのでしょうか?

永井 ホタルは化学発光です。一方、サンゴは蛍光により光ります。そのほかある種のクラゲ、例えばオワンクラゲなども光りますが、この生き物は蛍光と化学発光の両方の仕組みを持っています。どちらのタイプもたんぱく質が光る現象を担っていて、それぞれ「蛍光たんぱく質」、「化学発光たんぱく質」と呼ばれています。私はそれらの光るたんぱく質の研究をしています。

| |

| |

| ホタル(写真右下)やクラゲ(〈写真左上、提供:永井健治氏〉)などの発光生物は、発光たんぱく質の働きで光ることができる。キノコ(写真左下)もヤコウタケのように発光するものがある |

──光るたんぱく質というと、2008年にノーベル賞を受賞された下村先生のご研究もそのような内容だった記憶があります。

永井 下村 脩先生は、オワンクラゲから緑色の蛍光たんぱく質を世界で初めて精製することに成功されました。その後、他の研究者によって遺伝子が解読され、その遺伝子を細胞に導入するだけで細胞を蛍光で光らせることができることが分かり、爆発的に普及しました。今や「バイオイメージング」に不可欠のツールです。その功績からノーベル化学賞を受賞されています。あまり知られておりませんが、下村先生は緑色の蛍光たんぱく質の論文の中で青色の化学発光たんぱく質であるイクオリンの精製に成功したことを主題として報告しています。私はそれらの蛍光たんぱく質と化学発光たんぱく質を活用し、より明るく、より多彩に光るたんぱく質の開発を手がけています。

|

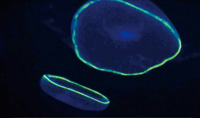

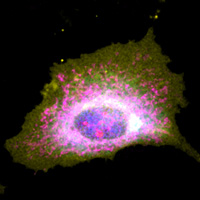

| 光るたんぱく質は、分子や細胞内小器官などを光学顕微鏡でクリアに観察するバイオイメージングに用いられる。写真は光るたんぱく質による細胞イメージングの例〈写真提供:永井健治氏〉 |

──具体的には?

永井 例えば、蛍光たんぱく質と化学発光たんぱく質を組み合わせるハイブリッド化を試みています。光る分子はもともと音叉やギターなどと同様に共鳴する性質を持っており、この性質を利用するのです。両方のたんぱく質を10ナノメートル以内に近接させると、化学発光たんぱく質で発生したエネルギーが蛍光たんぱく質を共鳴によって振るわせ、発光の明るさを増加させることができます。ハイブリッドの仕方を工夫することで、振るわせる効率を上げることができ、12年に従来よりも10倍以上明るいものを作ることに成功しました。

──10倍以上!どのくらいの明るさなのですか?

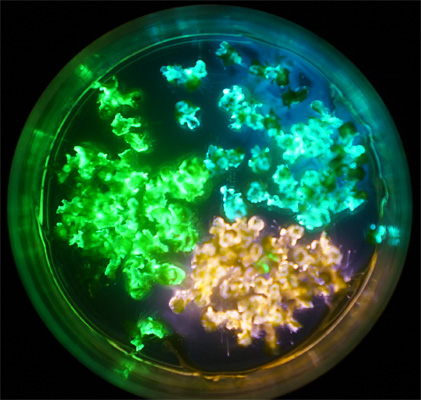

永井 といっても、月明かりくらい、薄暗い場所で肉眼で見える程度でしょうか。化学エネルギーで光るナノメートルの大きさのランプという意味で、「ナノ・ランタン」と名付けました。その後、組み合わせる発光たんぱく質や蛍光たんぱく質を調整することで明るさを向上させ色のバリエーションを増やすこともできました。当初は黄緑だけでしたが、16年に新たに水色、緑、橙、赤を作りました(12月14日、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズで発表)。

|

| 「ナノ・ランタン」。当初の黄緑に加え、16年に新たに水色、緑、橙、赤を作った〈写真提供:永井健治氏〉 |

生命の誕生や進化などのシンギュラリティに迫る

──先生は、なぜ、光るたんぱく質に興味を持たれたのですか?

永井 実は、そもそものきっかけは、大学3年生の時に未だ誰も知り得ていない究極の命題「生きているとはどういうことか」をつきとめたいと思ったことでした。そこで、まずはたった一つの受精卵から複雑な構造がダイナミックにできあがる発生過程の研究を始めたのですが、いろいろ研究をするうちに、ほんの少数の分子や細胞によって引き起こされる生命システムの不連続な変化、つまり「シンギュラリティ」現象の解明が重要なのではないかと思うようになり…。

──シンギュラリティ?

永井 通常では起こり得ない特異な変化とでもいいますか。最近、人工知能の発達でよく用いられるようになった言葉です。人工知能が人間の知能を超えることがまさにシンギュラリティです。自然界では「形あるものからないものへ」という変化が一般的ですが、生命の誕生や進化、成長は「何もないところから何かが生まれる」という真逆の方向です。これは我々が理解している自然界の原理からすれば尋常でない特異な変化、シンギュラリティが起こったことになります。

|

| 実験の様子。ピペットマンという実験器具を用いて遺伝子の溶液を混ぜているところ〈写真提供:永井健治氏〉 |

──なるほど。シンギュラリティ現象に生命の謎を解く鍵があるんじゃないかと。

永井 はい。多くの場合、少数の要素がシンギュラリティの引き金を引くと考えられていますが、それを分子レベルで観察しようと考えたのです。そこで生きたまま分子を観察する手法として、光るたんぱく質を使ったバイオイメージングの活用に興味を持ったのです。ごく少数の分子や細胞でもよりクリアに観察できるように、現在研究を進めているところです。

光るバラやカーネーション。医療診断への可能性も

──一方、先生は、光るたんぱく質を使って、植物を光らせることにも挑戦されているとか。

永井 はい。せっかく従来よりはるかに明るく多彩なものができましたので、その応用として、発光する植物ができれば面白いなと思ったんです。15年にナノ・ランタンの遺伝子を組み入れることにより、暗闇でカラフルに光るゼニゴケを作ることができました。同じ仕組みでバラやカーネーションなど観賞用の花を光らせることも原理的にはできます。

──それはぜひ見てみたいですね。実用化の予定は?

|

| 発光たんぱく質の技術を応用して、暗闇でカラフルに光るゼニゴケを作ることに成功〈写真提供:永井健治氏〉 |

永井 数年の内にできればと考えています。ただ、この技術は遺伝子組み換え植物を作ることになるため、実用化には遺伝子組換体の拡散を規制する「カルタヘナ法」という大きな壁があって…。でもこの壁を超えて、ゆくゆくは街路灯の代わりになる光る街路樹を作るのが夢なんです。

──光る街路樹ですか!成功すれば省エネに大きく貢献しそうですね。

永井 そうですね。原子力発電所が不要になるかもしれません。その他にも医療診断への応用も考えています。今、在宅で簡単に、少量の採血だけで血糖値などが検査できるキットがありますが、例えば同時に肝機能や発がんの診断もできるようにするなど、ナノ・ランタンの技術が検査内容の充実や向上にも役立つのではないかと考えています。

──それは素晴らしい。光るたんぱく質はいろいろな可能性を秘めている素材なのですね。今後のさらなる展開が楽しみです。

本日はどうもありがとうございました。

|

サイト内検索

サイト内検索