こだわりアカデミー

日本の庶民観光の始まりは「お参り」。 「お伊勢参りブーム」に乗って 旅行業の基礎もつくられました。

観光はいつ生まれたか

社会学者 立教大学観光学部教授

前田 勇 氏

まえだ いさむ

1935年、東京都生れ。59年、立教大学文学部心理学科卒業後、同大学心理学研究室を経て、66年同大学社会学部産業関係学科講師。67年観光学科設置に伴い移籍後、助教授を経て75年教授。98年観光学部・大学院観光学研究科設置により移籍、現在に至る。社会学博士。立教大学観光研究所所長、日本観光学会評議委員、日本能率協会・サービス向上推進全国大会実行委員長、日本道路公団・関東ハイウェイ懇談会座長等多数の役職を兼務。主な著書に『実践・サービスマネジメント』(89年、日本能率協会)、『観光とサービスの心理学』(95年、学文社)、『現代観光学キーワード事典(編著)』(98年、学文社)など多数。

2001年4月号掲載

観光-本来の意味は「良い点を学ぶ」こと

──最近、格安ツアーなどの登場で、気軽に旅行が楽しめるようになってきました。国内旅行もさることながら、特に海外旅行の人気は高く、この前の年末年始を海外で過ごした日本人の数は、過去最高だったそうですね。

先生は、「観光学」という日本でも珍しい学問を心理学の面から研究されている、世界でも数少ない研究者です。本日は、観光についていろいろお話をお伺いしたいと思います。

そもそも「観光」とは、どういうものをいうのでしょう?

前田 これについてはさまざまな見解があって、未だ世界的に共通性の高い定義は確立されていません。日本では、「自分の意志でどこかへ行って、戻ってくること」を「観光」と定義付けています。「観光」は「旅」の一つの形でもあります。「旅」とは、一時的に住み慣れた土地を離れることをいい、「生きるための旅」「命令される旅」「自ら好んでする旅」と3つに分類されますが、このうちの「自ら好んでする旅」が観光に当ります。

──「観光」という言葉の語源は何ですか?

前田 この言葉は中国の言葉「観国之光」からつくられたもので、「国の光を観る」、つまり「他の国へ行って、良い点を見て学んでくる」という意味があるんです。幕末、アメリカと条約を結ぶための使節団が乗った船に「観光丸」と名付けたのが、日本で「観光」という言葉が使われた起源です。

──「咸臨丸」という船もありましたね。

前田 そうです。「咸臨丸」と「観光丸」の二隻があったんです。

──「観光」という言葉に、そのような深い意味があるとは知りませんでした。当時の幕府の外交に対する姿勢が見えてきますね。

前田 明治時代になると、それまで外国に対し閉鎖的だったのが一変して、多くの外国人が旅行などで日本にやって来るようになりました。実はこの頃、日本の政府が外国から来る人を、「外国人観光」とか「外人観光客」と呼ぶようになったのです。これを機に、「観光」という言葉が広まりました。

──江戸から明治へ、時代は大きく変りましたが、「観光」という言葉は生き続けたわけですね。

前田 そうですね。当時の日本人にとって、外国人は自分達の知らないいろいろなことを教えてくれる上に、お金を落とし、日本を潤わせてくれる大事な存在でした。政府としては、彼らが帰国したら「日本は良いところだった」と宣伝してもらいたい、そんな思いから良い意味を持つ言葉「観光」を付けたようです。

庶民の観光は、平安時代の熊野詣(もうで)が始まり

──わが国の観光の歴史はいつ頃から始まったのでしょう?

前田 旅の歴史を遡ってみると、まず「生きるための旅」が最初です。人々は食糧や生活の場を求めて、移動しながら生活していました。その後、大和朝廷の登場で「命令される旅」が出現します。支配する者とされる者という構図ができ、支配者達は「領地に出向く旅」、被支配者達は「都へ税金を納めに行く旅」が始まったわけです。さらに支配者層の中から、自分の自由意志で「自ら好んで行く旅」というものが広まっていったと思われます。

──支配層の人達から始まったんですね。当時、彼らはどういうところに行ったんですか?

前田 お花見や温泉などです。特に温泉は、当時から健康に良いことが分っていたようで、七世紀頃に仲哀(ちゅうあい)天皇の妃・神功(じんぐう)皇后が好んでよく行ったという話も伝えられています。

──庶民の観光が始まったのはいつからですか?

前田 平安時代中期、最初は信仰からくるものでした。いわゆるお参りの旅ですね。一番古くは和歌山県南東部から三重県南部にかかる熊野山への参拝、「熊野詣」です。ここは地形的に険しい山間部で、現在も神の宿る聖地として敬い崇められています。当時は、行き交う参拝者の数がまさに蟻の行列のようだということで、「蟻の熊野詣」といわれるくらい流行したのです。

──奥州平泉の藤原秀衡も、熊野に参拝したという話を聞いたことがあります。それほど広まったわけですね。

前田 そうです。しかし室町時代になると、信仰の中心は伊勢神宮(三重県伊勢市)へと移っていきます。同じ御利益があるのなら、険しい山道を行く荒行のような熊野詣よりも、平坦な道を行く伊勢神宮が好まれるようになったようです。

そして、さらに多くの庶民が観光に出掛けるようになったのは、江戸時代に入ってから。国内の争いの時代が終り、庶民が平穏な生活が送れるようになったからです。また、五街道や宿場などのインフラ整備が行なわれ、旅をしやすい環境になったことも後押ししていますね。

江戸時代には伊勢参りが大流行!!

──江戸時代は各地に関所が設けられ、通行手形がないと通れないというように、旅は容易ではなかったはずですが、お参りは簡単に許可されたんですか?

前田 信仰心は無下にできないということで、お参りについては、基本的に手形発行が認められていました。しかし、行くにしても渡し船に乗る、宿に泊まるなどとお金がいるわけで、まだ誰もが簡単に行けたわけではありません。

そこで考え出されたのが、何人かでグループをつくりお金を積み立ててお参りに行こうというもの。これを「講(こう)」というんですが、御師(おし)という伊勢神宮を布教する人達が考え出し、各地を募集して回ったんです。これが火付け役となり、伊勢参りの大流行につながりました。その様は「蟻の熊野詣」以上だったようです。

──旅行斡旋業の始まりですね。

前田 まさに、旅行代理店の元祖といえます。またこの時、団体割引や宿の予約システムも考え出され、旅行業の基礎がつくられました。

しかし、それでも旅ができない人達がいました。例えば、商店の小僧とか奉公人、農家の次男などです。彼らは、店主や家長からお参りに行く許可がなかなか下りないんです。ですから時々、内緒でお参りに行く、これを「抜け駆けしてお参りする」という意味から、「抜け参り」と呼びました。頻繁に起こっていたようです。

──手形もないわけでしょうに、関所はどうやって通ったんですか?

前田 関所を避け脇道を行く人もいましたが、見付かった場合でも「お伊勢参りに行きたい、その気持ち一心で来ました」といわれれば役人も無下にできず、大目に見ていたようです。

この抜け参りは不思議なことに、1650年を第1回目としてほぼ60年周期で3回、爆発的なブームが起こっているんです。この現象を「おかげ参り」、その年のことを「おかげ年」と呼んでいます。

──情報メディアも発達していない中、周期的にそのような現象が起こったのは不思議です。なぜ60年ごとにブームになったのでしょう?

前田 60年というのは、当時の平均寿命年数です。それと何らかの関係があるとは思いますが、なぜ同じ年に一斉に起こったのかは謎です。

──抜け参りをしてまでお参りに行きたいとは、江戸時代の人達は信仰心がそれだけ強かったということですか? 私は江戸時代の旅というと、「弥次さん、喜多さん」で有名な、『東海道中膝栗毛』のイメージがあります。「信仰」というより、「楽しみ」という感じがするんですが…。

前田 実は、その通りなんです。当時の川柳に「伊勢参り、大神宮にもちょっと寄り」というのがありまして、「伊勢参りに行ったけど、そこにはちょっと寄っただけ」という意味です(笑)。『東海道中膝栗毛』も、二人の江戸町人が伊勢参りに行くといいながら、道中は遊んでばかりいます。危険を伴う熊野詣のような旅は純然たる信仰心からでしたが、江戸時代になると、だんだんそれが名目化して、建前になってきた。普段の生活から離れて珍しいものを見たり、食べたり、楽しみたかったようです。

──現代人と変りませんね。

前田 そうですね。もともと日本人は旅好きです。旅をしたい、楽しみたいという人々の気持ちは、江戸時代から現代に脈々と受け継がれていますね。

明治時代になると、橋や鉄道などの整備も進み、旅館、ホテルも多く建てられました。また、何といっても移動が自由にできる時代になり、人々は建前なしに、現代のような観光を楽しむようになっていったのです。

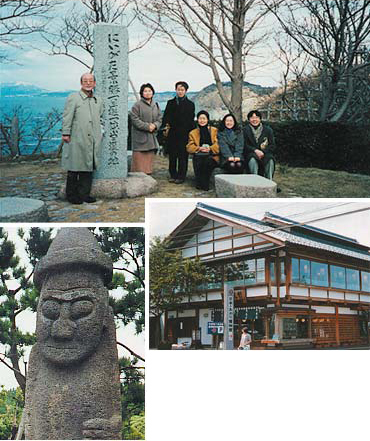

| 観光学者である前田先生は、国内外さまざまな地へ自ら足を運び 旅を楽しみながら「観光学」を探求されている |

|

| (上)視察旅行で訪れた「良寛と夕日の丘公園」。後方に佐渡島、隣に良寛記念館がある(「にいがた景勝百選」の第1位に選ばれた場所・新潟県出雲崎町)。左が前田先生 (下左)韓国済洲島で出会った巨大なトルハルバン(石のおじいさんの意味) (下右)「栗菓子」と「葛飾北斎館」で知られる長野県小布施町の街角 |

「一点豪華主義」で旅の思い出が倍増

──現代人の観光は、昔に比べて目的や内容が多様化、複雑化しています。そうした中で、少しでもいい旅、いい観光をするために、何かアドバイスはありますか?

前田 旅に出るということは、非日常を経験するということで、普段は気が付かない新しい発見、勉強ができるものです。ですから、できるだけ普段の生活を切り離して過ごすようにすることが大切だと思います。旅行中でも携帯電話で仕事の指示を出すなんて、もっての外です。

旅をより印象深いものにするためには、例えば、一点豪華主義を心掛けてみてはいかがでしょう。宿泊も食事も乗り物も見物も、すべてある程度「そこそこ」ではなく、予算を増やさないままで、どこか一つに寄せ込んでやるんです。食事だけは豪華にするとか…、わずかな工夫で思い出が倍増するはずです。

あと、これは要望ですが、長期休暇を取ろうとすると、どうしてもお盆や正月、ゴールデンウィークというように、ほとんどの国民が一時期に集中してしまう。バラバラに長期休暇を取れるようにしてほしいですね。

──旅行費用も高くなりますし、渋滞も多くなって、ロスが多いですからね。

先生は、教鞭を執られるほか、数々の公職を務められ、日本の観光業の発展にも貢献されていらっしゃいます。今後のご活動予定は?

前田 立教大学は国内初の観光学科(当初は、社会学部の一学科だったが、98年に改組拡大で独立、観光学部に。同時に大学院も併設)を設置した大学で、これまで数多くの人材を輩出してきました。今後さらに、21世紀の観光業界を担う人材の育成に力を注ぎたいですね。

──いまや観光業はグローバルな産業です。国によっては、観光が経済を支えているところもあります。しかし国際的に見て、日本人の観光や余暇に対する認識は、まだまだいろいろな意味で薄いように思います。先生には、そうした意識の改革も含め、ますます広範なご活動を期待しております。

本日は、ありがとうございました。

サイト内検索

サイト内検索