こだわりアカデミー

人間が作り出したモノから 人間の心の移り変りを読み解く、 それが「進化考古学」です。

人間の心の変化が分る進化考古学

岡山大学大学院社会文化科学研究科教授

松木 武彦 氏

まつぎ たけひこ

1961年愛媛県生れ。専門は日本考古学。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。モノの分析を通してヒトの心の現象と進化を解明し、科学としての歴史学の再構築を目指している。研究テーマは、弥生〜古墳時代の日本列島史と吉備地域史の考古学的調査研究、戦争と平和の考古学的研究、進化・認知科学を用いた考古学理論の再構築、日本列島およびブリテン島先史社会の比較考古学的研究。日本考古学協会、考古学研究会、大阪歴史科学協議会などに所属。著書は、『進化考古学の大冒険』(新潮社)、『列島創世記』(全集・日本の歴史1)(小学館)、『日本列島の戦争と初期国家形成』(東京大学出版会)、『人はなぜ戦うのか−考古学からみた戦争−』(講談社)など多数。

2010年7月号掲載

松木 はい。進化考古学のメッカであるロンドン大学に留学して進化の基礎理論を学んだ際に、身体と同じように人間の心も生物学的な進化の産物であると考えるようになりました。さらに研究を進めていくと、巨大モニュメント、美、宗教などの成立ちには、必ず人の気持ちが関わっているということが明確になり、文字や国家・民族形成、戦争といったテーマも、人間の心の変化が作り出したモノであると捉えるようになったのです。

|

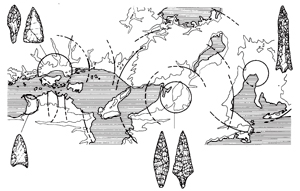

| 武器の形と分布から、弥生時代の戦乱の単位と範囲を推定する。戦いのあった場所ごとに武器の形が似ているのが特徴(資料提供:松木武彦氏) |

「血」のつながりから「知」の共有へ国家・民族の成立ちを探る

──先生のご著書「進化考古学の大冒険」を拝読させていただいたところ、実に幅広い範囲にわたって研究を進められていることが分りました。中でも特に、国家や民族の成立ちに人の心がどう関わっていたのか、といったテーマについて、進化考古学をベースにおおまかな流れを伺いたいと思います。

われわれホモ・サピエンス(原生人)が誕生したのは、約20万年前のことだそうですが、現在あるような国家や民族といった集団の意識、アイデンティティはいつ頃から現れてきたのでしょうか。

松木 人類もはじめは、今のチンパンジーのような少数の血縁集団で暮らしていました。それが、知識を共有するさらに大きな集団に変っていったのは、縄文時代に「定住」と「農耕」という生活様式が確立したことが前提となった可能性が高いと思われます。

──といいますと?

松木 狩猟と採集を生業として、転々と移り住んでいた時代には、身の周りにたくさんの道具を置くことに制約がありました。持ち運べるものは限られ、恒久的な住まいを持つことができなかったのです。

ところが、農耕生活が始まり定住する社会になると、住まいが作られ道具も一気に増えました。また、墓地なども発達し、それらは自分達と祖先をつなぐ記念物として入念に管理され、後世に継がれることになります。そうした人工物を、血縁を超えたたくさんの人々が共有することで「知」を共有し、仲間意識も徐々に育まれ、民族としてまとまっていったのです。

──なるほど。人工物を共有することによって、「血」よりも「知」のまとまりに発展していくわけですね。

一方、耕地や領地の拡大競争、食糧の争奪といった「戦い」も、集団形成の要因の一つになったのでは?

|

| 『進化考古学の大冒険』(新潮社) |

サイト内検索

サイト内検索