こだわりアカデミー

文明の始まりを知るカギとなる「遺跡」。 「ギョベックリ・テペ」遺跡が定説を覆す?!

「ギョベックリ・テペ」遺跡の発見で騒然!

筑波大学大学院人文社会科学研究科教授

常木 晃 氏

つねき あきら

1954年東京都生れ。77年東京教育大学文学部卒業、82年筑波大学博士単位取得満期退学。86〜87年ギリシア政府国費留学生としてテサロニキ大学大学院留学。87〜89年日本学術振興会特別研究員、89〜92年東海大学文学部講師。92年筑波大学歴史・人類学系講師、94年同大学歴史・人類学系助教授、2005年同大学大学院人文社会科学研究科教授、現在に至る。著書に『西アジアの考古学』『文明の原点を探る−新石器時代の西アジア』(同成社)、『食料生産社会の考古学』(朝倉書店)など。西アジア考古学、民族考古学、葬送に関する考古学などを研究。農耕の始まりから都市形成までの歴史過程を解明するために、1977年よりシリアとイランで現地調査を継続。近年は葬送や他界観念の始まりと展開についての研究を進めている。

2011年9月号掲載

8500年前の集団墓地を発見! 副葬品から見える古代の社会とは?

──先生は、主に西アジアの民族・葬送に関する考古学をご研究されていると伺っております。2007年には、フィールドワークであるシリアの遺跡発掘調査において、およそ8500年前の集団墓地を見付けられたとか。これは、世界最古級の発見だったそうですね。

常木 はい。シリア北西部にある「テル・エル・ケルク」という遺跡内の一画から、40体以上が埋葬された集団墓地を発見しました。集落は16 haを超える規模で、墓地はその中央部の約80・の範囲で見付かったんです。

ちなみに、テル・エル・ケルクの「テル」とは「人工の丘」を意味し、遺跡は南北約1・、東西約400m、高さは最大で30m以上あります。西アジアでも有数の規模を持つ遺跡で、現在までの発掘で、この墓地から発見された人骨も241体に達しています。

|  |

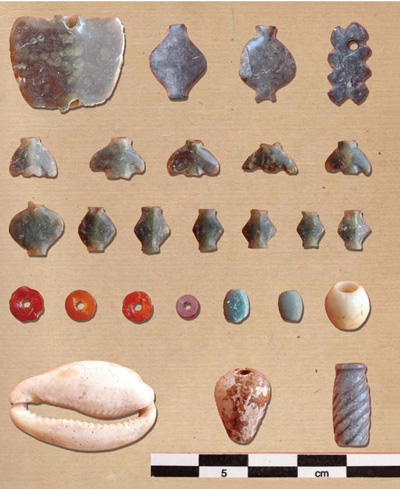

| (写真左上)死者を飾るビーズの数々。円盤形のもの、両側縁が樽状に膨らんだもの、蝶のような形のものなど多岐にわたっている。(写真右上)腰付近にスタンプ印章を伴う成人男性埋葬〈写真提供:常木 晃氏〉 | |

|

| 「テル・エル・ケルク」土器新石器時代(B.C.7000〜5800年頃)の墓地(2010年度調査)〈写真提供:常木 晃氏〉 |

──遺跡の規模からすると、まだまだ新たな発見がありそうですね。

ところで、見付かった人骨や副葬品からどのようなことが分るのでしょう。

常木 出土した人骨がどのような形で埋葬されていたか、また、どんな副葬品を伴っていたかによって、当時の人々が死者や死後をどう捉えていたのかが分ります。われわれはそこから、文明の始まりや、社会がなぜ複雑化していったのかを考えるヒントを得ようとしているのです。

──なるほど。埋葬や死生観からのアプローチというのは、考古学ならではの発想ですね。

これまでの発掘調査で分っていることは?

サイト内検索

サイト内検索