こだわりアカデミー

嘘をつかないのが当たり前の「武士道」。 日本こそ、本当の意味での「契約社会」です。

日本人の心の根底にある「武士道」

国際日本文化研究センター教授

笠谷 和比古 氏

かさや かずひこ

1949年兵庫県生まれ。73年京都大学文学部史学科卒業、75年同大学院文学研究科修士課程修了、78年同大学院文学研究科博士課程単位取得退学。78年国立史料館(国文学研究資料館史料館)助手、文部教官。88年著書『主君「押込」の構造』(平凡社選書)でサントリー学芸賞を受賞。89年国際日本文化研究センター助教授、96年教授に就任し現在に至る。武士道研究の第一人者で、欧米型の個人主義・契約主義が蔓延する現代日本に警鐘を鳴らす歴史学者。著書は『武士道その名誉の掟』(教育出版)、『武士道と日本型能力主義』(新潮選書)など多数。

2015年2月号掲載

命がけで「御家(おいえ)」を守る! 強靭な武士の精神

──先生は、「武士道」研究の第一人者だと伺っております。武士道と聞くと、新渡戸稲造が書いた『武士道』が有名ですが、これは各国語にも翻訳され、今も版を重ねていると聞きます。一言で「武士道」とはどういうものですか?

笠谷 実は、武士道には教典や教義はなく、「これ」といった明確な定義もありません。が、あえて簡単に言うとしたら二通りの考え方があります。

一つは、鎌倉時代、武士の台頭とともに「戦に勝つ強い者が武士のあるべき姿」とされた武士道。もう一つは、江戸時代以降、戦のない天下泰平の世の中で、統治階級としての武士のあり方を追求した武士道です。歴史のその時々に武士道は存在していますが、現代人のわれわれが思い描くのは、後者のほうですね。

|

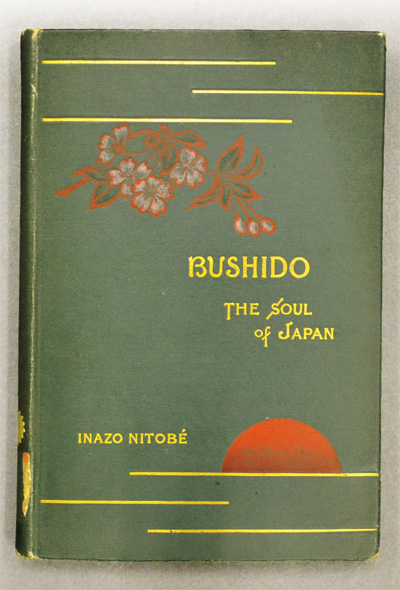

| 1900年(明治33)1月、米国フィラデルフィアのリーズ・アンド・ビドル社より刊行された新渡戸稲造の『BUSHIDO(ぶしどう)THE SOUL OF JAPAN』。日本の伝統的な道徳教育についての考えをまとめたもので、日本文化の紹介書として各国語に翻訳され、今も版を重ねている〈写真提供:(公財)盛岡市文化振興事業団・盛岡先人記念館〉 |

──「武士道」というと、私などは「忠義」とか「滅私奉公」「死に際のカッコ良さ」などが頭に浮かびますが・・・。

笠谷 確かにそうとも言えますが、では、忠義とは何のためのものだと思われますか?

──自分が仕えている主君のため・・・ではないんですか?

笠谷 それもありますが、もう一つ、「御家」のためという忠義もあります。江戸時代に入ると、主君への忠義よりむしろ御家や組織を守ることが重要と考えられるようになりました。それゆえ、主君の命令にどうしても納得がいかない、また主君が誤った行いをしていると思ったときには、自分の命をかけてでも主君を諌める、あるいは廃位に追い込む「押込(おしこめ)」という行為に及ぶことも実際にあったのです。一方、それに失敗すると、そのために餓死させられたり切腹を命じられた家臣もいます。

|

──命をかけてまで組織を守るなんて・・・。当時の武士は、その強靭な精神力や心をどのように養っていたのでしょうか。

笠谷 その根本に「道(どう)」というものがあったのです。1642年、斎藤親盛という武士が著した武士の教訓書『可笑記』という文献は当時、武士だけでなく一般庶民の間でもベストセラーになりました。これにはまず、「嘘をつくな」「約束は守れ」という訓戒が最初に記されており、常に自らを律する教えを説いています。

──なるほど。それはすなわち、「うしろ指をさされない人間であれ」ということでもありますね。そういえば、契約社会と言われる欧米では、電話帳のようにぶ厚い契約書を交わしますが、日本ではペラペラの契約書で、ときには「口約束」で済ませられることもあります。これも、そうした武士道精神あればこそ、と言えますね。

笠谷 おっしゃる通りです。武士道精神は心の美学でもあるんです。私はその意味で、日本こそ本当の意味での契約社会と言えると思います。

外国人からみると、日本は特異で稀有な国

──ところで、先生はご著書の中で、日本は特異な国であり、外国からみると稀有な国である、そして、その背景には「武士道」があると書かれていますね。

笠谷 はい。まずは「明治維新」という大改革を成し遂げた国であり、欧米列強の軍門に下ることなく植民地化されなかった、アジアでは特異な国です。これらは、不屈の武士道精神があったからこそできたことです。

一方、東日本大震災のとき、暴動や略奪を起こすことなく、悲惨な状況にじっと耐え行儀良く並ぶ被災者の姿に、外国人は「稀有な国」だと評しました。海外では到底信じられない光景でしょうが、これも、日本人には自分を律することのできる武士道精神が宿っており、無意識のうちにそうした行動につながったのだと思います。

|

| 東日本大震災発生後、雪の中、仙台市立茂庭台小学校で給水の順番を待つ人々。順番無視や略奪などなく、当たり前のように整然と列に並んで配給を待つ忍耐強さは、武士道精神が育んできた日本人の心の象徴か〈写真提供:河北新報社(2011年3月16日掲載)〉 |

──なるほど。私たちは普段、「武士道」を特別意識することも、学校や家庭で教えられることもありませんが、武士道精神は日本人の中に脈々と受け継がれているんですね。

笠谷 そうですね。もう一つ、海外でも驚きの目でみられた出来事があります。2013年7月、JR「南浦和」駅で、電車とホームの間に挟まれた女性を救出するため、乗客や駅員らが協力して車両を押したという行動です。

|

| JR「南浦和」駅にて、電車とホームの間に挟まれた女性救出のため、車両を押して傾ける乗客や駅員ら。乗客が力を合わせて救助する姿に、「集団で英雄的な 行動を示した」「われわれだったら傍観のみ」など、世界から賞賛の声があがった〈写真提供:読売新聞社(2013年7月22日掲載)〉 |

──あぁ、覚えています。しかし、あの出来事のどこが? 困っている人を助けるのは、ごく当たり前のことだと思うのですが・・・。

笠谷 それが、海外では当たり前ではないのです。「自分の時間を犠牲にしてまで見ず知らずの人を助けるなんて・・・」と考えるわけです。実際、CNNのトップニュースをはじめ、海外のメディアはこの出来事に対し、「集団的で英雄的な行動を示した」「われわれだったら傍観のみ」とこぞって賞賛し、「とっさにこのような行動ができる日本人はどのような教育を受けているのか」との声もあがったほど。しかし日本の新聞は、「電車とホームに客挟まれる、乗客1,400人に影響」と淡々と事実を述べた報道にとどまりました。

いざというときに発揮する日本人に息づく「心のDNA」

──日本と海外とでこれほど受け止め方が違うというのも、われわれが特異な精神文化を持っているからと言えますね。

最近、電車の中などでマナーが悪い人が増えてきたと嘆くこともあるのですが、日本人もまだまだ捨てたものではありませんね。

|

|

| 「武士道の歴史変遷」をテーマに香港大学で講演した笠谷氏。中国の学生たちの間でも武士道は関心の高いテーマだという〈写真提供:笠谷和比古氏〉 |

笠谷 そうです。意外かもしれませんが、実は日本は世界一マナーの良い国だと言われているんですよ! 日本に学ぼう! と言っている国もあるほどです。日本人の中には武士道精神、つまりは「心のDNA」がしっかりと根付いていると言えるでしょう。

──海外からそれほど高い評価を受けているとなれば、今一度、私たちは自分の言動を振り返ってみなくてはなりませんね。いつも潔く、かっこいい人間でありたいものです。

笠谷 同感です。普段は眠っている「心のDNA」は、有事の際やいざというときには目を覚ましますが、もっともっと磨きをかけていく必要があると思います。

──教育の場や社会、家庭の中など、「心のDNA」を発揮できる場所が増えれば、日本は今よりもっといい国になるのでは?

武士道精神の潔さに触れ、身の引き締まる思いがしました。

本日はありがとうございました。

|

| 『武士道―侍社会の文化と倫理』(エヌティティ出版) |

|

| 『真田松代藩の財政改革』(吉川弘文館) |

サイト内検索

サイト内検索