こだわりアカデミー

機械と生き物を結び付けて、 「生きたロボット」をつくりたいんです。

再生医療への応用が期待される

機械と生物の融合

東京大学生産技術研究所准教授 バイオナノ融合プロセス連携研究センター センター長

竹内 昌治 氏

たけうち しょうじ

1972年東京都生まれ。1995年東京大学工学部卒業。2000年に同大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻博士課程修了。同年日本学術振興会特別研究員。01年東京大学生産技術研究所講師、03年同助教授。04年ハーバード大学化学科客員研究員兼任。07年より現職(バイオナノ融合プロセス連携研究センター センター長は08年から兼任)。研究分野はナノマイクロテクノロジー。細胞を部品のように加工したり、人工的に細胞組織を組み上げる新手法で成果を挙げてきた。08年文部科学大臣表彰若手科学者賞、09年日本学術振興会賞を受賞。

2013年10月号掲載

──では、「線」のパーツとしては、どのようなものを?

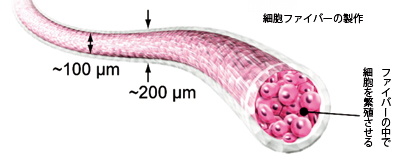

竹内 細胞を生きたまま髪の毛くらいの細い「線(ファイバー)」にすることに成功しました。これは世界初の技術なんですよ。

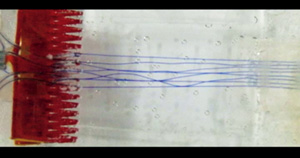

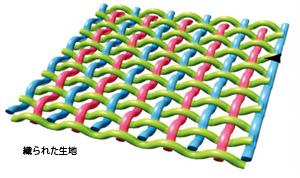

単なるひもだけでなく、編んだり巻いたり束ねたりすることでいろいろな構造をつくることができます。実際にコイル状に巻いて太い管をつくったり、編み機でタテ糸、ヨコ糸を入れて編んでいくと、きれいなシートもできるんです。

──世界初とは快挙ですね!

しかし、ひも状につなげただけで細胞同士がつながって、組織として機能していくのでしょうか?

竹内 はい。各細胞の機能は、ひも状にしても失われないことが分かりました。

例えば、心筋細胞を使った場合は、脈打つように伸縮が起き、神経細胞では実際に神経シグナルを伝達することが可能です。すでに神経細胞、筋肉細胞、血管の内側を覆う内皮細胞など、15種類ほどの細胞で線をつくることに成功しています。

現在は、実際の血管や神経と同じように、機能させることに取り組んでいるところです。

|  |

| 細胞ファイバーは、普通のひもと同じように、編んだり、織ったり、巻いたりして加工することができる<資料提供:竹内昌治研究室> | |

|  |

| 細胞をコラーゲンなどと一緒にひも状に整形した後、培養することで、細胞が詰まった細胞ファイバーができ上がる。これまでに、心筋細胞、内皮細胞など、さまざまな細胞ファイバーをつくっている<資料提供:竹内昌治研究室> | |

サイト内検索

サイト内検索