こだわりアカデミー

川に棲む生き物の通り道「魚道(ぎょどう)」。 生態系を守るためにも欠かせないものなんです。

生き物たちの視点からの「水工水理学」

日本大学理工学部土木工学科教授

安田 陽一 氏

やすだ よういち

1988年日本大学大学院理工学研究科博士前期課程修了(土木工学専攻)、93年博士(工学日本大学)取得。94年日本大学理工学部土木学科専任講師、2000年同助教授、06年より現職。専門分野は水工水理学で、河川の水の流れについて、そこに生息する生き物の視点に立ち、その生態系保全のために物理環境はどうあるべきかを研究している。00年「アメリカ土木学会(ASCE)水理学論文最高賞」、05・13年「ASCE水理学討議論文最高賞」を受賞しており、2度の受賞は世界初。著書に『技術者のための魚道ガイドライン』(コロナ社)、共著に『水理学』(理工図書)、『写真で見る自然環境再生』(オーム社)など。

2013年12月号掲載

日本発信の研究成果が2度も世界に認められた!

──先生は、水工水理学の研究がご専門と伺っております。何でも、その分野で大変栄誉ある賞「ASCE(アメリカ土木学会)」水理学討議論文最高賞」を2度も受賞されているとか。2度の受賞は、世界でも初めてだそうですね。

安田 ありがとうございます。この賞は、世界中の研究者がこぞって申請する論文の中で編集委員全員による投票制で決まるのですが、多くの方が「これは面白い!」と評価してくださいました。その仕組みにうまく2回はまったということですね(笑)。

──具体的に、どのようなテーマで受賞されたのですか?

安田 「高速流の制御」についての研究です。

──「高速流」・・・?

安田 川幅が急に狭くなったり、人工物などがあったりすることで、急激な流れが生じます。その流れは、川底をえぐったり、「洗掘」(激しい川の流れなどにより、河床が削れたり、堤防の表面の土が削られたりする状態)による破堤を引き起こすことがあるのです。

その「高速流の制御」の仕組みを解析し、そのコントロールの方法を研究した成果が評価されたんです。

──日本が発信した研究成果が世界に認められるとは、素晴らしいことですね。

|

| 安田教授の研究室にて。後ろにいるのは研究室の学生 |

安田 高速流の制御は、日本に限らず、アメリカやヨーロッパ、東南アジア系など各国に共通した悩みの種なんです。特に、制御の仕方は地形条件によってさまざまで非常に難しい。だからこそ、関心の高いテーマだったんでしょうね。

エビを救ったことがきっかけで「魚道」研究の第一人者に

──一方で、先生は「魚道」研究の第一人者としても知られています。魚道とは、川を横断してつくられた構造物を避け、魚などの生き物が行き来できる通り道のことですよね。それにしても、なぜ魚道の研究を?

安田 ある学会で農学の先生の話を聞いたことがきっかけです。

長崎のある川で、農業用の堰(せき:水を利用するために堰き止めた横断工作物)をつくったことにより、そこに生息していたエビが川を上ることができず、生態系に影響を与えているという話でした。何枚か写真を見せられたのですが、ピンとこなかったため、現地を見に行ったのです。そこで、川の人工構造物がいかにエビの移動の妨げになっているか、ということを目の当たりにし「これは何とかしなければいけない」と思ったのです。

|

| チエンベツ川(北海道羅臼町)の堰堤に設置された折り返し式提案魚道〈写真提供:安田陽一氏〉 |

──魚道研究のきっかけは、魚ではなくエビだったのですね。

その後どうされたのですか?

安田 エビは、水際近くに沿って歩く習性があるので、堰に取り付ける移動通路の側壁を斜めにすればいいのではないか・・・と考え、早速、大学にある地下の研究室で、エビの行動原理に適った模型をつくってみました。エビは夜行性なので、地下室を暗くして実験したところ、ちゃんと水際をつたって上流に向け移動し始めたのです。

その模型を長崎に持ち込んで、先生や行政の方にも見ていただき、この方法でうまくいくことをアピールして、実際にその道を設置しました。これが成功したことをきっかけに、エビから魚へとテーマを広げ、本格的に魚道研究に携わることになったのです。

──そうだったんですね。でも、失礼を承知で伺いますが、壁を斜めにしただけなんですよね?

安田 はい。しかし、その斜めにすることが重要、かつ最大のポイントなんです。

断面が矩形で鉛直な壁ですと、左右も真ん中も水は同じ速さで流れます。ところが、左右の壁を斜めにしたプール型階段式の台形にすると、真ん中の流れは激しいけれど、壁際は緩やかになる。つまり、脇の緩やかな流れに沿って、無理なく魚やエビ、カニ、その他の水生生物が川を上り下りできるのです。

──なるほど。水工水理学の基礎があったからこそ、この発想が思い浮かんだわけですね。

安田 おっしゃる通りです。魚道整備は、地域や川の特性、そこに生息する生き物によって構造を変えなくてはならないのですが、基礎があったから、さまざまな応用が利きました。

前述した1998年の長崎でのプロジェクトを皮切りに、現在までで200以上の魚道プロジェクトに携わっています。

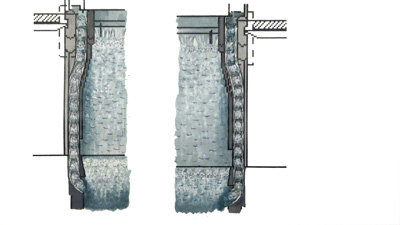

| |

| 安田先生のスケッチ画。アユの迷入対策を考慮した台形断面魚道からの流れと堰(頭首工)からの流れとのつながりの工夫を描いたもの〈画像提供:安田陽一氏〉 |

──15年で200以上ものプロジェクトを手掛けるとは、すごいですね。

安田 苦労も絶えませんが(笑)。

魚道は、生態系のバランスを守るためにも欠かせないものなんです。川はただ流れればいいというわけではなく、例えば産卵して死んだサケが分解するための淀んだ場所も必要です。しかし、人の手が入るとそうした場所がなくなっていることが少なくありません。さらに言うと、洪水のときに水が速やかに海に流れればいいという「排水路」的な考え方で川をつくっていることも多く、これは生態系にとっては深刻な問題なんです。

環境問題がクローズアップされている中、この相矛盾した考えをどう調和していくかが大きな課題ですね。

現場徹底主義で培った知識で技術者を育成するのが夢

──プロジェクトを進めるには、行政との連携も必要ですね。

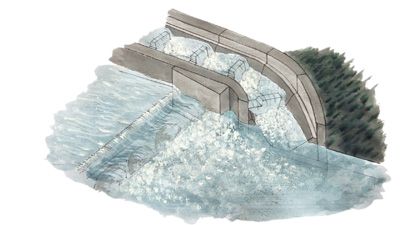

|

| ウラップ川(北海道標津町)の堰堤に設置された提案魚道(プール式台形断面魚道および多様な流れの創出を考慮した石組み)〈写真提供:安田陽一氏〉 |

安田 もちろん、行政との関わりは不可欠です。しかし私の場合、地域の人たちや、これまで関わってきた人からの紹介によって依頼されることが多い。だから、妙なしがらみがない。言いたいことを言い、本音で相手とやり取りをすることで、皆が納得のいくプロジェクトを進めることができるんです。

試行錯誤しながらも、「途中でやめてしまうのは失敗、最後までやり抜くから成功する」と、こういう精神で活動を続けています。

──では、先生のこれからの夢は何でしょう?

安田 技術者の育成です。

フィールドでの現状を見ていると、研究者は研究に専門・特化しており、現場を知らない人が少なくない。そうした彼らに教わった人たちがいざ現場で活動に携わっても、いい技術は発揮できません。本物の技術は、あくまでも現場で生まれるものなのです。

|

| 環境水理実験室内で実施した礫洲に関する実験準備の様子〈写真提供:安田陽一氏〉 |

──確かに、日本人の優れた技術力は、現場から生まれてきていますよね。

安田 私の場合、幸運なことにさまざまな現場を回り、計画、設計、施工、その後の調査に至るまで、一通りのことをやってきました。これまで蓄積してきた技術と知識を、多くの人に現場で伝えていくのが夢です。

──先生の徹底した現場主義で培った知識を受け継ぎ、いい技術者、後継者が育つことを願っています。

本日はありがとうございました。

|

| 『技術者のための魚道ガイドライン』(コロナ社) |

サイト内検索

サイト内検索