こだわりアカデミー

日本のまちの色は賑やかさや活気を感じる一方、 『騒色』の弊害もあります

環境を左右する「色」の不思議

神奈川大学人間科学部人間科学科教授

三星 宗雄 氏

みつぼし むねお

1950年福島県生まれ。74年千葉大学人文学部人文学科(心理学専攻)卒業。81年東京大学大学院人文科学研究科博士課程(心理学専門課程)単位取得退学、博士(心理学)。86年ミシガン大学Department of Ophthalmology(眼科)研究助手、87年神奈川大学外国語学部専任講師、89年同大学外国語学部助教授、95年同大学外国語学部教授。2007年同大学人間科学部教授に就任、現在に至る。主な著書に、『色の心理学』『環境色彩学の基礎』(いずれもマックローリン出版)、『色彩の快:その心理と倫理』(御茶ノ水書房)など。

2015年6月号掲載

人間の色彩感覚の根底には自然から得た知恵がある

──先生のご著書である『色の心理学』を拝読させていただきました。私たちに色が見える仕組みや、色が人の心に与える影響など、色の不思議についてさまざまな角度から分かりやすく解説されており、改めて色に対する見方が深まりました。

三星 ありがとうございます。色というのは本当に奥が深いもので、研究を始めてから40年近くが経ちますが、今でもまったく飽きることがありません。本の目次をご覧いただいても分かるように、さまざまな角度からアプローチできるんです。

|

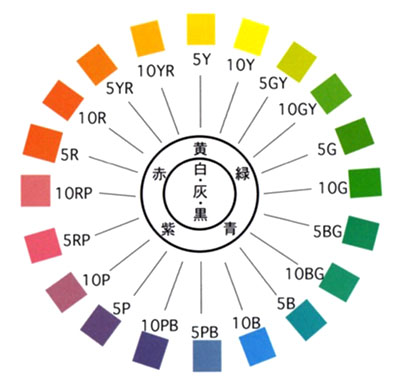

| 画家で美術教師だった、アルバート・マンセルがつくった色相環。マンセルは、光の波長の変化に対応する「色相」をはじめ、「明度」「彩度」の3つの属性に基づいて色を分類する「マンセル表色系」という色の体系をつくり上げた〈写真提供:三星宗雄氏(畑田明信氏作成)〉 |

──いろいろとお聞きしたいこともありますが、本日は先生のご専門の一つである「環境色彩学」について伺えたらと思っています。

「環境」と一口で言いますが、環境にはさまざまな捉え方があると思うのですが・・・。

|

三星 おっしゃる通り、「環境」というのは非常に幅広い言葉です。身の回りにある世界はすべて環境と言えば環境ですが、環境色彩学で言う環境というのは、建物やまち、都市の中での色彩を考える分野と理解してください。

ただ、もともと生物は、自然の中にあった色からさまざまな知恵を身に付けてきたわけですから、人工的な環境の形成には自然の色彩が根底にあると思うのです。

肝心なサインを隠してしまう行き過ぎた「騒色」

──ところで、最近まちを歩いていると、派手な色づかいの看板や広告物がやけに目立っていると感じることが多々あります。まるで経済活動をアピールし合っている「戦場」みたいですね。

三星 私も同じような感想を持っています。しかし、その雑多で騒々しい雰囲気を「活気」と捉えている人が多いのも事実です。例えば飲食店などでは、食欲を増す心理効果があると言われている赤や黄色がよく使われていて、それらの色がなくなると、寂れた印象を受け「この店には入りたくない」と感じてしまうこともありますよね。そういう意味で、確かに賑やかさや活気の要素は必要ですが、一方、私はこうした野放図な色の使い方には疑問を感じています。

──「活気」とみる見方がある反面、不調和や不快を感じることもあるということでしょうか。

三星 そうなんです。例えば、「音」に置き換えて考えてみてください。騒音があまりにもひどいと、大事な話や自然の音が聞こえなかったり、不快な気分になるでしょう? それと同じく、色にも「騒色」という言葉があり、それが原因で『不都合な事態』を引き起こしてしまうことがあるのです。

──「騒色」とは聞き慣れない言葉ですね。いったいどのような不都合が?

三星 まず「騒色」とは、周囲の環境に対して目立ち過ぎたり激し過ぎて、それを目にする人々に不快感を与える色彩のことを言います。そうした色がまちに溢れると、自然のこまやかな色や大事なサインを見落としてしまうことになりかねません。例えば、重要な場所へ行くための案内板や、危険を知らせる標識などがそうです。

社会問題として注目を集めた「3大騒色事件」

──難しいものですね、広告や宣伝には目立つことが最も必要な要素なのに・・・。

|

|

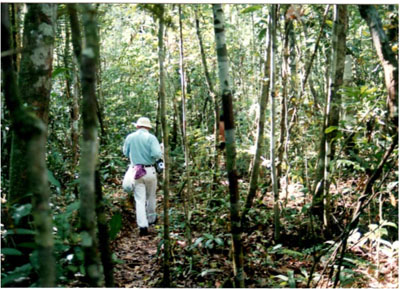

| 人工的な環境の形成には自然の色彩が根底にあることから、フィールドワークの地アマゾン河流域で調査する三星氏。同エリアで生息する虫を見て「この虫の見事な配色はまさに神業」と感想を述べたそう〈写真提供:三星宗雄氏〉 |

三星 具体的に、これまで社会問題になったことがいくつもありました。その中には、私が勝手に「3大騒色事件」と名付けたものもあります。

──え? どんな大事件が?

三星 まず、1981年の「東京都バス事件」が騒色公害事件の第1号です。

この事件は、それまで白地に青の帯だった都バスの色を、より目立たせたいとの意向から、黄色地に赤というボディのバスが走り始めたというもの。多くの人から「目立ち過ぎる」「下品」「イライラする」などの声が挙がったそうです。結局、現在の黄緑色とクリーム色に落ち着きましたが。

──確かに、公共輸送機関としてはイメージがあまり良くなかったでしょうね。2つ目は?

|

|

| 現在の都バス(東京・新宿にて、写真上)〈写真提供:三星宗雄氏〉。「東京都バス事件」で輪台になった黄色地に赤のバス(写真下) |

三星 1985年の「世田谷マクドナルド事件」です。12階建てマンションの屋上に巨大なネオンサインを取り付けるという計画が持ち上がり、住民間で激しい反対運動が繰り広げられました。結果、赤色ネオンは使わないことで合意に至ったわけですが、この事件を機に、まちの景観に対する住民の意識は急激に高まっていったのです。

──では3つ目の事件は?

三星 1986年の「高崎ビックカメラ事件」です。これは、開店直前になって工事シートを外したところ、店舗の外壁すべてがオレンジの蛍光色だったという驚くべきもので、住民から「ノイローゼになりそう」「建物が恐ろしい生き物のようだ」などの苦情が次々と寄せられたそうです。行政が全国で初めての改善勧告を出したことでも話題となりました。

──行き過ぎはやはり・・・といういい例ですね。

「色彩ガイドライン」の普及で、調和のあるまちづくりを

──まちに賑やかさや活気が必要だということは分かりますが、こうしたことは、できてから直したり、取りやめたりするのは難しいですし、無駄ですね。

三星 そのために、こうした騒色公害を防ぐためのある一定の基準を設けるべきと考えています。ご存知のように、2004年12月に「景観法」が施行されましたが、法律上で「景観とは何か」という定義付けはなされていません。ですから、自治体ごとに、地域特性に配慮し、周辺環境に調和した色彩とするための「色彩ガイドライン」を定めていくことが必要だと思うのです。ガイドラインの制定、普及により、調和のあるまちづくりを目指す、そのお手伝いをしていくのが今後の研究テーマの一つです。

──京都の景観条例が有名ですね。

三星 はい。それを契機に今や2割程度の自治体で条例が制定されています。

──そのほかのテーマとしては?

三星 現在、「自動販売機」の色やデザインについてのデータを収集しています。日本では300万台以上もの自販機が設置されており、どこへ行っても見かける自販機の存在は、もはや景観の一部と言えます。しかし、中には周囲と調和しないどぎつい色のものがあり、景観を考える上でこれらを放置しておくべきではないと考えます。自販機をまち並みとマッチングさせていく取り組みにも、力を入れていきたいと考えています。

|

|

|

| 今や自動販売機は環境色彩の上で無視できない存在となっている。さまざまな工夫で原色の露出を抑えた自販機の数々〈写真提供:三星宗雄氏〉 |

────なるほど。先生のご活躍により、私たちの住むまちが騒色のない、心地良い色彩のまちになることを期待しています。

本日はありがとうございました。

|

| 『色の心理学』(マックローリン出版) |

三星先生は同大学を退職されました。今後は「東京キャリコ認知科学研究所」で、実際の現場における色彩・認知の問題についてご研究を続けられます。

サイト内検索

サイト内検索