こだわりアカデミー

江戸時代の隠密情報から 当時の世相や行政構造が見えてきます。

松平定信の隠密情報に見る江戸の役人社会

法学者 國學院大学法学部教授

水谷 三公 氏

みずたに みつひろ

1944年三重県生れ。68年東京大学卒業後、同大学法学部助手を経て、71年東京都立大学法学部助教授、85年教授に。98年より現職。この間、74−76年に英国バーミンガム大学付置研究所、都市・地域圏研究センターCURSにて在外研究。著書に『英国貴族と近代』(88年、東京大学出版会)、『王室・貴族・大衆』(91年、中央公論社)、『江戸は夢か』(92年、筑摩書房)、『イギリス王室とメディア』(96年、筑摩書房)、『江戸の役人事情』(2000年、筑摩書房)など。

2001年1月号掲載

役人の採用は家柄で決っていた

──そういう視点で江戸時代をご覧になって、感じられたことは何でしょう?

水谷 先ほどいいましたように、一般的に、江戸時代は後れている古い社会だという認識が持たれています。しかし、実際は違う面もあるんです。今の日本官界は、近代国家成立とされる明治維新でつくられたといわれますが、私は、基本のところはすでに江戸時代につくられていたと考えています。

例えば、受け継いでいるという点では、俗にいう「キャリア」と「ノンキャリア」があります。当時、幕府の役人になることができたのは「旗本」と「御家人」です。旗本というのはまさにキャリア組で、将来役所の幹部になりうる人、そして御家人はノンキャリアと呼ばれる実務を担当する中間管理職以下に対応していたといえます。

ただし、採用方法は試験をするのではなく、主に家柄、家格で決っていました。

──旗本となると、その処遇などは大きく変ってくるんでしょうね。

水谷 旗本は将軍に拝謁でき、御家人はできないなどの差があるように、身分で明確に処遇が分れていました。

しかし、キャリアである旗本といっても、彼らの就けるポストには限りがあって、だいたい五千家強あった旗本数に対し、3千強しか席がなかったんです。

──残りの4割近くの旗本は?

水谷 「禄ある浪人」として非職でした。それとは反対に、旗本の中でも限られた人しか上り詰めることのできない、「目付」という役職に始まるエリートコースがありました。それになれるのは、筋目が正しい上級旗本であることがほぼ条件で、その中から有能な人材や、家柄の良い者達が、「遠国奉行」、「町奉行」、「大目付」へと出世していくのです。

──目付はまさに当時のエリートコースの登竜門だったんですね。

水谷 そうです。目付は将軍に代って政府全般の活動や幕臣を監察し、不正を摘発して是正の指令を出す任務を負っています。時には政府首脳の参謀になることもあったほどで、政策決定に重要な役割を担っていました。

それと同様に政府を支えたのが勘定奉行所の役人達で、まさにエリート旗本の目付とは相反するノンキャリアを中心とした下級幕臣達の組織です。実は、勘定奉行所は下級幕臣でも奉行になることができる職種で、非常に人気がありました。いわば今の大蔵省(2001年1月6日より財務省)ですが、当時の勘定奉行所はずば抜けた規模と権能を誇り、単なる財務や税務に留まらず、政府活動の大半を集中管理していた重要な職務だったんです。

|

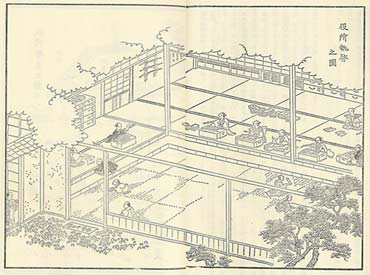

| 代官所(現在でいう税務署)の執務風景 |

──それだけ権力があるのに、どうして家格の低い幕臣しかいなかったんですか?

水谷 武士の本業は戦(いくさ)であって、「銭、金、そろばんには触らない」ことが社会常識でした。町人のやることだと思っていた家柄の良いエリート達は、どんなに権力を握れるところでも、そのプライドがあって勘定奉行所にいきたがらない。必然的に、エリート達の触らないものを扱う勘定奉行所が、下級幕臣達のテリトリーになったんです。

|

| 『江戸の役人事情』(筑摩書房) |

サイト内検索

サイト内検索