こだわりアカデミー

400年の眠りから覚めた一乗谷遺跡。 都市全体の発掘により、戦国城下町の実像が 見えてきました。

よみがえる戦国城下町 − 一乗谷朝倉氏遺跡

歴史考古学者 国立歴史民俗博物館考古研究部 政治遺跡研究部門助教授

小野 正敏 氏

おの まさとし

1947年、神奈川県生れ。70年、明治大学文学部史学地理学科卒業。72年、福井県教育庁朝倉氏遺跡調査研究所を経て、86年より現職。著書に『戦国城下町の考古学』(97年、講談社)、共編著に『よみがえる中世6 実像の戦国城下町越前一乗谷』(90年、平凡社)、『古代史復元10 古代から中世へ』(90年、講談社)、『日本通史別巻3 中世の考古資料』(95年、岩波書店)など多数。

2002年1月号掲載

地元の支持を受け遺跡を保存。今や福井の観光名所に!

──今年のNHK大河ドラマは、加賀の前田利家を題材にした「利家とまつ」ですが、以前から大河ドラマに限らず、時代劇中の戦国時代の風景や町並を再現するのは難しいだろうと思っていました。

先生が調査に関わられた一乗谷遺跡は、戦国時代の町並が丸ごと出てきた大変珍しい遺跡のようですね。本日は、一乗谷遺跡の発掘、また発掘によって分ってきた、その当時の様子などについてお伺いしたいと思います。

まず、一乗谷の位置から教えていただけませんか?

小野 福井市街の東南約10kmのところに位置する一乗谷は、山にはさまれ、一乗谷川に沿って帯状に広がる狭い谷内です。天正元年(1573年)の八月十四日に戦火を受けて滅びるまでの100年あまり、戦国大名の朝倉家が統治し、当時、大変栄えた越前の首都だったのです。

|

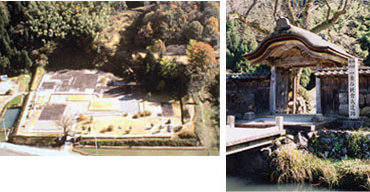

| まさに山の谷間に位置する一乗谷遺跡<写真提供:福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館> |

──確か、朝倉家は織田信長に滅ぼされ、その後は柴田勝家に託されたのでしたね?

小野 はい。しかし、柴田勝家は首都を一乗谷とせず、北国(ほっこく)街道と足羽(あすわ)川が交わる交通至便な北の庄に移しました。結局、その後も400年にわたって新たな町づくりが行なわれなかったため、焼跡がそのまま田んぼの下にパックされていたのです。

──「日本のポンペイ」とも呼べそうなところですね。

ところで遺跡が埋まっていることは、江戸時代にはすでに認識されていたそうですが、なぜ昭和40年代になって急に大規模な調査が始められたのですか?

小野 きっかけは水田改良事業です。ブルドーザーで掘り返してみたら、想像以上にいろいろなものが出てきたんですよ。そこで地元の有志達が立ち上がり、何とか遺跡を残そうと事業の中止を求めました。昭和46年1月(1971年)に、地元の意見が通り城戸ノ内地区での水田改良事業が中止されました。

──通常、地元は経済面からも事業推進を支持する人が多いというのに、随分珍しい例ですね。

小野 そうですね。しかし地元には、朝倉氏を自分達のルーツだと考えている住民がとても多いんです。ですから皆さん遺跡保護に力を注がれたのだと思いますよ。確かに、実需という点から開発を進めた方が良いという考えの人もいたとは思いますが、遺跡を保存したことで、毎年20万から30万人程度の観光客が訪れていますから、きちんと還元されているのです。

|

| (左)一乗谷を統治していた朝倉家館跡。当時、京都にあった細川管領など上級武士の館と、ほとんど同じつくり |

──経済的にも、地元の人にとっても、またその後の先生方の成果である歴史考古学的に見ても、大成功というわけですね。

小野 そうなりますね(笑)。一乗谷遺跡は、我々に実にいろいろな事を教えてくれました。そしてその後、この分野の推進力になったという意味でも、「中世考古学」は、一乗谷で生れ成立したといっても過言ではないと思っています。

町割りの発掘で当時の様子が明らかに!

──早速、成果の程をお聞かせ願えますか?

小野 お城は、これまでにも発掘された例がありましたが、この時代の館跡が焼き討ち跡そのままに丸ごと出てきたのは、本当に珍しいことです。

そしてやはり何といっても、これまではお寺だけ、お城だけ、館だけと、パーツごとの調査しかできませんでしたが、ここで初めて町割りを含めて、都市全体を調査することができたのです。

──都市全体の発掘により、当時の世相や、一乗谷に住んでいた人々の暮しぶりが分ってきたわけですね?

小野 まさしく、それこそが一番の成果です。例えば、女性と子どもの石仏が多く出土したのですが、これにより町の人口構成なども分り、女性と子どもを伴った家臣団や町屋がたくさん住んでいたことが分ります。ちなみに一乗谷から出た石仏は、どれも優しい顔をした絵になるものばかりなんです。

──それにしても女性と子どもが多いとは、また不思議な町ですね。

小野 ええ。ご存知の通り、一乗谷の地形は山の谷間ということで、町の両端は門番のいる城戸(きど)により守られていたんです。そこを利用し朝倉氏がつくった戦国法では、一定の身分のある者は一乗谷に住むことが決められており、家臣団を一乗谷に集住させるという、当時としては先進的なことをしています。

──なるほど、随分と考えたものですね。

その他にも、今でこそ「トイレの考古学」が一つのジャンルとして成立していますが、実際にトイレ跡を確認したのも一乗谷が初めてだとか。

小野 トイレと断言するまでに10年くらいかかりました。金隠しの前に立てる板が出て、ようやくトイレだと確認されたんです。これは町の構造、特に町家を考える上で大変役に立ちました。もちろん現在では調査が進み、堆積物中の寄生虫の卵や食べた植物の花粉や種なんかも出ています。これにより、人が何を食べて生活していたのか、さらにはどんな生活を送っていたのかも分りますからね。

城下町発展の影に住宅事情あり!昔の借家は安かった?

──紺屋があの角に、鍛冶屋はこの通りをまっすぐ行ったところ、なんていう風に当時の様子が見えてくると、私としては戦国時代の不動産事情も知りたくなるのですが(笑)。

小野 実は今回は、一乗谷に限った調査のみならず、関連の調査も行なっています。

ちなみに、約400年前の借家料はどのくらいだと思いますか?

──まったく検討がつきません(笑)。

小野 そうですよね(笑)。実は驚くべきことに、町屋の借家料はとても安いんです。大工の一日の給料が、大体100文から110文くらいなのですが、対して住宅は、越前敦賀という港町の一等地でも、一年で500文から600文程度です。それも間口が7、8m、奥行きが12、13mの一戸建てですよ。

──一か月ではなく一年ですか? 一週間働けば、一年分が払えてしまうじゃないですか!

小野 うらやましい限りです(笑)。ちなみにカツオが36文、食用のウサギは25文ですから、やはり住居費の安さが目立ちます。この理由として考えられるのは、一般的に都市の町屋は借家が中心だったこと、特に城下町は当時新しい町ですから、人口を流入させ、都市を中心に機能させるためにも、市民、職人、商人を集める必要があったのかなと。

──なるほど、その活力になったのが、住空間の安さなのですね。

|

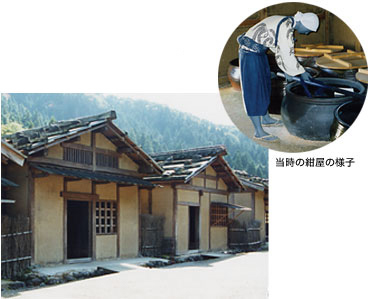

| 復元された町屋は、日本初の原寸大模型。ほとんど町屋に見世棚があったといわれており、その職種は紺屋や鍛冶、鋳師、大工などが多かった |

城戸の外こそ町の中心!?一乗谷は二元世界の典型

──活力といえば、城戸の中の一乗谷の町の繁栄もさることながら、実は城戸の外こそ経済のターミナルになるほどに、活気のある町だったようですが。

小野 ええ、一乗谷というのは何も城戸の中だけではないんです。

いくつかある町の中でも、下城戸を出たすぐ外の地区「阿波賀(あばが)」は最も大きく、一乗谷の川湊として栄えた町です。というのも、三国湊につながる足羽川が、山間部から平野に出た川の勾配部分に位置しているだけでなく、美濃街道、朝倉街道と陸路も通っていますので、当然のことながら物資の集積地となったのです。

──先生のご著書にもありましたが、まさしく「流通センター」という役割を果たしていたと。

小野 米の集積地としてはもちろんのこと、唐物の売買なども盛んだったようです。

また多くの常設店舗の他に、市場が併設されていたというのが阿波賀の特徴です。そこでは、米や綿など主要物資の相場を決定する機能も果たしており、越前の3分の1程度を占める広いエリアの経済の基準であったようです。

──城戸の外であっても一乗谷ととらえて良いものなのでしょうか? 城戸の中にも商人はいましたし…。

小野 まず城戸の中というのは、朝倉家と主従関係を結んだ者たちが割り当てられた土地に暮らしています。つまり、朝倉家に保護されているわけです。ですが、この者たちは戦になったらついて行かねばなりません。

一方、城戸の外というのは、そういうしがらみが一切ない世界です。市場や港、道や海といったものは、誰のものでもない。ということは、誰の下にもついていない自由な人々ということです。

ですが、城戸の中と外がセットで都市一乗谷の世界なんです。なぜなら城戸の外こそ、一乗谷と外の世界との接点で、これがないと都市機能が成立しません。

──別世界だけど、一つの世界というのは不思議な感じがしますね。そして戦国時代といえども、もう一つの中心は城下町の外にあったなんて、これは面白いことが分りましたね。

そう聞いてしまうと、現在一部しか発掘調査が行なわれていない阿波賀など城戸の外の町を、徹底的に調査していただきたいと思うのですが…。

小野 予算の関係もありますからね。なかなか(笑)。

──復原されつつある町屋や、昔の様子を我々に教えてくれる都市全体の遺構、そして城戸の外のいくつかの町など、これまで謎に包まれていた戦国時代の城下町を知る上で、一乗谷の遺跡はとても貴重ですばらしいものだと思います。近くには有名な永平寺もありますし、その辺り一帯は世界遺産にも匹敵しますね。ぜひ、これからも先生にがんばっていただいて、さらなる町の声、あるいは古の民の声を聞かせていただきたいと思います。

本日はありがとうございました。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

所在地:福井県福井市安波賀町4-10

TEL:0776(41)2301

FAX:0776(41)2494

|

| 『戦国城下町の考古学 乗谷からのメッセージ』(講談社) |

サイト内検索

サイト内検索