こだわりアカデミー

発掘した遺跡のデータから 飛鳥の人々の衣・食・住を再現したいと思っています。

神話から史実へ−飛鳥の古墳を調べる

考古学者 京都橘大学教授

猪熊 兼勝 氏

いのくま かねかつ

1937年、京都府生れ。64年、関西大学大学院文学研究科考古学専攻修士課程修了、92年、奈良国立文化財研究所飛鳥資料館学芸室長、研究指導部長などを経て、98年より現職。大学在学中から平城宮跡、藤原宮跡の発掘に参加し、マルコ山古墳、キトラ古墳、イースター島などの発掘を手掛ける。キトラ古墳では83年に初めてファイバースコープを使用して壁面下に「玄武図」を発見、その後、98年にキトラ古墳再調査で学術調査団長を務め、「星宿図」等を発見した。また、87年に阿武山古墳の被葬者が藤原鎌足であることを突き止め、日本書紀の記述を証明した。著書は、『埴輪』(講談社)、『飛鳥の古墳を語る』(吉川弘文館)など。

2006年3月号掲載

「神話」と「歴史」をつなぐ飛鳥の遺構

——先生は飛鳥時代のご研究の第一人者と伺っております。日本史ファンの多くは特にこの古代「飛鳥」時代に興味が強いといわれますが、この時代の魅力とは一体何でしょうか?

猪熊 この時代は、ちょうど「神話の世界」と「史実である歴史の世界」の間にあって、文化や社会が大きく変った時期なんです。このわずか百年足らずの間に、「聖徳太子の登場」「大化の改新」「壬申の乱」なども起きていますしね。

——異文化も入ってきて、ドラマチックな事件がたくさん起きた時代ですね。

猪熊 そうですね。

また、われわれ研究者にとっても、非常に研究対象にしやすい時代です。

というのも、飛鳥時代の中心地であった奈良は、この時代以降大規模な開発がほとんど行なわれなかったため、1m程掘ると建物の基礎の部分が出てきます。つまり、地表から1mのところに聖徳太子の歩いた道や、藤原鎌足が駆けたところ、蹴鞠の跡などが出てくるわけです。

これが京都などになると、事情が変ります。京都は794年に遷都されて以降、長い間都でしたから、人々の営みの形跡が層のように積み重なっていますからね。

——なるほど。

猪熊 また、飛鳥・大和全体にいえることなんですが、この辺りを発掘してみると『日本書紀』や『続日本記』に記述されている事例を裏付けるようなものが出土され、『日本書紀』の世界が事実であったことが分り大変面白いんですよ。

|

| 国営奈良歴史公園甘樫丘地区で発見された蘇我蝦夷・入鹿邸跡。その他、資料の発見にも期待が寄せられる <奈良県高市郡明日香村にて。資料提供:猪熊兼勝氏> |

X線写真が物語った『日本書紀』の藤原鎌足像

──例えば、どんなものが出てきたのですか?

猪熊 ついこの間、

おかしいな、これは何かあるな、と発掘を進めたら、土壁や土器の破片が出てきた。その出土した土器は650年頃のものだということが分り、それによってその場所がこの時代に勢力を掌握し権力を揮った蘇我蝦夷・入鹿親子の邸宅跡だと判明されたのです。

──なぜ、そう特定できたのでしょう?

猪熊 中大兄皇子が水時計を660年に作ったということがこれまでにも分っていたのですが、その中大兄皇子の遺跡から出土していた土器と、ここで出土した土器の形式が同じだったことからです。

この時代の土器については研究が進んでおりまして、十数年の差で年代が分かるようになっています。

蘇我

──どんな内容ですか?

猪熊 入鹿が中大兄皇子らに討たれた後、入鹿の父親である蝦夷は自らが殺される前に、聖徳太子から命じられて入鹿が編纂を進めていた『国記』『天皇記』などを焼いたという記述です。

当時、文字をしたためる道具は、紙ではなく木簡でした。蝦夷はその大量の木簡を、護摩木のように積み上げ火をつけた。焚かれた木簡は火の勢いを増し、邸宅ごと炎上、土が焼けたのだと思われます。

ちなみに『国記』については、焼かれる前に追手である中大兄の腹心に取り出されたそうです。

──それが「大化の改新」前夜ということですね。

猪熊 はい。それまでにも甘樫丘には蘇我氏勢力を物語る宮殿や寺院跡などの伝承地が集中していましたし、『日本書紀』の中にも「甘樫丘に蘇我蝦夷・入鹿邸が並ん で建てられていた」という記述がありましたので、おおよその住所は分っていたのですが、なかなか見付からなかった。それがこの度出土し、『日本書紀』に記 されたことが事実と判明したわけです。

──『日本書紀』は神話の世界であって編纂者の創作と見る人もいる中で、その記述を裏付けることができたというのは意義深いことですね。

焼けた土、出土された土器から蘇我入鹿邸跡を発見

──さらに、先生は出土した遺骨を科学的に調査し、『日本書紀』の記述と遺体を照らし合せ、藤原鎌足のものであると裏付けされたとか。

猪熊 はい。共同研究ですが、昭和9年に「阿武山古墳」から遺骨が見付かり、副葬品・骨のデータなどから50歳代で亡くなった貴人の男性ということが分りました が、それ以外は判然としなかった。そこで、当時撮ったX線写真を専門家に解析してもらった結果、脊髄が複合骨折していたこと、左前腕骨が変形していたこと が判明し、藤原鎌足の遺骨であるということが決定的になりました。

藤原鎌足が元気な姿の最後は、669年、天智天皇と薬草取りへいった場面 ですが、おそらくその際に落馬して複合骨折を負ったものと推測されます。また、変形した左前腕骨は、今でいうスポーツ肘。この左腕は、柱の陰から蘇我入鹿 を狙ったあの弓矢を構えた腕です。彼は弓の名手であったことも判明したのです。

日本書紀は鎌足に関する潤色が多いとされていますが、鎌足像についてこのX線写真が実像を写したともいえます。

|

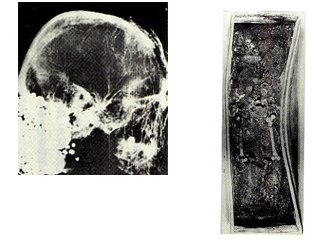

| (右)藤原鎌足とおぼしき阿武山古墳の人骨と出土状態。日ごとに棺の湾曲が進んだため、もとの石室に納められた (左)同右の頭蓋骨のX線写真。考古学・人類学・画像解析学・歴史学の研究者が集まり、議論が進められた |

飛鳥の人々と現代人はよく似ている

──ところで先生は、その藤原鎌足の末裔で、代々

猪熊 「猪熊」なんて変な名前なんですが(笑)、「猪熊」の前は「

元は神祇官の家系だったようですが、近代になり有職故実、つまり公家や武家の行事や儀式、しきたりなどを専門とするようになりました。

|

| 万葉の衣食住についてまとめられた冊子 (奈良文化財研究所飛鳥資料館発行) |

わ れわれの掘っているもの、例えば入鹿邸の屋敷跡なんて見ても、無味乾燥な空家の集団でしかないんです。そこには人間性というものが感じられない。そこで、 私はどういう格好の人がいたのか、どういう生活をしていたのかなど、掘った遺跡のデータから人間生活、衣食住を再現したいと思っているんです。

その結果分ったことといえば、例えば、定められた以外の服を来て咎められた不良公務員、子供をたくさん産んだ人への福祉対策、はたまた不倫が取り沙汰されるなど、当時の人間ドラマは現代社会とそう変りはないんですよ。

その意味で、飛鳥時代の最大の理解者は現代人ではないかと思っています。

——先生のお話を伺っていると、「考古学」という学問のお話というよりは、もっと身近ないきいきとした人間の暮らしが見えるようです。

大変楽しいお話、どうもありがとうございました。

|

| 飛鳥の古墳を語る |

サイト内検索

サイト内検索