こだわりアカデミー

「シンデレラ」などのメルヘンには、 歴史的な情報がたくさん含まれているのです。

メルヘンから歴史情報を読み取る

大妻女子大学社会情報学部教授

森 義信 氏

もり よしのぶ

1943年東京都生れ。66年北海道大学文学部卒業、71年同大学院文学研究科博士課程修了。その後、国立釧路工業高等専門学校助教授、文部省教科書調査官を経て現職。専攻は西洋法制史、社会史、メルヘン学。フランク時代の国家制度や社会構造を、当時の法史料に基づいて解明している。また、メルヘンに内在するさまざまな歴史情報を捜し出して解読し、メルヘンが本当に伝えようとした真実を明らかにしている。著書に『西欧中世軍制史論 封建制成立期の軍期と国制』(原書房)、『メルヘンの深層- 歴史が解く童話の謎』(講談社)、『メルヘンの社会情報学』(近代文芸社)など。

2009年10月号掲載

「自由とは何か」から始まった中世社会史の研究

──先生は、5世紀から10世紀に掛けて西ヨーロッパで繁栄したフランク王国の制度史や社会史について長年ご研究をされており、また、メルヘン学についても大変著名な研究者でいらっしゃると伺っております。

|

| 「裸の王様」 見えもしない衣装を身にまといパレードに臨む王様<資料提供:森 義信氏> |

フランク王国といえば、中世ヨーロッパの一時代を築いた有名な国家ですが、古代ギリシャやローマなどに比べると、学校の授業でもあまり取り上げられず認知度も高くないように思います。先生はなぜこの時代に興味を持たれたのでしょう。

森 私はもともと、近代の「自由」という概念がいつからできたのかに興味を持っていて、個人の自由や社会の自由がどうして生れたのか、その根源を探りたいと思っていました。私が大学生の頃、「国王自由人学説」が一世を風靡していて、その学説によると、どうやら中世ヨーロッパのあたりから新しい自由が生れたということで、この分野の研究を始めたのです。

──「国王自由人学説」とは、どういったものなのですか。

森 自由には大きく分けて二つあり、一つは「生れながらの自由」、もう一つは「与えられた自由」。「生れながらの自由」というのは、身体の自由、思考の自由というようなものです。もう一つの「与えられた自由」とは、国王によって与えられる自由ということで、例えば、不自由身分である奴隷でも、国王に仕えることで、社会的に地位が上昇する人がいます。つまり、国王こそが中世の自由の象徴であり、自由を作り上げる機能を持っていたというのが「国王自由人学説」です。

──なるほど、自由の根源が国王にあったというわけですね。

|

森 はい。そこから中世の人々の発想に興味を持ち、その原点ともなっている「ゲルマン法」を研究するようになりました。

ゲルマン法からメルヘンを読み解く

──「ゲルマン法」は、どういう特徴をもっているのですか?

森 ローマ法などと違い、法規が具象的で、しかもいろいろなシンボルを使う、現代の私達にとっては、奇妙な感じの法律です。

例えば、人を殺しても、現在と違い、贖罪金を払えば罪を免れられます。払えない場合は親戚の人達などに家に集まってもらって、本人が後ろ向きで土くれを投げ、それが掛かった人が贖罪を背負うことになり、本人はシャツ一枚で帯も付けず家を出ていくというような法規もあります。

──確かに、変った法律ですね。

それにしても、ゲルマン法の研究がなぜメルヘンの研究へと広がっていったのですか。

森 知見を広げようと中世文学を読み進めるうちに、フランスのペローやドイツのグリム兄弟のメルヘンなどに出会いました。すると、その中にはゲルマン法に関連する象徴的な物や行為が、さまざまな形で入り込んでいることが分ったのです。

──例えば?

森 グリム兄弟が伝えるシンデレラ物語の中では、「木の枝」が登場しています。

父親があるとき年市に出掛けるのですが、ふたりの連れ子からは宝飾類、シンデレラからは一本の「はしばみの小枝」をねだられ、土産として持ち帰るというくだりがあります。

──確かシンデレラはそれを亡くなった母親の墓の前に植えて、木が育つと願いが何んでも叶えられるようになるんですよね。

森 そうです。ゲルマン法では、土地に生えている「草土」「木の枝」などが「土地に対する所有権」を意味するという規定があります。小枝を渡すというのは、土地所有権の譲渡の際に、所有権者から新しい取得者に対して行なわれるゲルマン古代からの象徴的な法律行為なのです。

つまり、シンデレラが父親に「はしばみの小枝」をおねだりした行為は、母親の財産の分与を要求したという意味になります。

──なるほど。他にはどんな例がありますか?

森 法律ばかりでなく、当時の風習や人々の考え方が映し出されている印象的な例として、皆さんご存知の「赤ずきん」の話があります。「赤」という色は扇情的な色として当時は娼婦などのみだらな女性をイメージさせる色でした。「狼」は荒れ狂う男性、「森の中に一人で暮らすおばあさん」からは、姥捨てという習慣があったことが読み取れます。

|

| 「赤ずきん」 赤ずきんをかぶった女の子が、おばあさんになりすました狼に話し掛けている<資料提供:森 義信氏> |

つまり、扇情的で目立つ色の頭巾をかぶって歩いていた少女が、危険な男に声をかけられ危ない目にあったのは、当然といえば当然のことなのです。西欧の親達はこの童話を娘への警告として利用してきたといいます。

──当時の社会背景、人々の価値観などを結び付けて童話を読んでいくと、いろいろなことがみえてきますね。もっとたくさんお聞きしたいものです。

日本の昔話の中にもヨーロッパのメルヘン

──今後はどういった研究をされていくのですか。

森 当面は二つテーマがあります。まず一つは、中世初期の農業飢饉について調べていきたいと思います。北欧地域の気象変動などを調査し、ゲルマン民族の大移動の原因なども探っていきたいと考えています。

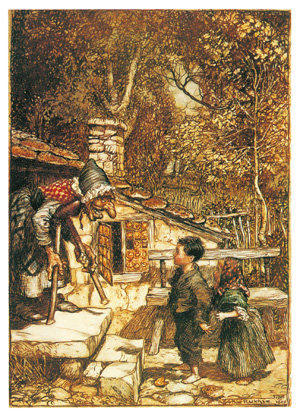

|

| 「ヘンゼルとグレーテル」 森の中に捨てられた兄妹が、お菓子の家に住む魔女に捕らえられてしまう<資料提供:森 義信氏> |

──もう一つは?

森 『グリム童話集』にも入っている「ラ・マネキーヌ」というメルヘンのルーツを捜したいと思っています。

──それはどんなメルヘンですか?

森 両腕を切り取られた女の子の苦難を主題にした物語で、最終的には両手が生えて、夫と巡り会い、幸福に暮らすというお話です。

この物語は、実は日本にも南蛮文化として伝わっていて、全国各地にさまざまな形で昔話として言い伝えられているのです。

──それは意外です。

![[]](https://www.athome-academy.jp/archive/images/0000001040_discussion_005.jpg) |

| 「白雪姫」 森で迷った白雪姫が見付けた一軒の小さな家には、7人の小人が住んでいた<資料提供:森 義信氏> |

森 高野山では、この物語の主人公が実在の人物として語られ、その女性が建てたとされる女人堂まであります。九州や中国、四国地方などでは、弘法大師への信仰を説く話として広まっています。

──日本全国に分布したこの物語がどういうルートで伝わっていったのかなども興味深いですね。

お話を伺って童話を読む楽しみが増えました。本日はありがとうございました。

|

森先生は同大学を16年3月に退職されました。

サイト内検索

サイト内検索