こだわりアカデミー

「奈良絵本・絵巻」を研究する中で、 日本初の女性絵本作家を発見しました。

埋もれていた日本古来の貴重な文化財

慶應義塾大学文学部教授

石川 透 氏

いしかわ とおる

1959年栃木県生まれ。83年慶應義塾大学文学部卒業、85年同大学修士課程文学研究科修了、88年同大学大学院博士課程単位取得退学。93年日本古典文学会賞受賞、同大文学部助手、助教授を経て、2005年より現職。文学博士。「奈良絵本・絵巻」の作者や制作時期について調査する研究を行っている。主な著書に『慶應義塾図書館蔵 図解 御伽草子』(慶應義塾大学出版会)、『奈良絵本・絵巻の生成』(三弥井書店)、『奈良絵本・絵巻の展開』(三弥井書店)、『入門奈良絵本・絵巻』(思文閣出版)など。

2013年2月号掲載

石川 その通りです。

代わりに、浮世絵のような一枚ものの作品が大量に作られるようになりました。

裕福な層の間で広まった「奈良絵本・絵巻」に比べ、浮世絵は版画で何枚も刷れるため、庶民も容易に手に入れることができ、広く普及していったのです。

日本初の女性絵本作家「居初(いそめ)つな」を発見

──先生は「奈良絵本・絵巻」について、いくつか新しい発見をされたと伺っていますが?

石川 はい。これまでは、作者や制作時期が全く分からなかったのですが、研究により、何人かの作者を特定することに成功しました。

──例えば?

石川 一人は、江戸時代前期の仮名草子作家として有名な「浅井了意(りょうい)」です。怪談の作家として有名ですが、実は、奈良絵本の筆跡と、彼の筆跡が一致し、制作に携わっていたことが判明しました。どうやら、若いころに「奈良絵本・絵巻」の詞書きを書く仕事をしていて、その知識が身に付いて作家になったようです。

──そんな有名人も「奈良絵本・絵巻」を書いていたんですか。

石川 また、もう一人明らかになったのは、「居初(いそめ)つな」という女性作家です。寺子屋の教科書である往来物の制作者として、江戸時代前期から中期に活躍したのですが、その筆跡から、彼女が「奈良絵本・絵巻」も作っていたことが明らかになりました。しかも、当時は絵と文は分業で作られるのが一般的で、浅井了意も文章だけを書いて、絵は絵師が描いていたのですが、居初つなは絵も文章も両方描いていたところが注目されます。

──それは驚きです。しかもそれが女性だったとは大発見ですね。

石川 そうなんです。300年以上も前に、こうした仕事を女性が本格的にやっていたとは考えていませんでしたね。おそらく日本初の女性絵本作家といえるでしょう。

|  |

| |

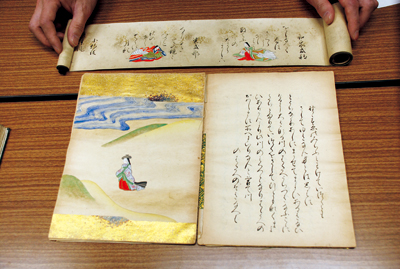

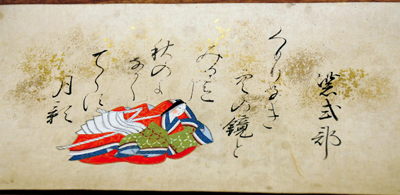

| 日本初の女性絵本作家「居初つな」が制作したとされる「奈良絵本・絵巻」(写真左上)。幅10cm程度の小さな絵巻で、紫式部などが描かれている(写真下)。絵本は、「鉢かづき」という物語。人物が愛らしい表情をしている(写真右上)<資料提供:石川透氏> | |

新たな作品発掘が制作実態の解明に

──ところで、先生はどういった方法で研究を進めておられるのですか?

石川 これまでは、筆跡などを頼りに、多数の作品を自分の目で見て、分類・選別していました。しかし、現在は、高性能なパソコンやデジカメの普及によって、多くの研究者の協力が得られるようになり、同じタイプの絵本や絵巻を一瞬にして閲覧でき、容易に分類できるようになりました。

また、最近では、美術館・博物館や大学の図書館がホームページ上に、所蔵する作品を画像付きで公開するようになり、より豊富な資料が得られるようになっています。

|

| 『入門奈良絵本・絵巻』(思文閣出版) |

サイト内検索

サイト内検索