こだわりアカデミー

フォークボールは落ちていない! −スーパーコンピュータで魔球の解明に挑む

変化球の謎に迫る

理化学研究所情報基盤研究部情報環境室室長

姫野 龍太郎 氏

ひめの りゅうたろう

1955年、大分県生れ。77年、京都大学工学部電気系学科卒業。79年、同大学院修士課程修了後、日産自動車に入社。主に車の空気力学的特性を数値解析する研究に従事。98年、フォークボールの計算機シミュレーションの研究を機に理化学研究所に転職、同年より現職。工学博士。コンピュータ・ビジュアリゼーション・コンテスト最優秀賞、日本流れの可視化学会・映像展芸術賞、日本機械学会・学会賞および計算力学部門業績賞など多数受賞。著書に『魔球をつくる』(2000年、岩波書店)、共著に『魔球の正体』(2001年、ベースボールマガジン社)

2002年6月号掲載

フォークボールは2種類存在する

─ご著書「魔球をつくる」は、インパクトのあるタイトルでとても興味を引かれたのですが、野球ではなく流体力学の専門家が書かれた本だと知って、驚きました。本日は魔球の話を中心に、先生のご研究についていろいろとお話をお聞きしたいのですが、そもそもどうして魔球─いわゆる変化球の研究を始められたのですか?

姫野 きっかけは、ひょんなことだったんですよ。元々自動車メーカーで車の空気力学的な特性を計算機でシミュレーションする研究をしていたのですが、ある時、理化学研究所で計算科学の研究をされている方と話していたら、どういうわけかフォークボールの話になったんです。そこからフォークボールがどうして落ちるのか、その謎を計算機シミュレーションで解析しましょう、ということになって…。本来ならその場限りで終る話題だったんですけど、やってみたらこれが面白い。最初は本業の傍らやっていたのですが、この研究に専念したくて98年に理化学研究所に移ってきたんです。

─フォークボールが先生の人生を変えたわけですね。

姫野 大袈裟にいえば、そうなりますね(笑)。

─それにしても、フォークボールに「本当に落ちているフォークボール」と「落ちていないフォークボール」の2種類があるということですが、これはどういうことですか?

姫野 まず考えていただきたいのは、フォークボールに限らず、投げたボールはすべて落ちるということです。重力がありますから、当り前ですよね。ですから、力学的にフォークボールが落ちているかどうかを判断するには、重力以外の下向きの力が働いて変化しているかどうかが基準になります。実は、現在プロ野球で投げられているフォークボールは、その力が働いていない球なんです。

─えっ? ということは、ただ単に重力に従って落ちているだけなんですか?

姫野 そうなんです。力学的には普通の動きをする、何でもない球なんです。

私達はストレートを見慣れているので、落ちていくフォークボールが「変化球」に見えますが、実は重力に影響されずにまっすぐに飛んでくるストレートの方が、「変化球」なんです。

|

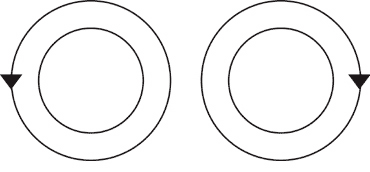

| 握り方と右投手側から見たボールの回転 〈「魔球をつくる」(岩波書店)のイラストを参考に作成〉 ストレート(バックスピン) |

姫野 重力をうち消す力が働いているからです。ストレートは、指の腹でボールを下向きに擦って投げるので、ピッチャーから見るとバックスピンがかかっている状態になります。回転しながら飛ぶボールは「マグナス力」という力を周りの空気から受けるのですが、バックスピンの時は上向きのマグナス力がかかるため、重力が部分的にうち消されるのです。

─ゴルフやテニスでボールが浮き上がる時も、バックスピンがかかっていますね。

|

| 握り方と右投手側から見たボールの回転 〈「魔球をつくる」(岩波書店)のイラストを参考に作成〉 フォークボール(サイドスピン) |

─でも、どうしてそんなボールを超一流選手でさえ空振りしてしまうのですか?

姫野 それは、ピッチャーの心理的作戦に引っかかっているからです。フォークボールはストレートと投球フォームがほとんど同じなので、バッターはフォームを見て「ストレートだ」と思って打ちに行きます。でも、実際に飛んでくるのはフォークボールなので、タイミングがずれてしまう…。だからフォークボールはストレートと組み合せて使われるんですよ。その方がバッターを惑わす効果が大きいですからね。逆にいえば、フォークボールがくると予測すれば打つのは難しくないでしょうし、見送ればボールになる球なんです。あの野茂投手や佐々木投手がすごいのは、この駆け引きが上手なんですよ。

─なるほど。では、本当に落ちるフォークボールを投げている人はいないのですか?

姫野 元中日ドラゴンズの杉下茂投手の球はそうでした。彼のフォークボールは「蝶のようにヒラヒラ舞う」とか、「2階から揺れながら落ちてくるようだ」といわれていましたが、このフォークボールが打たれたのはたった1回、あの長島茂雄さんにだけだったそうです。

─それはすごい! いったい本当に落ちるフォークボールとはどういうものなんですか?

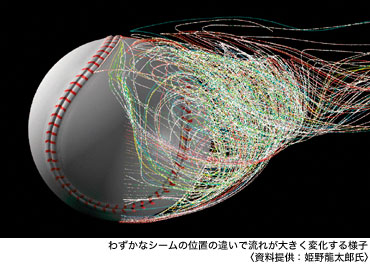

姫野 実は、回転速度と縫い目(シーム)の位置に秘密があるんです。まず、毎秒10〜20回転する普通のフォークボールに比べて回転速度が非常に遅く、せいぜい1回転しかしません。ボールが回転すると、ボールの後ろに空気の渦のようなものができるのですが、この渦は回転が遅ければ広くなり、上下に大きく変動します。そのためボールの空気抵抗が大きくなり、後ろに引き戻されるような格好になって、ブレーキがかかって落ちるのです。

|

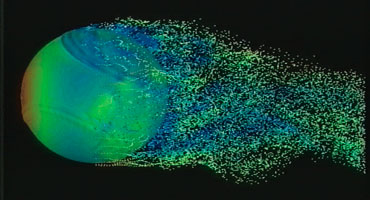

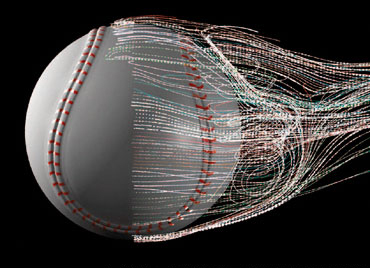

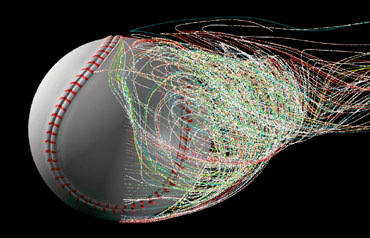

| 空気の流れの様子(資料提供:姫野龍太郎氏) |

─第2の秘密、シームの位置というのは?

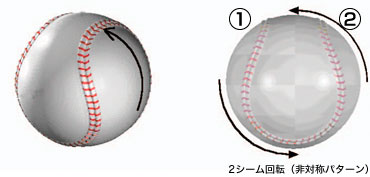

姫野 野球のボールをイメージしてみてください。正面から見た時に、シームが左右対称に見える場合と、そうでない場合の2パターンがありますよね。それをそのまま横に1回転すると、シームが出てくる回数は、左右対称の場合は4回、左右非対称の場合は2回です。これを、4シーム回転(対称パターン)と2シーム回転(非対称パターン)と呼ぶのですが、4シーム回転に比べて2シーム回転の方が、ボールが不規則に変化するんです。

─どうしてですか?

姫野 4シーム回転の場合はシームが90度ごとに規則的に現れますが、2シーム回転では狭い範囲に集中しています。このシームによって空気の流れが偏り、下向きの力が働くのですが、2シーム回転の方がシームが集中している分、力が突然働き、しかも大きくなるという訳です。わずかなシームの位置の違いで、流れは大きく変化するんです。

杉下投手のフォークボールがヒラヒラ舞うように見えたのも、空気の偏りによってボールが蛇行するように動いたからでしょう。

「消える魔球」もテクニック次第で実現可能?

─それにしても、先生はコンピュータの計算機シミュレーションを使って、フォークボールが落ちる仕組みを解明されたとのことですが、大変な作業だったのでしょうね。具体的にはどういう方法で?

姫野 スーパーコンピュータの計算機を使って、模擬実験をするという方法です。ボールの周りの空間の数10万点から数100万点で、時々刻々変化する流速や圧力のデータをとって、計算しました。

─それまでフォークボールの研究はされていなかったのですか?

姫野 研究はされていたのですが、実験方法に問題があったんです。ボールを棒で固定して計測するという方法だったので、正確な数値が測れていなかった。たった一ミリメートルのシームが大きな流れの変化を起こす世界ですから、棒の影響は計り知れませんよね。

だからこれまでは、フォークボールが本当に落ちているのかどうか、はっきりしていなかったんです。

─「はっきりしていなかった」こと自体、驚きました。どう見ても落ちていると思っていましたから。

姫野 昔は、カーブが曲がっているかいないかの論争もあったんですよ。今はもう、「本当に曲がっている」と科学で証明されていますけどね。野球は100年も前からあるスポーツですし、これだけ科学が進歩しているので何もかも分っているのだろうと思っていましたが、まだまだ解明されていないこともあるのです。

─他にも、新しい魔球があると聞いたのですが。

姫野 ジャイロボールですね。これまでと違う回転をするボールです。回転軸が投げる方向と一致していて、飛ぶ方向にいつも同じ面を向けて回転するんです。この場合、空気抵抗が非常に小さくなるので、初速と終速の差が少ない、落ちる球になります。縫い目パターンが対称だと落ち方はフォークボール並ですが、直球より速く本塁まで到達する。非対称だと抵抗が大きい分終速は落ちますが、それでも直球並の速さで、対称ジャイロボールよりも大きく落ちます。つまり、正面を向く面を替えるだけで、落ち方やタイミングを変えることができるんです。握り方だけで調整できるので、バッターに見破られることがないのです。

|

|

|

| 投手側から見たジャイロボールの回転 〈「魔球をつくる」(岩波書店)のイラストを参考に作成〉 |

─投げている選手はいるんですか?

姫野 私の見たところ、西武ライオンズの松坂投手が非対称ジャイロボールを投げています。まだ一般に「ジャイロ」という言葉が広まっていないので、解説者は「落ちるスライダー」といっていますが、あれはジャイロです。

─ジャイロにしてもフォークにしても、変化球というのは回転の違いによって生れるということですね。

姫野 その通りです。バックスピンなのか、サイドスピンなのか、はたまたジャイロ回転なのか…。さらに、それが対称パターンか、非対称パターンかによっていろいろな変化球が生れます。そして、回転速度が極端に遅い場合に、予測できない変化球が誕生するというわけです。

─計算機シミュレーションを使えば、他にもいろいろな魔球が作れそうですね。

姫野 バッターに向かってまっすぐ飛んできて、わずか20センチメートル手前で曲がる球というのは作れましたよ。

─あとはどうやってそれを投げるか…。テクニック次第というわけですか?

姫野 ええ。そういう意味では「巨人の星」の「消える魔球」も理論的には可能なんです。

─バッターの目の前で急に落ちて再び浮き上がる、アレですか?

姫野 ただし、ほとんど無回転で時速180キロメートルの球を投げられるテクニックがあればの話ですがね。しかし、高速で投げるには天性の才能と筋力が必要であり、それだけの速度を出すのはまず無理だといわざるを得ません。その点変化球は、テクニックさえ習得すれば投げられます。それに、速い球を投げるよりも予測できない変化球を投げた方が、身体の負担が少ないというメリットもあります。

─それにしても、小さいボールにいろいろ秘密が隠されているんですね。

姫野 私も驚きました(笑)。特に、皮を縫い合せるために偶然できたシームが変化球を作り出したということには、びっくりしましたね。

車、魔球、血液。「流れ」をキーワードに広がる研究

─ところで、現在は血液の流れのご研究をされているそうですが、これまた魔球とはかけ離れていますね。

姫野 そんなこともないですよ。同じ流れですから(笑)。

─でも、医学との連携も必要になりますよね?

姫野 そうですね。その点、理化学研究所というのは、非常に恵まれた環境です。といいますのは、ここは物理、科学、工学、生物学、医科学の五分野が集結している、世界でも珍しい研究所なんです。違う分野の専門家がすぐ近くにいるので、その先生方と協力していろいろな研究ができるわけです。

─なるほど。では、血液の流れの研究とは、具体的にどんなことですか?

姫野 正常な血の流れをシミュレーションで作って、それと比較してどれくらい機能が落ちているか、どこに異常があるか分るようにする研究です。脳の動脈瘤(りゅう)なんかは、将来破裂するかどうかまで予測できます。破裂しないことが分ればそのままにしておいても大丈夫ですから、無意味に手術をして患者に負担をかけなくても済むのです。

また、もう一つ取り組んでいるのは、心疾患の場合に行なうカテーテル手術を練習できるソフトの作成です。

─カテーテルというのは?

姫野 先端にバルーンを付けた細い管のことです。それを足の付け根から動脈に挿入し、狭窄(きょうさく)部でそのバルーンを膨らませて血管を押し広げれば、開胸せずに手術をすることができます。

─それは心臓病の人にはうれしいことですが、難しそうですね。

姫野 はい。この方法はモニターを見ながら作業をするので、慣れていないと難しいのですが、今のところぶっつけ本番でやるしかありません。そこで、シミュレーションソフトを使って練習してもらおうと考えたわけです。これを使えば、MRI等のデータから直接計算して、患者さん一人ひとりに合せた練習ができます。

─車、魔球、血液と、研究の幅はどんどん広がっていきますね。

姫野 そうですね。せっかく理研という恵まれた環境にいるので、横断研究ができるという強みを活かして、人の役に立つ研究をしていきたいと思っています。

─ますますのご活躍を期待しております。本日はありがとうございました。

|

| 『魔球をつくる 究極の変化球を求めて』(岩波書店) |

サイト内検索

サイト内検索