こだわりアカデミー

地上に降り注ぐ素粒子「ミューオン」は、 無限の可能性を秘めています。

素粒子による透視で火山噴火のメカニズムを発見

東京大学地震研究所教授

田中 宏幸 氏

たなか ひろゆき

2004年名古屋大学大学院博士課程短縮修了。04〜06年カリフォルニア大学リバーサイド校博士研究員、06〜08年日本学術振興会特別研究員、08〜10年東京大学地震研究所特任助教、10〜13年同研究所准教授を経て、現職に至る。受賞歴は、10年(一社)日本鉄鋼協会俵論文賞、11年NPO法人日本火山学会論文賞、13年EPS賞〈地球電磁気・地球惑星圏学会、(公社)日本地震学会、火山学会、日本測地学会、日本惑星学会の5学会による〉など。これまでに、火山体10例、断層体2例、耐震構造探査2例の調査実績を持つ。

2013年7月号掲載

世界初の快挙! 火山の透視に成功

──先生は、世界で初めて火山内部の透視に成功されたとうかがっております。2007年、科学雑誌『Nature』や新聞各紙でも取り上げられ、とても大きな反響を呼びました。それにしても、火山の透視とは・・・。一体どのような技術を用いたのですか?

田中 宇宙から地球に飛んでくる宇宙線で、素粒子の一種「ミューオン」を使ったのです。

──ミューオンとは聞き慣れない言葉ですが・・・。

田中 ミューオンというのは、われわれの体はもちろん、岩をも通り抜ける性質を持った素粒子です。透過力が強いのですが、物質の密度が高いところや厚いところは少数の粒子しか通り抜けることができません。逆に、密度が低いところや空洞部分は多くの素粒子が通り抜けられます。従って、ミューオンが飛んできた方向と数を測定すれば、その方向にある物体の密度分布が分かるというわけです。

|

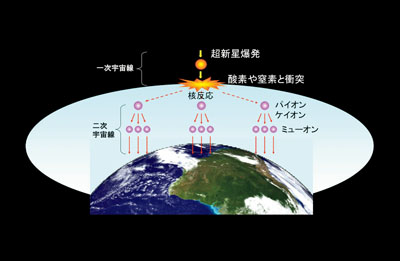

| 宇宙線ミューオンの生成原理。銀河系のはるかかなたで起きた超新星爆発で加速された一次宇宙線が地球大気と反応することで、中間子(パイオン・ケイオン)が生成。中間子はあっという間にミューオンに変わる〈画像提供:田中宏幸氏〉 |

──なるほど。しかし、ミューオンは絶え間なく、あらゆる方向から地上に降り注いでいるのですよね? どうやって方向を定めることができるのでしょう。

田中 確かに、いろいろな方向から飛んでくるのですが、原子核乾板と呼ばれる透視撮影用の特別なフィルムを何層か重ねることによって、全ての層を貫通している飛跡を基に、一つの方向を定めるのです。

──まるで、X線を用いてレントゲン写真を撮るようなものですね。人間の体の中も、昔は見ることができませんでしたが、レントゲンやCTなどの発明により見えないものが見えるようになった。それと同じようなイメージでしょうか。

田中 おっしゃる通りです。ミューオンの透過性を利用して撮影するこの手法を、われわれは「ミュオグラフィ」と呼んでいるのですが、これは火山の中を撮影する一種のレントゲン写真のようなものといえます。

噴火予知、災害防止・・・など、多くの可能性が広がる

──火山の透視により、火山内部のマグマの動きや噴火のメカニズムを新たに発見されたそうですね。これまで、「火山の中にあるマグマの塊が徐々に上昇してくることによって噴火する」といったイメージを持っていたのですが、どうやらそればかりではないようです。

|

| 火山内部の透視法の原理。火山の麓に設置した検出器を用いて、火山を通り抜けてきたミューオンの方向と数を測定する〈画像提供:田中宏幸氏〉 |

田中 はい。観測により、マグマは火山内部で上昇、下降を繰り返し対流していることが分かりました。そのことを見つけるきっかけとなったのが、ミュオグラフィによる透視像だったのです。

──噴火のメカニズム解明や、ひいては噴火予知にもつながる一つの重要な手掛かりがつかめたというわけですね。

|

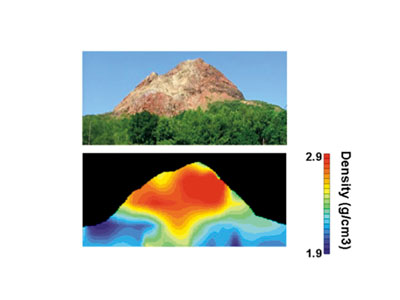

| 昭和新山の透視画像。ミュオグラフィによって平均密度の分布が明らかになった。赤は密度が大きく、青は密度が小さい。中央下に周囲より密度が高い部分があり、そこが火道ではないかと考えられている〈画像提供:田中宏幸氏〉 |

田中 そうなんです。その様子を動画で撮影できれば、マグマが上がってくる様子なども捉えられて、火山の監視などに役立てることもできるのですが・・・。現在は、透視像を1枚得るために10日ほど掛かっていますから、ミュオグラフィにはまだまだ多くの課題があります。

──他にもミュオグラフィから分かったことはあるんですか?

田中 地下断層の透視にも、世界で初めて成功しているんですよ。

雨水は地下に染み込んで、断層破砕帯の隙間を埋めます。すると、そこだけ平均密度が高まるため、ミュオグラフィで断層が浮き彫りに見えるのです。ミュオグラフィは、トレンチ調査(※)や人工地震探査に加え、新たな断層調査の手法としても期待されています。

(※)地面にトレンチ(溝)を掘って行う調査・研究方法。

また、地滑りの原因やトンネル工事の障害になる地下水の位置を調べることで、災害や事故防止に役立てることもできます。

|

──黒部ダム建設の苦闘を描いた映画『黒部の太陽』の中では、脆弱な土壌や冷たい地下水の大量噴出などトンネル貫通までの苦闘が描かれていましたが、前もって分かっていれば、事故を防ぐことができますね。

噴火予知、断層調査の手法、災害防止・・・。ミューオンは、われわれの生活に役立つ素粒子といえます。

地球をのぞいてみたい! 知らないことを明らかに

──ところで、先生の研究テーマは「地球物理学」ですが、そもそもなぜこの分野に興味をお持ちになったのですか?

田中 根底にあるのは、「世界の構造全てが知りたい」という気持ちです。

私は小さいころから、身近にある物体に始まり、地球や宇宙、心理構造に至るまで、その仕組みがどうなっているかを考えるのが好きでした。例えば、「地球が丸い」と聞けば「地球は本当に丸いのか?」「地球を歩いていくと自分の背中にたどり着くのだろうか」などと、とりとめもなく考えてしまうのです。

|

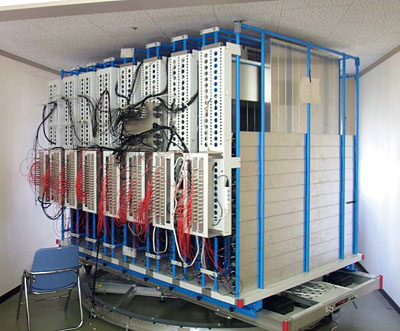

| ミューオン検出器の写真。これを2つ組み合わせて検出器を構成する〈画像提供:田中宏幸氏〉 |

──『分からないことを明らかにしたい』と考えることが癖になっているんですね(笑)。

田中 確かに(笑)。実は今また、新たなプロジェクトに着手しているんです。今度は、ニュートリノを使って地球の中をのぞいてみたいと思っています。

──ニュートリノといえば、ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊博士で有名ですが。地球の中をのぞくとはどういうことですか?

田中 ニュートリノはミューオンに比べて透過性がケタ違いに高く、地球をも通り抜ける素粒子です。つまり、地球を通り抜けてきたニュートリノを観測すれば、その内部構造を捉えることができるのです。すでに南極に基地を構え、米国ウィスコンシン大学と共同で研究を行っています。

──これまた興味深いご研究ですね。そのニュートリノはどうやって捉えるのですか?

田中 南極の氷柱に80本の縦穴を掘って、60個ずつ、合計4,800個の検出器を使って捉えます。小柴博士のニュートリノ観測装置「カミオカンデ」の体積を1とすると、南極のそれは1万くらいなんですよ。

|

| 7層式の最新ミューオン観測装置。売り物としては存在しないが、部品代として計算すると安いもので500万円程度、最新鋭のもので8,000万円程度となる〈画像提供:田中宏幸氏〉 |

──火山の次は地球。何とも壮大なスケールですね。他にもご興味を持たれていることはありますか?

田中 ミュオグラフィで火星の山を観測して、洞窟を見つけたいですね。火星の生命探査が盛んに行われていますが、気温が安定していて外からの放射線ダメージを防ぐことのできる「洞窟」に、生命が存在している可能性があると、私は考えているのです。

NASA(アメリカ航空宇宙局)との共同研究を考えていたのですが、何しろ競争が激しい。2018年の火星探査の研究テーマからは、残念ながら外れてしまいました。でも、分からないことを明らかにしたい性分ですので諦めませんよ(笑)。

──先生の探究心は、これからも果てしなく続きそうですね。新しい発見を楽しみにしています。

本日はありがとうございました。

サイト内検索

サイト内検索