こだわりアカデミー

脳は複雑で高度なシステム 人間の心を脳からアプローチで解明します。

脳は複雑で高度なシステム

ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー

茂木 健一郎 氏

もぎ けんいちろう

もぎ けんいちろう 1962年、東京都生れ、84年、東京大学理学部物理学科卒業、92年、東京大学大学院理学研究科理学専攻博士課程修了、理学博士。理化学研究所国際フロンティア研究システムなどを経て、ケンブリッジ大学生理学研究所研究員、97年よりソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー。脳において感覚を構成する質感「クオリア」を研究。著書に、『脳とクオリア』(97年、日経サイエンス社)、『心を生みだす脳のシステム』(2001年、NHKブックス)、『意識とはなにか』(03年、ちくま新書)、『脳内現象』(04年、NHKブックス)、『脳と仮想』(04年、新潮社)など多数。

2005年4月号掲載

脳科学ブームの中、細分化進む研究テーマ

──先生のご著書である「脳内現象」、「脳と仮想」を拝読させていただきました。『脳科学』という言葉から受ける難しいイメージと違い、とても分りやすく、面白く勉強させていただきました。

本日はいろいろとお伺いしたいと思いますが、まず始めに脳科学の現状について教えていただけますか?

茂木 実は脳科学の研究は、ここ10年、ブームといえる状況です。

毎年アメリカで開催される学会には、3万人もの研究者が集まる盛況ぶりで、私も出席していますが、関心があるテーマしか見られないほど、研究発表も多彩です。

|

| 意識に関する国際会議で、現在もっとも注目される哲学者、チャーマーズ博士と議論 <写真提供:茂木健一郎> |

──具体的には、どのような研究テーマがあるのでしょうか?

|

| オックスフォード大学で、世界的な数学者ペンローズ教授と <写真提供:茂木健一郎> |

研究手法としては、解剖学、実験科学、分子生物学、物理的測定、コンピュータ技術、ロボット技術などに分岐しており、パーツごとに専門的な研究が行なわれています。

──脳の研究って、細分化されているんですね。

茂木 はい。脳は、複雑で高度なシステムですから、細かい研究の積み重ねが大事なんです。また同時に、全体を通した研究アプローチも必要です。

──なるほど。そうした中で先生は、脳の本質的な側面である「記憶」や「意識」「心」を研究テーマに取り上げているわけですね。

そもそも私達が感じている「心」の正体とは、一体何なのでしょう?

茂木 実はまだ分っていません。ただ、私はそれを、「クオリア」という概念で解明しようとしています。例えば赤い花を見たときに、心に「赤い」という概念が、単なる記号ではなく、「りんごのような赤」「つやつやした赤」など、まざまざとした質感を伴って浮かび上がりますね。この質感のことを「クオリア」といいます。

これは、人間の脳が単なる回路ではなく、高度で複雑な機能を持っているからこそ生れてくる感覚なのです。

──私達の脳には、想像以上に複雑なシステムが組み込まれているというわけですね。

茂木 例えば視覚でいうと、網膜から入った情報は、後頭葉にある第一次視覚野を経て頭頂葉や側頭葉に至り、「空間的位置や動き」と「色や形」という処理の、2つのネットワーク経路に分かれて伝えられていきます。

こうして、低次の感覚野から高次の感覚野に向かって、神経細胞を通して情報が伝わっていく中で、私達の心に視覚体験を構成するクオリアが生み出されていくのです。

人間にとって「不確実なもの」は「他人の心」

──ところで、脳科学の研究が進むと、人間の心の正体についても解明される、その日は近いと考えてよろしいのでしょうか?

茂木 それはわれわれ科学者の間でも、まだ難しいと考えられています。

心というのは非常に複雑で、何がどのように作用し、その人に影響を及ぼすのかがほとんど分っていません。

|

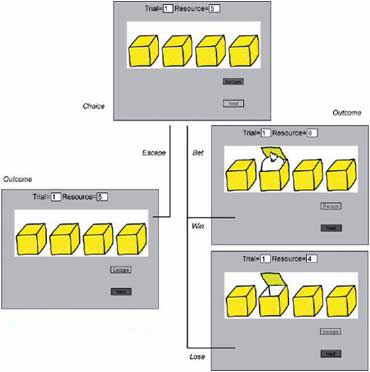

| 不確実性を含むゲームを用いて、神経経済学の研究を行なっている。 <イラスト提供:茂木健一郎> |

人間の心の原型は意識であり、それに基づいて行動が生れます。生物はこれまで、「餌を捕獲する」「外敵から身を守る」など、不確実なものにいかに対処するかで発展してきました。人間も、不確実な世の中に適応するために進化し、そうした中から心の原型ができています。

──それでは、われわれ人間にとって、「不確実なもの」とは一体何なのでしょうか。

|

| 人間は心理的な安全基地があってこそ、始めて積極的な探索ができる <イラスト提供:茂木健一郎> |

茂木 実は、私達が日常生活をする上で最も不確実なものは、「他人の心」です。人間は社会的動物であるがゆえに、特にお互いの心を探り合います。例えば、赤ちゃんにとって、母親が自分の面倒をみてくれるかどうかは不確実です。母親の前で泣くとミルクがもらえるが、時にはもらえないこともある。そこから「他者の存在」を認識するのです。

──人間にとって「他人の心」という不確実なものをどう扱うかは、とても重要ですね。

茂木 これは恋愛や仕事の上での人間関係など、大人になっても同じことです。

相手の気持ちを、最後まで読みきることは決してできませんが、少しでも読まないと社会に適用していけません。

──だから私達はコミュニケーションを取り、相手の気持ちを理解しようとしているのですね。

茂木 その通りです。コミュニケーションは、生物の中でも特に人間が発達した機能です。そして、人間の脳の進化にコミュニケーションは、大きな役割を果たしているのです。

|

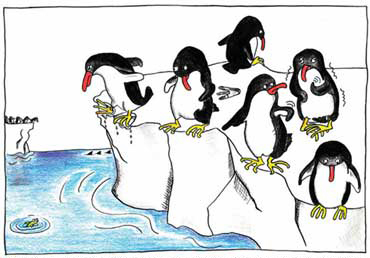

| ペンギンたちが、水の中に飛び込もうとして躊躇する微笑ましい様子を動物園でよく見かける。実はこの行動には、生き延びるための知恵がある。ペンギンたちにとって、海に飛び込む行為は、えさを得るメリットと、天敵に食われてしまうリスクの両方を含む。生き物は、不確定な状況で判断して行動するために、リスクやメリットの見込みを考え、仲間の行動を観察するなど、脳の感情システムが発達してきたと考えられている <イラスト提供:茂木健一郎> |

病気治療、ロボット開発にも・・・

──脳科学の分野では、脳内物質の研究が進んでいると聞きました。

最近では、脳内物質による病気治療法もあるようですね。

茂木 はい、例えばウツ病患者には、「セロトニン」という脳内物質を投与することで効果があります。人間はセロトニンが多いとハッピーになり、少ないとウツになるのです。

──そうすると、人間の心に分子的なアプローチができるわけですね。

茂木 しかし、ウツ病というのは「家庭がうまくいかない」「仕事がつらい」など、一つの単純な理由では解明できない複雑な悩みや原因があるはずです。

脳科学で治療を施しても、悩みの本質的な解決にはなっていないので、難しい問題ですね。

──確かに。人間の悩みは、薬だけでなく、やはり人間同士のコミュニケーションによって解決することも大事ですね。

茂木 私は雑誌の連載をしている関係から、読者の方から悩みや相談を受けることが多いんです。一般の方は切実な悩みや問題を抱えているので、今後それらを脳科学の研究に還元していければと思っています。

現在は、視覚と聴覚の情報の統合や、記憶の研究、12−18か月の幼児の言語発達過程など、脳内各部所のシステムの研究をしています。

そして、脳からどのように心が生れるか探求中です。

こうした脳科学の研究は、困難な病気の克服、コンピュータやロボットの開発にもつながっていくと確信しています。

──脳を知ることは、人間を理解することにつながる、ぜひこれからも脳の謎を解いていただきたいと思います。

本日は多岐にわたるお話ありがとうございました。

|

| 『脳と仮想』(新潮社) |

サイト内検索

サイト内検索