こだわりアカデミー

入れ歯は、身体能力を上げる効果など 計り知れない可能性を持っています。

義歯の健康学

東京医科歯科大学歯学部付属病院長

早川 巌 氏

はやかわ いわお

はやかわ いわお 1941年、東京都生れ。67年、東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業、71年、同大学大学院歯学研究科博士課程修了。同大学歯学部第3歯科補綴学講座助手、同講座講師、同講座助教授などを経て、2001年、同大学大学院医歯学総合研究科摂食機能評価学分野教授、05年、現職。専門分野は歯科補綴学、研究テーマは、義歯床用軟質裏装材の開発、義歯による咬合の回復と身体活動。一般著書は、『歯の健康学(入れ歯と噛むことの大切さ)』(岩波新書)、『高齢者の歯と食事─おいしく食事をするために』(第一出版)。

2006年2月号掲載

日本の職人芸「木製入れ歯」

──先生は、補綴(入れ歯)研究・臨床の第一人者だと伺っております。

研究成果をまとめられて米国で出版された著書は、ロシア、イタリア、中国、韓国など、世界中で翻訳されているそうですね。

早川 いやいや。この分野は教科書が少ないですからね。それに地味な分野ですから…。

──そんな、とんでもないです。私は入れ歯が、現代の高齢社会になくてはならない、とても重要な物だと思っています。

ところで、今はわれわれにとって当り前のような「入れ歯」ですが、そもそも入れ歯はいつ頃からあるのでしょうか?

早川 人工の歯の起源は古代エジプト時代にさかのぼるといわれています。

──ずいぶん古くからあったのですね。人工の歯とおっしゃいましたが、どのような物だったんですか?

早川 動物の牙や骨、ろう石、貝などから作られていました。それを糸や針金で固定して使っていたようです。このような人工の歯は、18世紀後半に、現在のような瀬戸物の歯が実用化されるまで使われていましたが、当時は「歯の治療」といえば「抜く」ことであり、入れ歯も「噛む」ためのものではなく、主に外観の回復ということで、前歯に限られていたようです。

早川 18世紀にヨーロッパで、口の中の型取りと石膏模型の製作技術が発明されてから、精巧な入れ歯が作られるようになりました。

──意外と最近なんですね。昔の人は、歯ではさぞ苦労したのでしょうね。

早川 ところが、驚くことに、日本ではすでにそれより数百年も前に、噛む機能を持った総入れ歯が実用化されていたようです。しかも木製なんです。

──それは驚きです。

早川 これは、世界初の「噛める総入れ歯」であり、ツゲの木を加工して作られていました。

──よく櫛などで使われるあのツゲの木ですか?

早川 はい。ツゲは木質が硬く粘り強いので、こうした細工に適しているようです。

──木製の歯をどうやって口の中に固定させたのでしょうか?

早川 まず、蜂の巣から採取した蜜ろうで、口の中の型を取ります。その型を真似て、ツゲの木を削り、アゴに吸い付くよう、はめ込むのです。

──硬い木を彫刻し、アゴの粘膜にピッタリと合う入れ歯を作るのは、かなり高度な手仕事ですよね。

早川 そうですね。熟練を要する作業です。日本に現存する最古の入れ歯として、16世紀のものが残っていますが、当時、仏像などの精巧な木彫りを得意とした仏師が作ったものではないかといわれています。

その後、江戸時代になると、入れ歯師が活躍し、一般の人にも総入れ歯が普及していきました。

──庶民まで普及していたとは、ある意味、すばらしい文化ですね。

機能性、快適性、見た目、耐久性がポイント

──ところで先生、入れ歯を作る上で、最も重要なことは何ですか?

早川 機能性、快適性、見た目、耐久性です。

──「機能性」とは?

早川 よく噛めて、話しやすいということです。歯がなくなる以前の状態に近い噛み合せを実現するために、私は、歯が本来あった場所に入れ歯の歯を並べるようにしています。歯があった時の機能がスムーズに引き継がれるし、入れ歯を使う人も慣れやすいことになります。

──「快適性」とは?

早川 チョコレートを食べるときなど、舌の上に乗せただけでは美味しくはありません。それを上アゴに押し付けることで、なめらかな感触や温度を感じて、美味しさを味わうことができます。この口の粘膜の皮膚感覚は、物を味わうときに大変重要です。

しかし、総入れ歯をされている方ならお分りかと思いますが、入れ歯をした時、上アゴは全体が覆われていますよね。そこで、入れ歯の上アゴの粘膜に接する部分を薄くするとか、なくすことで、味覚が保たれ、入れ歯の快適性を実現できます。

──それでは、「見た目」とは?

早川 若々しさを再現することです。

|

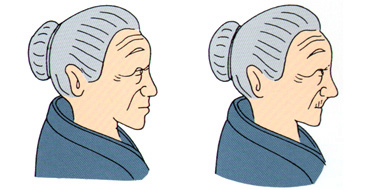

| (左)自分の歯にあった位置に並べることで若さを再現することが大切 (右)入れ歯を目立たせないように前歯を内側に並べると、唇の支えが不十分となり、口の周りにシワができ、老いが強調されてしまう。<資料提供:早川巌氏> |

歯が抜けると、口の周りにシワが寄ったり、老け顔になってしまいます。

入れ歯を入れて、それをカバーすることになりますが、入れ歯で顔が変ってしまうということがあります。前歯の歯並びを自分の歯のあった時と同じようにすることが、「見た目」を若々しく保つ上で重要なことなのです。

──では、「耐久性」についてはどうですか?

早川 入れ歯を支えている歯ぐきは、少しずつ痩せてくるので、ぴったりしていた入れ歯でも、やがてゆるんで外れやすくなります。定期検診を受けて、合なくなってきた部分を微調整してもらうことで、入れ歯の寿命を延ばすことができますし、歯ぐきの痩せることを最小限に食い止めることにもなります。

入れ歯で体のバランスが良くなる?!

──先生のご研究についてお聞かせください。

早川 入れ歯と身体活動の関係について研究しております。

──例えば、どんなことでしょう?

早川 新しい入れ歯で噛み合せを正しく修整すると、今まで手放せなかった杖や膝のサポーターがいらなくなったり、歩くリズムが良くなりスピードも速くなることが分りました。

|

| 入れ歯で噛み合わせを修整すると、体のバランスが良くなり、歩幅は広く、スピードも速く、歩行がスムーズになる <資料提供:早川巌氏> |

──入れ歯を入れることで体のバランスが良くなるのですね。

早川 どのようなメカニズムで関与しているのかは、まだ解明されていませんが、身体機能に及ぼす影響は計り知れません。

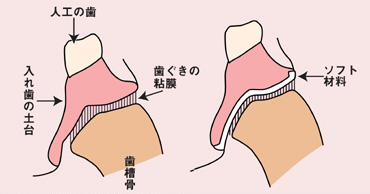

また、ソフトな入れ歯の開発研究をしています。歯ぐきが痩せてくると、その上の粘膜も薄くなってくるので、粘膜のクッション作用がなくなってしまいます。つまり、入れ歯の下に敷いている座布団がなくなりますので、通常の入れ歯では痛くて物が噛めません。そんな場合は、入れ歯の内側を軟らかい材料で裏打ちする必要があります。この入れ歯の座布団の材料開発をしています。

|

| (左)歯ぐきの粘膜は座布団の役割をしている。 (右)粘膜が薄くなったら、入れ歯の裏にソフト材料を貼ることで、クッション効果を与えて歯ぐきの負担を軽減する。 <資料提供:早川巌氏> |

ちょっと面白いものでは、最近、製菓会社と共同研究で、簡単に咀嚼能力の判定ができるガムを開発しました。

──どのような方法で判定するのですか?

早川 噛む前は、黄緑色をしていて、自分の歯の方は2分、入れ歯の方は3分程度噛むと、咀嚼能力の程度に従って白、ピンク、赤色と変化します。パッケージに記載されているカラースケールを用いて、咀嚼能力が判定できるというものです。

よく噛めないと、赤色に到着しないで途中の色で止まってしまうので、自分の入れ歯の状態が一目で分り、歯科医院へ行くタイミングをつかむ目安になると思います。

|

| 製菓会社と共同開発した「咀嚼力判定ガム」。しっかりと噛むことができれば、黄緑色から赤色に変色する。パッケージに記載されているカラースケールと比較し、咀嚼能力を判定する<資料提供:早川巌氏> |

──入れ歯の重要性もさることながら、すばらしいご研究の数々に驚きました。最後に読者の方々に何かメッセージがあれば…。

早川 食べられればそれで良かった入れ歯が、昨今では、脳の働きを良くして認知症を防ぐ、体の動きをスムーズにする、さらには生活のリズムにつながると考えられています。決してあきらめないで、噛める入れ歯を入れてください。入れ歯一つで生活が変る、人生が変るわけですから…。

──ありがとうございました。

サイト内検索

サイト内検索