こだわりアカデミー

一つひとつの星を徹底的に調べる「銀河考古学」で、 宇宙の成り立ちまでもが分るのです。

すばる望遠鏡でのぞく銀河の歴史

国立天文台・総合研究大学院大学教授

有本 信雄 氏

ありもと のぶお

1951年新潟県生れ。80年東北大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。パリ天文台(仏)、ハイデルベルク大学(独)、ダーラム大学(英)と足掛け10年にわたるヨーロッパでの研究生活を送った後、92年より東京大学大学院理学系研究科助教授を経て、2001年より現職。銀河の形成と進化について、ハワイのすばる望遠鏡を用いて幅広く研究している。また、宇宙における物質とエネルギー循環という視点から、星の進化や銀河の進化を考察。最近では「銀河考古学」と称して、銀河系周辺のさまざまな銀河から星を特定し、それらの星の生成史を調べている。その他、小学生などに対し天文学の普及活動を実施。主な著書に『球状星団』(82年地人書館)、『この宇宙に地球と似た星はあるのだろうか』(02年サンマーク出版)など。

2009年8月号掲載

天の川銀河の中に2000億個の星が存在

──今年は、ガリレオが望遠鏡で初めて天体を観測してからちょうど400年ということで、「世界天文年」に制定されています。また、先生が天体観測に使用されているハワイの「すばる望遠鏡」も、稼働から10年を迎えており、天文に関して世界中が沸き立っています。

先生は天文学者で、「銀河考古学」がご専門だと伺っております。聞きなれませんが、不思議と記憶に残る言葉ですね。

今回は、その銀河考古学についてお聞きします。銀河というと、天の川銀河を思い起こしますが・・・。

有本 もちろん天の川も銀河の一つです。私達のいる太陽系が天の川銀河に属していることもご存じでしょう。天の川銀河の中には、太陽系以外にも約2000億個もの星が存在しています。

さらに天の川銀河の近くには、アンドロメダ銀河やさんかく座星雲と呼ばれる渦状銀河M33などがあり、その先にも、知られているだけで約2000億個の銀河が存在します。2000億個の銀河の一つひとつに、2000億個の星が存在するわけです。

──まさに“天文学的”といえますね。先生は特に「さんかく座星雲」を研究対象にされていますが、多くの銀河の中から、なぜさんかく座星雲を選ばれたのですか?

|

|

| すばる望遠鏡により撮影された「さんかく座星雲」の全体像(写真上)と、その一部をクローズアップしたもの(写真右下)。天の川銀河から、約250万光年の距離に位置する。2001年から撮影を開始し、このたびの世界天文年を記念して画像データが公開された |

有本 さんかく座星雲は、アンドロメダ銀河のすぐ近くにある銀河です。星の数が200億個程度なので、規模がそれほど大きくありません。さらに天の川銀河のほぼ真上に位置し、銀河全体が水平ではなく正面を向いているため、中にどのような星があるかがとても見えやすいのです。

──なぜ一番近い天の川銀河を研究対象にされないんですか?

有本 森の中にいては森全体を見ることができないのと同じで、天の川銀河では、私達がその銀河の中に埋もれてしまっているため、銀河全体を把握することができません。ちなみにアンドロメダ銀河の場合は、規模があまりにも大きすぎるため研究対象に向かないのです。

──なるほど、他の銀河と比べて、さんかく座星雲は観測にうってつけだったわけですね。

星の年齢や元素から銀河の成長過程が判明

──具体的にはどのような研究をされているのですか?

有本 銀河というのはたくさんの星の集まりですから、まずは一つひとつの星を特定することから始まります。銀河には古いものから新しいものまで、さまざまな種類の星が混在していますので、どのような星がどこにあるのかを調べることからスタートします。

化石を掘り出し年代等を特定することで、遺跡全体を研究する「考古学」と、まさに同じ作業なんです。

──何千億ある星を、一つひとつ徹底的に調べ上げていく・・・。ちょっと気が遠くなりそうです。

ところで、さんかく座星雲をすばる望遠鏡でのぞくと、他の銀河の星も一緒に見えてしまいます。どのようにしてさんかく座星雲の星だけを特定しているのですか?

有本 星の明るさと大きさだけ見れば、だいたいの距離は分ります。明るくて大きく見える星は手前にあるな・・・と。距離が分れば、その星がどの銀河に属しているのか判別できます。

さらに「星の色等級図」というものがあって、その分類表を見れば、星の色や明るさから年齢や元素の量までもが分るんですよ。

|

──なるほど。では、そのように星を分類していくことで、何が読み取れるのでしょう。

有本 ご存じのように星は不変なものではありません。太陽も約50億年後には消滅するといわれているように、一つひとつの星にも一生があります。星は消滅するとガスや塵になり、それがまた新しい星を生む。星の年齢や元素を調べて分類することで、星の誕生や消滅が銀河の中のどの位置でどのように起こったのかが分り、銀河の成長過程が地層のように表れていくのです。

──銀河を構成する星が、それぞれどのような歴史を持っているのか。それを調べるのが「銀河考古学」というわけですね。

有本 さらにいえば、一つひとつの銀河が集まって宇宙になるわけですから、銀河考古学は、宇宙そのものの考古学にもなるんですよ。

4000本ものファイバーを持つ観測装置の開発を検討

──今年の1月には、すばる望遠鏡により撮影されたさんかく座星雲の画像データが公開されたそうですね。

有本 はい。縦6万光年×横9万光年という大きさの画像で、8回に分けて撮影しました。さんかく座星雲について、これだけの広さをこれだけ精密に撮影したものは他にありません。

さらに最近では、この規模を一度に撮影できるカメラが開発されました。また、4000本ものファイバーが、一つひとつの星に当るようにした観測装置の開発も検討中で、この装置を使うと、同時に4000個の星のデータを取得することができます。

一晩に4回撮影すれば、1万6000個もの星のサンプルが入手できることになります。

──それは素晴らしい! しかし4000本ものファイバーが、一つひとつの星をちゃんと撮影できるものでしょうか。

有本 星にはすべて座標がありますので、コンピュータにそれぞれの星の座標を入力すれば、その星にきちんと焦点が当るようになっているのです。

そして、実はこの技術はすばる望遠鏡だからこそできること。非常に強固なつくりになっていますから、このような大仕掛けな機材を搭載してもびくともしません。今でこそ、すばる望遠鏡は他の国から称賛されていますが、つくった当時は「こんなに頑丈につくらなくても」と笑われたんですよ(笑)。

|

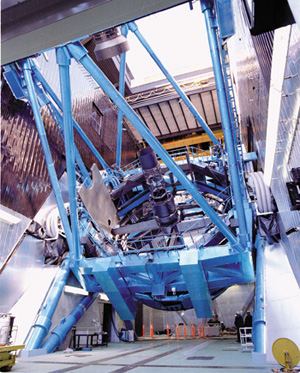

| ハワイ島の高峰・マウナケア山頂に所在するすばる望遠鏡(写真左下)。望遠鏡の口径は8.2mにもおよび、単一の鏡としては世界最大級の大きさを誇る。風通しの良いドームにより空気の乱れを抑えたほか、頑丈な構造とリニアモーター駆動により、解像度の高い撮影を実現した〈写真提供:国立天文台〉 ※すばる望遠鏡のウェブサイト |

──まさに日本の機械技術の面目躍如といったところですね。

ちょうど夏休みが始まる時期ですから、子ども達にもこうした画像を見てもらうことで、天体や宇宙への注目が高まるといいですね。

有本 宇宙を知ると、地球がいかに素晴らしい星なのかが分りますしね。

──本日はありがとうございました。

|

| 『わかる! 宇宙と生命の不思議』(PHP研究所) |

サイト内検索

サイト内検索