こだわりアカデミー

骨は生きており、歴史のひとコマを伝えてくれる 語り部なんです。

「骨」は語る−日本人の起源と進化

東京大学名誉教授

鈴木 尚 氏

すずき ひさし

1912年埼玉県生れ。36年東京帝国大学医学部卒業後、同大学解剖学教室において解剖学・人類学を専攻。43年東京大学 理学部人類学教室に転じ、同大学教授、国立科学博物館人類研究部長、成城大学教授、日本人類学会会長等を経て、東京 大学名誉教授に。医学博士。73年には紫綬褒章を、83年には勲二等瑞宝章を受賞。著書は『骨は語る徳川将軍・大名家 の人びと』(85年、東京大学出版会)、『骨(改訂新版)』(96年、学生社)、『骨が語る日本史』(98年、学生社−写真下−) など多数。

1999年1月号掲載

昔の人の顔は、庶民型と貴族型があった

──名札には、他に何か書かれていなかったんですか。

鈴木 書いてありませんでした。しかし、各々の骨を丹念に調べたら、23人のうち一人が梅毒に感染した形跡があったんです。梅毒は骨を溶かすので、見て分かります。

いつ梅毒が日本に入ってきたかを調べると、初めて京都で大流行したのが1512年で、その一年後に江戸に入ってきていますから、室町時代以降の骨ということが分かりました。

──それだけでは、はっきりした年代が分かりませんね。

鈴木 それが偶然分かったんです。

当時、東京ではビルの建設や地下鉄工事が盛んで、地面を掘るとしばしば骨が出てきました。私は、警察科学研究所ができるまで警察から骨の鑑定を頼まれており、骨が出ると鑑識から連絡があってすぐに駆けつけていたんです。日比谷公園の近くの産業会館や朝日生命のビルも同様で、たくさん骨が出てきました。それと一緒に石塔や墓石が出て、年号がずばり書いてある。一番古いもので1356年、新しいもので1505年でした。これらの骨を調べたら、あの鍛冶橋から出てきた骨と形質がまったく同じだったんです。

──では、鍛冶橋の骨はまさしく室町時代の日本人とはっきりいえますね。

鈴木 そうなんです。こうして室町時代の日本人は、現代の日本人と形質が違うことがはっきりしました。

その後、各時代別に骨を集めたところ、鎌倉時代は奈良時代と室町時代の中間的な顔、室町時代は鎌倉時代と江戸時代の…というように、少しずつ変ってきたことが分かったんです。

──どういう理由で、どんなふうに変化してきたんですか。

|

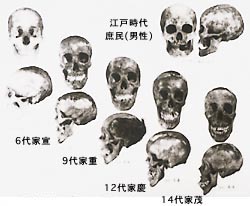

| 歴代徳川将軍と江戸時代庶民の頭骨。 庶民と貴族では著しい違いが認められる |

鈴木 第一に生活環境、特に食事の変化と妻の選択という遺伝的な理由が考えられます。例えば徳川将軍一族を見ると、それが顕著です。昔、公卿、大名など身分の高い人の顔は面長の貴族型で、当時の庶民の丸顔とはまったく違っていました。徳川家も例外ではありませんが、これは一朝一夕にでき上がったものではありません。初代家康はまさに庶民型と推測され、それは普段固いものを食べており、よく咀嚼をするため顎が発達していたからです。その後の将軍になってから軟かいものばかり食べるようになり、さらに正室や側室に、当時美人とされた面長の女性を迎え入れたため、代を重ねるごとに顔が貴族化していくんです。

そういうことから、この変化は一つの進化ともいえます。だから私はこれを「小進化」と呼んでいます。

──当時は、混血説が定説だったわけで、この「小進化説」に対する学会の反応はいかがでしたか?

鈴木 初めてこのことを発表した時は、一時間吊し上げられました(笑)。

──新しいことをいい出すのは、天動説、地動説ではないけれど大変ですね。

|

| 鈴木氏の著書『骨が語る日本史』(學生社)。伊達政宗の独眼竜の謎、徳川将軍たちはなぜ面長になったか?など、骨の研究から日本史の真相を解きあかしている。 |

※鈴木 尚先生は、2004年10月1日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索