こだわりアカデミー

化石は『出たとこ勝負』。 各地の面白い化石を見つけ出し 古植物の情報をたくさん引き出したいですね。

恐竜時代の植物−化石でたどる植物進化

中央大学理工学部教授

西田 治文 氏

にしだ はるふみ

1954年千葉県生れ。79年千葉大学大学院修了後、83年京都大学で理学博士。84年より国際武道大学体育学部助手、92年同大学助教授に。95年から97年まで東京大学大学院助教授を併任後、97年中央大学理工学部教授に。90年には「北海道の後期白亜紀植物化石の形態と類縁に関する研究」で、日本植物学会奨励賞受賞。著書に『植物のたどってきた道』(98年、日本放送出版協会)、共著に『植物の多様性と系統』(97年、裳華房)、『温暖に追われる生き物たち』(97年、築地書館)などがある。

1999年2月号掲載

『当れば面白い』賭博性が化石探しのロマン

──古植物学は、すべて化石をもとに推理と物的証拠で確立していく、いわば化石ありきの学問ですね。

しかし、化石は掘ればすぐ出てくるものでもないですから、相当大変な作業でしょう。

西田 確かに大変です。まず化石を探すには、地質調査が頼りなんです。地質調査というのは、資源探査のために世界中の地質調査をする1つのビジネスでもあります。化石は、資源を探す重要な手掛かりですので、どこで何が出たかなど、きちんと記録してあります。そういうところから情報が入ってきて、現地に駆けつけるんです。

余談ですが、実はこの前、オーストラリアで2億5000万年前の植物の化石が出たというので、文部省から科学研究費をもらって調査に行ったんです。が、なかなか見つからない。地元の地質学者と一緒に行ったんですが、道が変ったとか、景色が違うとかいうんです。それもそのはずで、発見してから20年も経っているというのですから(笑)。結局、滞在期限の切れる直前にやっと見つかり、一時帰国した後、再調査に行ったということがありました。

──オーストラリアに限らず、化石の産地みたいなものはあるんですか。

西田 素材によって違いますが、日本では北海道が有名で、私もよく北海道のものを研究しています。そこでは、地元のアマチュア化石採集家の方が協力してくれます。北海道はアンモナイトがよく取れるので、皆さんはそれが目的なんですが、奇特な方がついでに植物の化石も採集して保管していてくれます。普通、植物は捨てられてしまうんですが、私は行った時、それを拾ってくるんです(笑)。

──貴重なものが見つかった時は、喜びもひとしおでしょうね。

西田 そうですね。博打と似たようなところがあり、当れば面白いという賭博性が化石探しのロマンなんです。

|

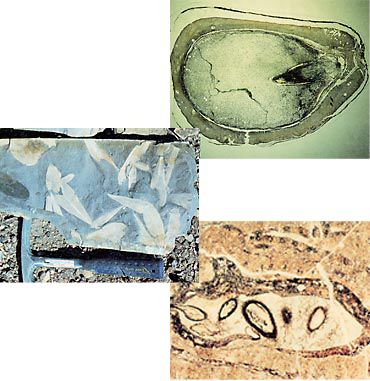

| 北海道で見つかった1億4千万年くらい前の化石、通称『ナス』の横断面。裸子植物の種子ということまで分っているが、どんな植物のものなのか明らかになっていない(上) |

これからも夢を与え、人間の知識欲に応える研究を

──ところで、これからのご研究のテーマなどお聞かせください。

西田 化石は出たとこ勝負なところがありますから、1つのテーマを立て、それに関する化石を掘り当てるのは難しいことです。ですから、北海道をはじめ各地から面白い化石を見つけ出し、植物学的にどこまで生きた状態を再現できるか、また、形だけでなく、動物や気候との関係はどうか、などの情報をたくさん引き出したいですね。

──それらの関係を考えると、地球全体の進化史は植物抜きでは考えられませんね。しかし、古代生物というと恐竜ばかり取り上げられ、植物は隅っこに追いやられているような気がするんですが。

西田 確かに、研究者は多いとはいえません。やはり恐竜などは動くものだし、視覚的にも楽しさを与えてくれます。そして人間と同じ脊椎動物ですから身近に感じ、注目されるんでしょうね。かくいう私も、子供の頃は恐竜に興味を持っていましたから。

──しかし日本では、昔から薬として植物を利用していたこともあるわけで、植物の研究はもっと注目されてもいいと思うんですが。

西田 この研究は植物を薬と捉える学問と違って、半分道楽のようなものです。なぜなら、世間に役に立つか立たないかという判断からすると、あまり役に立たないのです。しかし私の研究は、われわれ人間に夢を与えたり、知的欲求に応えるという点で、重要なことだと思っています。

半面、時には不必要な研究と捉える人もいます。それをやるには、ある程度、国も豊かでなければいけません。そういう意味から、この研究には「やらせてもらっている」という意識を持っています。

──知識欲を持っているというのは、人間が他の生き物と根本的に違うところですから、そういう人の知識の欲求に応える仕事ができるのは、本当にうらやましい限りです。ますますこれからも、新しい事実を発見してください。

本日はありがとうございました。

|

サイト内検索

サイト内検索