こだわりアカデミー

氷河に生きる昆虫がいる! それに端を発した研究は、今や地球環境問題にも 寄与しています。

氷河に棲む生き物たち

東京工業大学大学院生命理工学研究科助教授

幸島 司郎 氏

こうしま しろう

こうしま しろう 1955年、愛知県生れ。京都大学入学後、山岳部に入部。山登りに精を出し過ぎたためか、大学6年、大学院5年の長い学生生活を送り、85年、同大学大学院理学研究科博士課程満期退学。日本学術振興会奨励研究員、同特別研究員、京都大学研修員などを経て、90年より現職。35歳まで無職、と異色の経歴を持つ。理学博士。氷河ボーリングで掘り出したアイスコア中の生物の痕跡をもとに、過去の気候や環境を復元する研究も進めている。

2003年1月号掲載

世界初、氷河で新種の昆虫を発見!

──先生は、日本の雪の世界に住む昆虫を研究されてから、氷河の世界にも昆虫が生息しているはずだ! と確信されたそうですね。

幸島 「昆虫は寒い所では生きられない」というのが誤った固定観念であることが分ってから、いつかヒマラヤの氷河に昆虫採集に出掛けてみたいと思っていました。

幸運にも1982年に、ヒマラヤの氷河でのボーリング調査に参加することになったのです。

──昆虫の研究をされている先生がボーリング調査ですか!−

幸島 ええ(笑)。氷河の万年雪を掘り出し、そこに含まれる化学成分を分析して、過去の気候や環境を調べるのです。どうしてもヒマラヤに行ってみたかった私は、土木作業担当のアルバイトとして参加したんです(笑)。それでその時に、とうとう見付けてしまったのです!

──氷河に住む昆虫…。

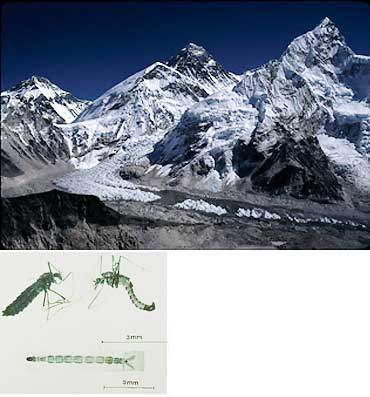

幸島 はい。その虫は体長は3ミリ程度で、黒っぽい色をしていました。一応、羽も持っているのですが、小さく退化してしまっていて飛ぶにはまったく役に立たない。ですからセッケイカワゲラ同様、歩き回り、雪や氷の間に潜り込んだりしながら生活していました。

──それが、学名に発見者である先生のお名前が付いている「Diamesa kohshimai」ですか?

|

| (左下)ヒョウガユスリカ。 |

幸島 ええ。恥ずかしいので私は「ヒョウガユスリカ」と呼んでいますが(笑)。

昆虫は変温動物なのに、ヒョウガユスリカは零下16度でも活動することができます。これは昆虫が活動する最低温度の世界新記録なんです(笑)。ちなみに、幼虫も見付けることができたんですよ。

──それは大発見でしたね。ところで、セッケイカワゲラは幼虫期を落ち葉など餌が豊富な場所で過ごすということですが、氷河ではそうもいきません。とすると、ヒョウガユスリカは何を食べて成長するのですか?

幸島 解剖して消化管の中身を調べたところ、直径1ミリくらいの泥の塊のようなものが出てきました。保存をしようとアルコールに漬けてみたら、なんと液体が緑色に変っていくではありませんか!

早速、表面を見てみると、糸状の藍藻がぎっしり生えており、雪氷藻類とバクテリアと有機物が固まった微生物複合体であることが判明しました。氷河の世界では、光合成生産などできるわけがないと信じられてきましたが、これも誤った固定観念だったわけです。

──氷河に植物とは、またもや信じがたい事実ですが…。

|

| 糸状藍藻が鉱物粒子を取り込みながら成長するクリオコナイト粒 |

幸島 驚くのはまだ早いですよ(笑)。その微生物複合体は、クリオコナイト粒といって、実は、ヒョウガユスリカの幼虫だけでなく、やはり氷河に生息しているトビムシやミジンコの餌でもあるのです。南米のパタゴニア氷原では、微生物を餌とするトビムシ、そしてそのトビムシを餌とする羽のないカワゲラなども見付けることができました。氷河にもこうした食物連鎖があったんです!

──氷河の世界で生態系の存在を証明されたとは、素晴らしい偉業を成し遂げられましたね。

ところで微生物や幼虫たちは、まさか成虫同様、氷上で生活しているわけではありませんよね?

幸島 氷河にある、小さな水たまりで生活しています。それはクリオコナイトホールといって、クリオコナイト粒が太陽光を吸収したためにできる円柱状の縦穴なんです。大きさは直径数センチから30センチ程度、深さも同様です。そここそが氷河生物にとって大変重要で、藻類や小動物たちの住処となっているのです。

実は、極地や高山のような寒冷な世界では、岩場や土の中よりも、雪や氷の中の方がよっぽど暖かく暮らしやすいのです。しかし、極寒で生物を調べようというほとんどの人が、肝心の雪や氷には目も向けません。だから、私が世界初の栄誉に輝けたわけです(笑)。

サイト内検索

サイト内検索