こだわりアカデミー

昆虫の脳は、神経細胞わずか100万個の「微小脳」。 しかし、驚異的な学習・記憶力があるんです。

驚異的な学習・記憶力がある昆虫の脳に迫る

東北大学大学院准教授

水波 誠 氏

みずなみ まこと

1957年福岡県生れ。80年九州大学理学部卒業、82年同大大学院理学研究科修士課程修了。84年九州大学理学部助手、93年北海道大学電子科学研究所助教授を経て、2001年より現職。小型・軽量の体での生活に適合した情報処理システムである昆虫の脳を「微小脳」という概念で捉えることを提唱。昆虫の高度な行動につながる脳機構に着目し、その設計原理の解明と、ヒトを含めた脊椎動物の脳にも適用できる「脳の共通原理」の発見や、「脳の多様性と進化」の解明をめざしている。著書(ともに共著)に『もうひとつの脳』(培風館)、『行動生物学』(朝倉書店)、『脳から心へ』(岩波書店)、『昆虫の脳を探る』など、多数。

※なお、水波先生は09年4月に北海道大学教授に就任されました

2009年3月号掲載

水波 もともと私は昆虫が好きでこの道に入ったのですが、昆虫が生きていくうえで重要な感覚である視覚について、学生時代からかれこれ10年間程、研究していました。動物にとっての視覚とは、捕食者やエサ、交尾の相手を発見するための重要な感覚ですからね。

そして、研究を重ねているうちに、「外部から入った刺激が、どうして視覚だと認識できるのか、また、視覚として得た情報がどのように信号化され、運動や行動となるのか」という、設計原理、動作原理がどうしても気に掛かるようになったのです。

──つまり、「高度な情報処理をする『脳』が存在するのでは」と?

水波 その通りです。

ちょうどその頃、インドで開催されたある学会で、アリゾナ大学のニック・J・ストラスフェルド教授に出会ったのです。

ストラスフェルド教授は昆虫の神経解剖学の第一人者で、ビジュアル的にも美しい著書『Atlas of an insect Brain』(昆虫脳のアトラス)で有名です。彼は、ハエの脳について、解剖学のみならず電気生理学的見地からも検証を重ね、行動のメカニズムについて探っていました。

そこで互いに研究テーマや今後の研究課題などを話し合ったところ意気投合し、一緒に研究しようということになって、私はアメリカに渡ったのです。

──お二人でどのようなご研究を?

水波 昆虫が場所を記憶するのに、脳のどの領域が関わっているのか、ワモンゴキブリを使って実験を重ねました。

具体的にはワモンゴキブリの脳のさまざまな領域を手術で破壊し、脳のどの領域が破壊されると場所の記憶に障害が起こるかを調べたのです。

その結果、ワモンゴキブリには、景色を記憶する能力があり、その記憶をもとに行動をしていること、また、場所記憶には脳の前中央部にある対になったキノコ体が関与していることが明らかになりました。

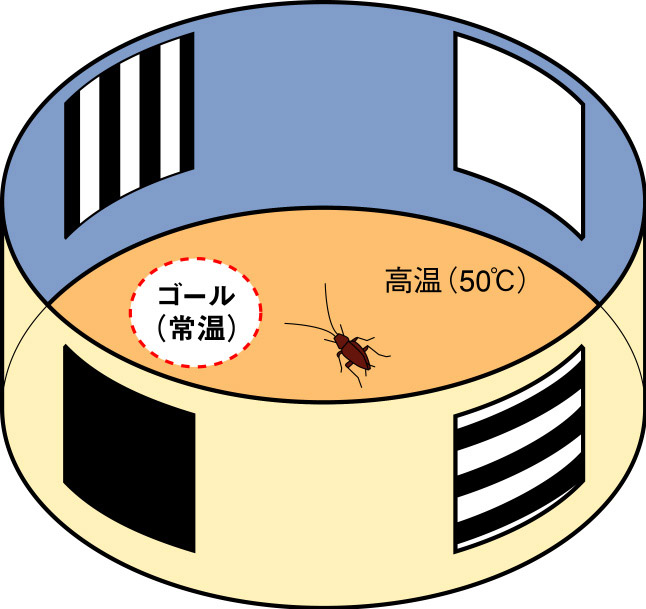

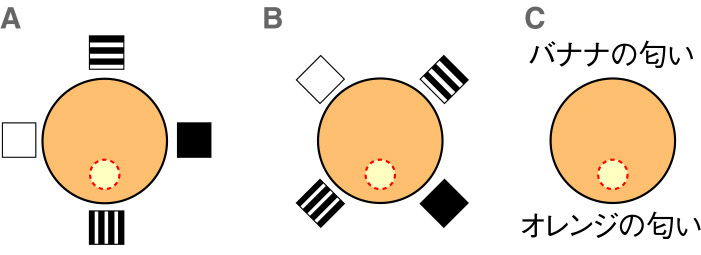

■ゴキブリの場所(景色)学習実験装置

|

|

| 水波氏がストラスフェルド教授のもとで、場所(景色)の記憶に昆虫の脳のどの領域が関与しているか、定住性の高い、ワモンゴキブリを用いて行なった実験。 床を50℃に加温した円形の広場の一部に、常温の床(ゴール)を設け、広場のまわりの壁には視覚的なパターンを配した。ゴキブリを広場に入れると、高温から逃れようとして壁のまわりを走りまわるが、偶然、常温のゴールに入ると、以後、ゴールにとどまる。 この試行を5分間隔で数回繰り返すと、ゴキブリは次第に短い時間でゴールに到達できるようになった。 Aの実験では、縦縞の前にゴールを置き、Bでは縦縞と黒の模様の間にゴールを置いた。どちらの場合もゴキブリは次第に短い時間でゴールに到達するようになった。 しかし、壁の模様とゴールの位置関係を変えると、ゴキブリがゴールに到達する時間が長くなった。 さらにCのようにオレンジとバナナの匂いを壁に塗ったところ、壁の匂いをゴール到達のための手掛かりとして用いることもできた。 一方、壁に何の手掛かりもないと、試行を10回行なっても、ゴール到達時間は減少しなかった。 なお、実験中、フェロモンなどの匂いの手がかりを残せないよう、床は頻繁に交換、もしくは回転させた〈出典:水波 誠氏『昆虫−驚異の微小脳』〉 |

匂いで食べ物の姿を連想するゴキブリ

──つまりキノコ体は、人間にとっての大脳皮質のようなものなのでしょうか。大脳皮質は人間の知覚や思考、記憶などを司るとされている部位ですよね?

水波 ええ、そのような役割があるのではないかと推測しています。

──ほかにはどのような実験を?

|

| 『昆虫―驚異の微小脳』 |

2009年4月より北海道大学教授に就任

サイト内検索

サイト内検索