こだわりアカデミー

昆虫の脳は、神経細胞わずか100万個の「微小脳」。 しかし、驚異的な学習・記憶力があるんです。

驚異的な学習・記憶力がある昆虫の脳に迫る

東北大学大学院准教授

水波 誠 氏

みずなみ まこと

1957年福岡県生れ。80年九州大学理学部卒業、82年同大大学院理学研究科修士課程修了。84年九州大学理学部助手、93年北海道大学電子科学研究所助教授を経て、2001年より現職。小型・軽量の体での生活に適合した情報処理システムである昆虫の脳を「微小脳」という概念で捉えることを提唱。昆虫の高度な行動につながる脳機構に着目し、その設計原理の解明と、ヒトを含めた脊椎動物の脳にも適用できる「脳の共通原理」の発見や、「脳の多様性と進化」の解明をめざしている。著書(ともに共著)に『もうひとつの脳』(培風館)、『行動生物学』(朝倉書店)、『脳から心へ』(岩波書店)、『昆虫の脳を探る』など、多数。

※なお、水波先生は09年4月に北海道大学教授に就任されました

2009年3月号掲載

水波 私が日本に帰ってきてから行なった実験ですが、キノコ体は匂いの学習にも関与していることが分りました。

「パブロフの犬」のように、ゴキブリに匂いと砂糖水の古典的条件付けをすると、ゴキブリは匂いを学習するのですが、学習したゴキブリをいろいろ調べてみたところ、どうやら、匂いをかいだゴキブリはキノコ体に信号を送って「食べ物の姿」を思い出しているようなのです。

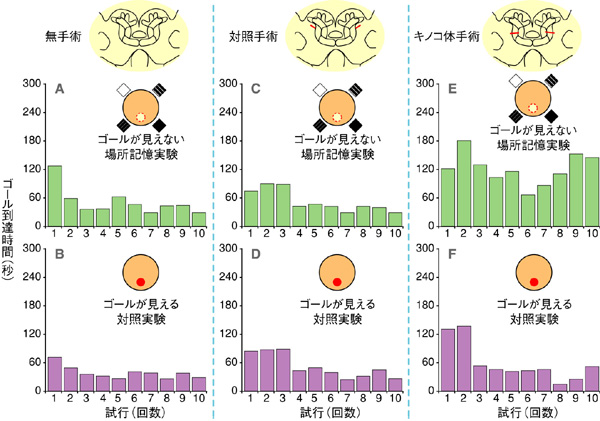

■キノコ体破壊手術の場所記憶への影響を調べた実験

| 上の実験でゴキブリはゴールの周囲の景色を記憶する能力のあることが分ったので、脳の破壊手術により、脳のどの領域が場所記憶に関与しているかを調べたもの。上図キノコ体の赤い部位を、手術により破壊した。 脳の破壊によって学習に障害があっても、脳の破壊により運動障害や視覚障害などを引き起こしたとも考えられるため、対照実験を導入した。対照実験では、黒い床のゴールに目印として白い紙を置き、直接それを見ながらゴールに到達することを学習させた。ゴールが見える対照実験で、脳手術をしたゴキブリと正常なゴキブリが同じ早さでゴールに到達できた場合には、ゴール到達に必要な視覚や運動機能は正常であるとみなした。また、脳手術をしたゴキブリが、ゴールの見えない実験で、正常なゴキブリよりもゴール到達に長い時間が掛かった場合、そのゴキブリは場所の記憶に障害があると判断した。 微小なアルミニウムの薄片を脳の目標とする場所に慢性的に埋め込み、学習実験終了後、脳の組織切片を作り、どの領域の神経繊維がアルミ片により切断されているかを顕微鏡観察によって確認した。 その結果、左右両方のキノコ体を完全に切断すると、場所記憶に障害が起こることが分った。〈出典:水波 誠氏『昆虫−驚異の微小脳』〉 |

──食べ物の匂いをかぐと、思わずその食べ物を連想するというのは人間と同じですね。

水波 そうなんです。

昆虫の脳の神経細胞は100万個、人間は1000億個と、ニューロンの数には大きな違いがあるものの、原理は驚く程似ているんです。

昆虫の脳の設計から人間の脳の原理を解明へ

──現在、人間の記憶や感情、行動などを解明すべく、脳科学が脚光を浴びていますが、昆虫と人間の脳の原理が似ているとすると、昆虫の脳が分れば、人間の脳を解明する突破口になるかもしれないですね。

水波 ええ。われわれの目指すゴールはそこなんです。

昆虫の脳の設計図が明らかにできれば、共通する原理を持つ人間の脳を理解する助けになります。

まだ、分らない部分も多々あり、研究者も決して多くはありませんが、分析方法を工夫しながら、何とかその原理を探りたいと奮闘している次第です。

|

──先生の今後のご活躍、大変期待しております。先程、先生の研究室でお会いしたコオロギやゴキブリにもよろしくお伝えください(笑)。

本日はどうもありがとうございました。

|

| 『昆虫―驚異の微小脳』 |

2009年4月より北海道大学教授に就任

サイト内検索

サイト内検索