こだわりアカデミー

生命は地球で誕生したのか、宇宙から来たのか。 そのルーツを探っています。

「生命の起源」から世界の“今”と“未来”を考える

広島大学大学院生物圏科学研究科准教授

長沼 毅 氏

ながぬま たけし

1961年神奈川県生まれ。89年筑波大学大学院生物科学研究科博士課程修了。海洋科学技術センター[現・(独)海洋研究開発機構]研究員、カリフォルニア大学サンタバーバラ校海洋科学研究所客員研究員などを経て、94年より現職。専門分野は生物海洋学、微生物生態学。「生命の起源」を研究テーマに、極地や辺境地など過酷な環境に生存する珍しい生物を調査しており、「辺境生物学」という学問を開拓。宇宙飛行士採用試験に応募し、最終選考まで残った経験を持つ(その際の採用者は野口聡一氏だった)。著書に『深海生物学への招待』(NHKブックス)、『生命の星・エウロパ』(NHKブックス)、『深層水「湧昇」、海を耕す!』(集英社)、『宇宙がよろこぶ生命論』(筑摩書房)、『辺境生物探訪記』(光文社)など多数。

2012年4月号掲載

長沼 地球では、今から38億〜39億年前に、重爆撃といわれる大きな隕石がたくさん降ってきた時期がありました。それにより地球全体がマグマに覆われてしまい、地中の奥深くにいたものだけが、運良く生き残ったと思われます。

ただ、地球の中心は熱いですから、地底1000m程度にいた一種類の生命が生き残ったと想定され、それが現在の全ての生命の原点だと考えられるわけです。

生命の進化の系統を辺境地で探索

──先生は、南極や北極、砂漠、地底、深海といったさまざまな辺境地に行かれて、変わった生物を調査されていますが、われわれもそれらと同じ糸でつながっているわけですね。

|

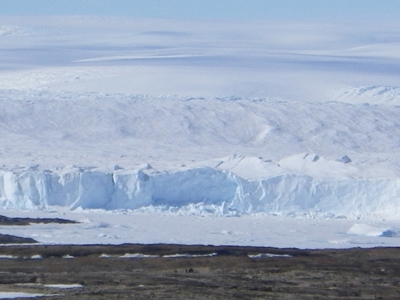

| 南極の様子。長沼氏は夏隊員として南極観測隊に参加し、夏の間だけ姿が見える湖や、雪解け水によってできる沢などで、生物の調査を行った<写真提供:長沼 毅氏> |

長沼 そうです。だからこれまでは、変わった生物を発見したとしても、DNAやその構成分子などを分析すると、全てわれわれの進化の系統樹にのってしまったんです。

私としては一本の系統ではないという可能性に期待しているので、そういう生物を探し出したい。それができたら、すごいことだなと思っています。

──その生物が、違う系統であることはどう見分けるのですか?

長沼 一つのヒントとなるのが、われわれ生物が持っているタンパク質のアミノ酸です。アミノ酸にはいわゆる「左手型」と「右手型」といわれる分子の結び付き方のタイプがあるのですが、地球上の生物はなぜか共通して「左手型」なんです。だから、「右手型」のアミノ酸でできている生物体が見つかれば、それは完全に違うルーツということになります。

──論より証拠。議論をするよりも証拠を探すのが一番なんですね。

それにしても、辺境地という過酷な環境で調査されるのは、かなりの危険も伴います。大変なフィールドワークですね。

長沼 われわれのような体力勝負の研究はハイリスク、ハイリターンなんですよ。見つければすごいことですが、一生探しても見つからないかもしれません(笑)。

──ところで、生物というのは遺伝子があるのが一つの条件だと思うのですが、遺伝子は必ず必要なものなのでしょうか?

|  |

| 南極の周辺にある島「リビングストン島」。南極大陸より温暖な気候で、ペンギンやアザラシなどたくさんの動物が生息している<写真提供:長沼 毅氏> | |

長沼 必ずしも遺伝子はなくても生きられます。だからなくてもいいのかもしれませんが、あった方が便利ですね。生物は、自分と同じものを複製するマシーンです。それなら、設計図があった方が便利でしょう。

|

| 『辺境生物探訪記』(光文社) |

サイト内検索

サイト内検索