こだわりアカデミー

「Science」誌掲載。世界で大反響! PETゴミ処理問題に新たな光が

ペットボトルを食べる細菌を発見

京都工芸繊維大学名誉教授

小田 耕平 氏

おだ こうへい

1944年広島県生まれ。67年大阪府立大学農学部卒業、69年同大学大学院農学研究科修士課程修了(農芸化学専攻)。75年農学博士(大阪府立大学)。69年大阪府立大学農学部農芸化学科助手、78年同講師、86年同助教授、92年京都工芸繊維大学繊維学部教授、06年同大学大学院工芸科学研究科教授、07年同大学名誉教授。97年日経BP技術賞(医療部門)受賞。専門は応用微生物学で、微生物由来のプロテアーゼなどの研究を手掛けた。著書に「Handbook of Proteolytic Enzymes」 (Elsevier, 分担執筆)など。

2016年7月号掲載

──サカイエンシスは、もともとPETを分解できるような酵素を持っていたのですか? それともPETしかない環境で生き残るために進化したのでしょうか?

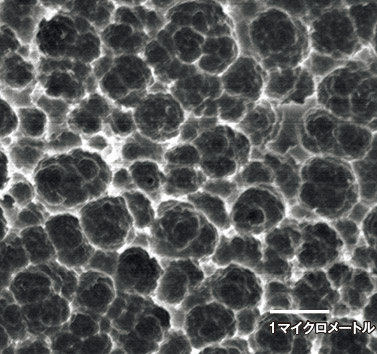

上のサカイエンシスの写真のPET表面からバクテリアを取り除くと、ボコボコとした分解の跡が見られる〈写真提供:小田耕平氏〉

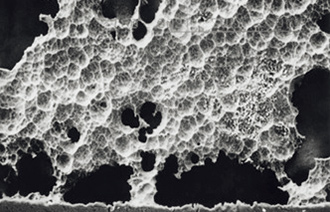

バクテリアが98%分解した状態〈写真提供:小田耕平氏〉

小田 そこまではまだ分かっていません。ただ、私は、クチナーゼという酵素が、なんらかの形で進化したのではないかと考えています。クチナーゼは、木の葉の表面にあるクチンという物質を分解する酵素で、もともと少しだけならPETも分解できる性質を持っているからです。そのクチナーゼとサカイエンシスの酵素を比較してみると、遺伝子的な共通性が51%見られるのです。

──つまり、クチナーゼが先祖だと考えてもおかしくない?

小田 はい。クチナーゼの周囲の環境にPETが増えることにより、それが刺激となって、次第にその酵素がPETを分解できるように進化していったのではないかと…。

──非常に興味深いですね。

2年がかりで特定微生物を絞り込み、 サカイエンシス発見へ

──サカイエンシスはペットボトル集積場で発見されたとのことですが、具体的にはどのように探し出されたのでしょうか? そこら中にさまざまな微生物がいる中でどう特定を?

小田 2年かけてまずゴミに集まる微生物群を収集・分析し、その中からPETを分解して食べる微生物群を絞り込みました。

──2年もかかったのですか! で、そこからは?

|

| 小田耕平氏おすすめの微生物に関する書籍 『見えない巨人 微生物』(別府輝彦著、ベレ出版) |

サイト内検索

サイト内検索