こだわりアカデミー

美人とは、外見だけではなく 言葉遣い、立ち居振る舞い、教養が大切な要件です。

化粧の文化

化粧文化研究者 駒沢女子大学専任講師/資生堂ビューティーサイエンス研究所客員研究員

石田 かおり 氏

いしだ かおり

いしだ かおり 1964年、神奈川県生れ。92年、お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士課程修了。同年、資生堂に入社。ビューティーサイエンス研究所にて化粧文化の研究を開始。2000年、駒沢女子大学専任講師。学習院女子大学、日本女子大学、早稲田大学の非常勤講師も務めた。専門は哲学的化粧論・身体文化論。主な著書は『おしゃれの哲学』(95年、理想社)、『「裸のサル」は化粧好き』(99年、求龍堂)、「化粧せずには生きられない人間の歴史」(2000年、講談社)、『京の「はんなり」江戸は「粋」』(05年、祥伝社)など多数。

2005年11月号掲載

化粧とは、生きていく力

──先生は化粧文化を専門にご研究をされていると伺っております。

化粧は昔から、私達人間の生活に密接なものですが、学問の対象となったのは、意外にも最近のことだったようですね。

石田 そうなんです。化粧は、──ごまかす−∞−化ける−≠ニいうように、実態がないにもかかわらず、粉飾して、中身があるように見せる悪いイメージがあったせいか、長い間、学問の対象とはなりませんでした。

皮膚や毛髪、化粧品などに関する自然科学研究も、始まったのは1960年代からで、わずか50年程と、歴史の浅い分野です。

──先生は大学で哲学を専攻されていたそうですが、なぜ化粧文化について研究されるようになったのですか?

石田 縁があって化粧品会社の資生堂に就職したことがきっかけです。

哲学で学んだ、物の見方や考え方を活かし、世の中にどんな「美」を発信していけばいいのかなどを研究しています。

──改めて化粧の意義について伺いたいのですが、現代の人間にとって化粧の本質とは、一体何なのでしょうか?

石田 私のいう化粧とは、単に白粉や口紅をつけるというメーキャップに限られたものではありません。顔、体、髪を洗うこと、歯を磨くこと、ヒゲや爪の手入れも含みます。

──つまり、人間が自分の体に手を加えることすべてを、化粧として捉えているわけですね。

石田 そうです。化粧は社会生活を営む上で欠かせないものであり、自分が自分であるという、アイデンティティと深く関わっています。

──人間が化粧をするのは、『異性を惹き付けるため』だけではないのですね。

石田 そうです。

人はキレイになると自分に自信が持てるようになります。『キレイになる』というのは、実は人から評価される以前に、自分の思い込みに効いてくるのです。

自分に自信を持つと、人との接し方が変り、人間関係も変ります。それが明るい方向に循環していくと、人間関係がどんどん開けていくのです。

──これをメンタルケアや介護など、医療に応用したのが化粧療法なのですね。

石田 はい。高齢者や認知症患者、うつ病患者、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の方などは、自分で化粧をできるような環境にすると、症状が改善するのです。

精神的にまいり、自分を見失いそうになった時にも、化粧は大きな力を発揮します。

──化粧は心の傷をも癒す力がある…?

内面は外見に反映するといいますが、外見も内面を形成していく上で大切な要素なんですね。

石田 人は、化粧やヘアスタイル、服装など、個人を特定する要素が奪われると、自分が自分であることを保つことができなくなり、洗脳されやすくなってしまいます。

囚人や捕虜に同一の服装、髪型を強要することの意味もここにあります。

──人間のアイデンティティを保つ上でも、外見は重要な要素なのですね。

石田 自分がどういう行動をしたらふさわしいのか、自分づくりに大きな力を与えるのです。

美しさの要件

──先生は大学の講義などで、若い学生に接する機会も多いと思いますが、昔と比べて現代人の化粧観はいかがでしょうか?

石田 私の学生時代に比べると、みんなプロポーションもファッションセンスもとても良くなっていると思います。にもかかわらず、なぜか、キレイじゃないな、と違和感を感じてしまうんです。

──それはどういうことでしょう?

石田 どんなにすばらしい外見でも、言葉遣いや立ち居振る舞い、教養の3要件が伴っていないと美しくは見えない、ということに気が付きました。

──なるほど、確かにキレイな人でも動作や話し方でガッカリしてしまうことがありますね。

最近は、電車で化粧をする女性が増えていますが、新しい文化と捉えてはいるものの、やはり違和感を感じます。

石田 あの行為は、周りにも人間がいるのに、自分達仲間だけが理解できればいいという、これから会う人のことしか考えていない行為です。とても世界が狭く、可哀想に思えてきます。

──周りを景色としてしか捉えていないでしょうね。

何か授業で心掛けていらっしゃることはありますか?

石田 はい、学生達の世界観が深まるよう、立ち居振る舞いを身に付けられるような授業を試みています。

──どのような方法で教えられているのですか?

石田 和服を使っています。和服は立ち居振る舞いを教える上で、とても便利な道具です。和服を着ると、しぐさが上品になる効果があり、着慣れない人が着ると、手をどこに置いたらいいのか、足をどう動かしたらいいか分らずに戸惑い、全身のあり方を意識します。これが美しさの上でとても重要です。

──自分がどういう姿なのか、身体のあり方を考え直す、いいきっかけになるのですね。

|

| 大学の授業の様子。着物を着て、日本舞踊など、立ち居振る舞いを教えている <写真提供:TU・TI編集室> |

石田 私がお手本となって、学生達に着方、立ち方、歩き方、座り方、さらに日本舞踊も教えています。

小さい頃から習っていた日本舞踊が、今になって授業に役立つとは思いもしませんでした(笑)。

スロービューティーとは

—— ところで、先生は「スロービューティー」という美のあり方を提唱されているそうですね。

石田 はい、スロービューティーとは、価値の多様化でして、人それぞれが持っている美しさを引き出すことです。

クマやシワを消すといった美容整形などのような、慌てて対処して即効的に美を手に入れる、「ファーストビューティー」と対極にある考え方です。

——じっくり時間を掛けて自分本来の美しさを引き出す…。

石田 人間、若い時だけが美しいわけではなく、その歳でしか表せない美しさもあります。

美容の本来の姿、毎日少しずつケアを積み重ねることで、美しく歳を重ねることが重要だと思うのです。

——言葉遣い、立ち居振る舞い、教養の3要件は、いつでも誰でも身に付けられる上に、歳を重ねるごとに磨きがかかるものですよね。

石田 老いを恐れて若返りばかりを求めないで、10年先、20年先を楽しみにして毎日が過ごせたら素敵ではないかと思います。

老化対策が何でもできる今だからこそ、スロービューティーを提唱していきたいと思います。

——スロービューティーが広まり、美しい女性が増えていくことを願っています。

石田 男性も、ですね(笑)。

——本日はありがとうございました。

|

| 『京の「はんなり」江戸は「粋」』(祥伝社) |

2012年4月に駒沢女子大学人文学部人間関係学科教授に就任されました。

サイト内検索

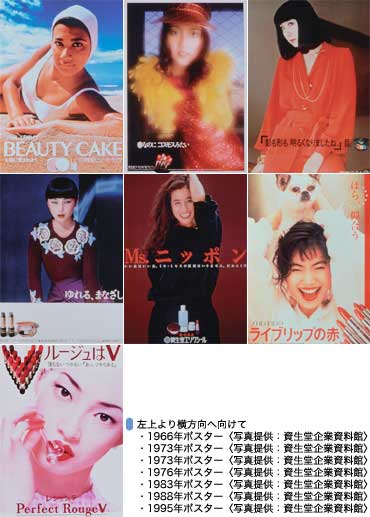

サイト内検索