こだわりアカデミー

インドネシアで出会った旅する売薬行商人・香具師(やし)。 その姿は、まさに「フーテンの寅さん」です。

インドネシアの寅さん−怪しい行商人の世界−

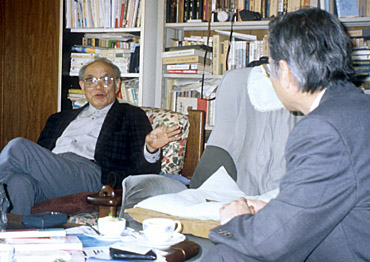

文学者(比較文化論) 桃山学院大学名誉教授

沖浦 和光 氏

おきうら かずてる

1927年大阪府生れ。53年東京大学文学部英文科卒業。61年に桃山学院大学講師となり、教授を経て、82年から学長を務め、現在は名誉教授。著書に 『竹の民俗誌』(91年、岩波書店)、『日本文化の源流を探る』(97年、解放出版社)、『瀬戸内の民俗誌』(98年、岩波書店)、『インドネシアの寅さん』(98年、岩波書店)ほか多数。

1999年7月号掲載

インドネシアにも「フーテンの寅さん」が

──先生の新しい著書『インドネシアの寅さん』を、大変楽しく読ませていただきました。この本はインドネシアにいる、香具師(やし)と呼ばれる人達について書かれたものですが、映画の「フーテンの寅さん」と同じように、各地を旅して回り、独特な口上とパフォーマンスで品物を売るんですね。その姿は、とてもイキイキしているように感じられました。

しかし、どうしてインドネシアの香具師の現状を調査されたんですか。

沖浦 もともと比較文化を専門にしており、その延長で、日本文化の一つの源流ともいわれる南方系文化を研究したのがきっかけです。その研究のために10年来、年に数回は熱帯地方を訪れていましたら、インドネシアの各地でたくさんの香具師に出会いました。映画の「寅さん」とそっくりなことに驚き、非常に興味を抱いたんです。

──香具師は、今でこそ「寅さん」のようにいろんな物を売りますが、昔は薬専門だったそうですね。

沖浦 そうなんです。本来、香具師とは「旅する売薬行商人」のことをいい、彼らは人出で賑わう街頭で大道芸をやりながら観客を魅了して薬を売るのです。しかし、明治維新直後からの製薬・売薬規制法によって売薬行商ができなくなり、それで安物を叩き売る百貨売り、いわゆる「テキヤ」へと変っていった。つまり百貨売りをやる香具師が、今でいう「テキヤ」のことです。ですから厳密にいうと、「寅さん」は香具師の仲間「テキヤ」なんです。

──辞書でも香具師のことを「テキヤ」と表記しているように、もう今では薬売りだったという認識がないようですね。

沖浦 はい、一般化しましたね。売薬をやる香具師はほとんどいなくなり、唯一、「蝦蟇の膏売り(がまのあぶらうり)」が生き残ったくらいです。

香具師の中には奇術を見せる芸達者も

|

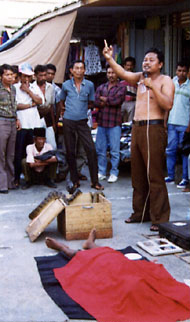

| これから得意の口上が始まるところ。 マルク諸島のアンボン市にて |

──ところでインドネシアには、どれくらいの数の香具師がいるんですか。

沖浦 だいたい3000人くらいいるといわれています。彼らはインドネシアの島々を旅しながら薬売りをします。「寅さん」がそうだったように、香具師の本領は歯切れよく口上をまくし立てる啖呵(たんか)にあり、この善し悪しが売り上げを左右します。この売り方を「啖呵売(たんかばい)」というんですが、実際に見ているとそのシャベクリに圧倒されますよ。

──ただ薬の効能を説明して回るのではなく、独特のパフォーマンスで通行人の関心を惹きつけるんですね。

沖浦 そうなんです。やり方としては、まずヘビや大トカゲ、ワニなどで人寄せをします。たいていはヘビを用いるんですが、例えば、素知らぬふりをして道にヘビを置いておき、香具師の仲間がそのヘビを踏み「ぎゃー」と叫ぶんです。すると「何事だ」と人が集まり始める。そこへ香具師がやってきて、世間話や世相の批判など取り混ぜて、あることないことをゆっくりとした口調で話し出すんです。始めは周りを取り囲む観客も少なく、物珍しさから集まってくる子供がほとんどでして、「あんまり上手でないな」と思って見ていると、徐々にピッチが上がってくる。そして、だんだん観客が増えてくると、得意の大道芸をやり始めるんです。少しずつ小出しにして、最後にクライマックスを持ってくる。

|

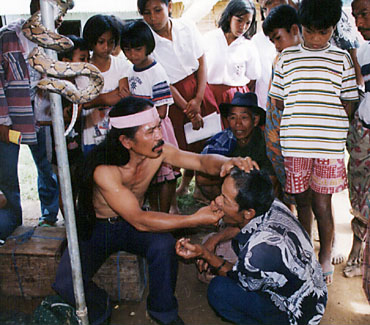

| 「エイヤ!!」と歯を抜くところ。 スラウェシ島・トラジャ地方の山村の市場で |

──きちんと計算されていて、まるで舞台ですね。

沖浦 そうなんです。最後のクライマックスで薬の効能に入るんですが、その頃は観客もびっしり取り囲み、さらに啖呵に力が入ります。香具師も観客もテンションが最高潮に達した時、そこでサッと商品を売るんです。絶妙なタイミングです。でも本当に、「うまいなぁ」と感心させられる香具師は、3人に1人ぐらいの割合しかいませんね。

──「うまいなぁ」と思わされた香具師は、どんな感じでしたか。

沖浦 95年の夏にフローレス島で見たのですが、1本の細い木の上に大きな石をのせたり、火の燃えさかる紙を口に入れたりという奇術で、観客の心をつかんでいた香具師がいました。その芸はすごかったですね。さらに彼は薬の効能を示す場面で、つぶした電池を胃腸薬とともに飲み込んだり、手首をわざと火傷させ、塗り薬をつけて見せたりするんです。

|

| 沖浦氏がインドネシアの各地方で購入してきた薬 (香具師が売っていた万能薬と精力剤) |

──もちろん、それらの薬は、医者が処方する薬ではない?

沖浦 そうです。蛇などの動物からとった膏や、植物のエキスなどの漢方薬系が原料のようです。その種類は、かつての日本と同じく、万能薬や精力剤が主流で、ほかに胃薬、育毛剤、はたまた惚れ薬なるものが売られています。

効き目としては、まんざらでもないようですね。彼らは1か所に3か月くらい滞在することもあるわけで、インチキであれば、あっという間にその噂は広がってしまいますから。かく言う私も、目が疲れていたので目薬を買って試したんですが、つけた瞬間目がくらくらして…(笑)、少し経つとすっきりしてきました。

文明の高度化が香具師を「怪しげな存在」に

──昔は日本も「蝦蟇の膏」で切り傷なんかを治したものです。しかし最近、見かけなくなりましたね。

沖浦 私が最後に見たのは、30年くらい前です。恐らく本職のプロフェッショナルは消滅したんでしょう。でも、こういう現象は日本だけではありません。以前は中国や朝鮮など、アジア諸国全体にいましたが、今ではインドネシアにしかいないんです。

──なぜいなくなったのですか。

沖浦 これは文明の高度化と大きく関係しています。

香具師の行なう芸や啖呵は、ある意味、民衆の娯楽の一つだった。近代化が進み、さまざまなメディアができてくれば、当然そちらに目が向いてしまうでしょう。そうなってしまうと、香具師の大道芸はただの「怪しげな芸能」としか見られなくなってきます。また、香具師の売る薬はその仕入先も薬の成分もはっきり分らないものが多いので、化学薬品の進出とともに「怪しげな薬」とされ、上流階級やインテリ層には相手にされなくなってしまう。実はインドネシアでも同じ現象が起き始めており、すでに都市部ではもう香具師の姿が見られなくなりました。

──それは残念ですね。

沖浦 物質文明が一概に悪いとは思いませんが、生活が豊かになって物が溢れてくると、えてしてそういった古くからの伝統的民俗を飲み込んでしまうことになる場合が多いんですね。

──物の不足していた頃は、物を手に入れた時の喜びも大きかった。今はそういう気持ちまでも薄れていますね。

今回のお話を通して、インドネシアと日本は一見、異文化のようですが、実は目を凝らすと「香具師」のように「文化の共通点」があるということに大変感動しました。

沖浦 私も初めてインドネシアで香具師を見た時は、「これは寅さんじゃないか」とびっくりしました。そのほかにも竹文化にまつわる『竹取物語』など、日本文化の源流になったものがたくさんあります。まさにインドネシアと日本は「同根の文化」といえるものがいくつもあります。

このように異国間、異文化間に共通点を見い出していくことは、今日の国際化時代では重要なポイントとなってくると思っているんです。

|

| ボルネオ島の先住民族ダヤク族の香具師達と |

──確かにビジネスなどで、文化の違いが壁になることがあります。何か共通点を見つけられれば、それが糸口となってきっとコミュニケーションがうまくいくんでしょうね。

沖浦 そうだと思います。自然環境が違えば衣・食・住も違い、当然、文化や民俗も違う。その違いをお互いに尊重することが大切ですね。それとともに、文化の共通点、いわば同一性の側面を認識していくことも大事で、そのことを通じてお互いの文化を理解していく。

──みんながこれを心掛ければ、民族間などの行き違いも少なくなるんでしょうね。今度、ぜひインドネシアの寅さんを実際に見に行きたいと思います。

本日は非常に興味深いお話を、ありがとうございました。

|

| 沖浦氏の著書『インドネシアの寅さん』(岩波書店) |

※沖浦和光先生は、2015年7月8日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索