こだわりアカデミー

インドネシアで出会った旅する売薬行商人・香具師(やし)。 その姿は、まさに「フーテンの寅さん」です。

インドネシアの寅さん−怪しい行商人の世界−

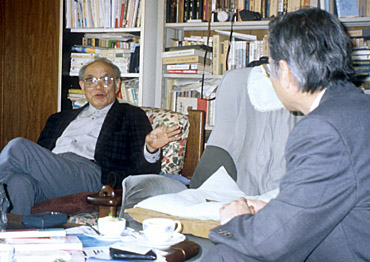

文学者(比較文化論) 桃山学院大学名誉教授

沖浦 和光 氏

おきうら かずてる

1927年大阪府生れ。53年東京大学文学部英文科卒業。61年に桃山学院大学講師となり、教授を経て、82年から学長を務め、現在は名誉教授。著書に 『竹の民俗誌』(91年、岩波書店)、『日本文化の源流を探る』(97年、解放出版社)、『瀬戸内の民俗誌』(98年、岩波書店)、『インドネシアの寅さん』(98年、岩波書店)ほか多数。

1999年7月号掲載

インドネシアにも「フーテンの寅さん」が

──先生の新しい著書『インドネシアの寅さん』を、大変楽しく読ませていただきました。この本はインドネシアにいる、香具師(やし)と呼ばれる人達について書かれたものですが、映画の「フーテンの寅さん」と同じように、各地を旅して回り、独特な口上とパフォーマンスで品物を売るんですね。その姿は、とてもイキイキしているように感じられました。

しかし、どうしてインドネシアの香具師の現状を調査されたんですか。

沖浦 もともと比較文化を専門にしており、その延長で、日本文化の一つの源流ともいわれる南方系文化を研究したのがきっかけです。その研究のために10年来、年に数回は熱帯地方を訪れていましたら、インドネシアの各地でたくさんの香具師に出会いました。映画の「寅さん」とそっくりなことに驚き、非常に興味を抱いたんです。

──香具師は、今でこそ「寅さん」のようにいろんな物を売りますが、昔は薬専門だったそうですね。

沖浦 そうなんです。本来、香具師とは「旅する売薬行商人」のことをいい、彼らは人出で賑わう街頭で大道芸をやりながら観客を魅了して薬を売るのです。しかし、明治維新直後からの製薬・売薬規制法によって売薬行商ができなくなり、それで安物を叩き売る百貨売り、いわゆる「テキヤ」へと変っていった。つまり百貨売りをやる香具師が、今でいう「テキヤ」のことです。ですから厳密にいうと、「寅さん」は香具師の仲間「テキヤ」なんです。

──辞書でも香具師のことを「テキヤ」と表記しているように、もう今では薬売りだったという認識がないようですね。

沖浦 はい、一般化しましたね。売薬をやる香具師はほとんどいなくなり、唯一、「蝦蟇の膏売り(がまのあぶらうり)」が生き残ったくらいです。

|

| 沖浦氏の著書『インドネシアの寅さん』(岩波書店) |

※沖浦和光先生は、2015年7月8日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索