こだわりアカデミー

人から人へ。 語り継がれる昔ばなしは まさしく人間の歴史そのものなんです。

現代によみがえる昔話

口承文芸学者

小澤 俊夫 氏

おざわ としお

おざわ としお 1930年中国長春生れ、山梨県出身。56年東北大学大学院文学研究科修了。同年東北薬科大学助教授、63年日本女子大学教授、81年筑波大学教授、同大副学長、白百合女子大学教授を歴任。国際口承文芸学会副会長および日本口承学会会長も務める。グリム童話から出発し、日本の昔ばなしの収集および研究に従事。92年より「昔ばなし大学」開講、99年には季刊誌『子どもと昔話』刊行、98年には「昔ばなし研究所」設立など、若手の研究者育成とともに昔ばなしの研究と語りの現場を結び付ける活動を行なっている。主な著書に『昔ばなしの語法』(福音館書店)、『グリム童話を読む』(岩波書店)、『昔話のコスモロジー』(講談社)など、多数。また、『日本昔話通観』(全26巻・同朋舎出版)を編纂した。

2005年1月号掲載

『昔ばなし大学』で復活したい昔ばなしの語りのスタイル

—— なるほど。そうやって安心な環境で、恐怖などの感情に徐々に慣れていくのですね。そして文化だとか、人の生き方とかいったもののエッセンスを吸収していく。

ところで現代の子ども達にその環境はあるのでしょうか?

|

| 語り手の話や語り方を収録したもの。遠野在住の故・鈴木サツ氏は400あまりの昔ばなしを記憶していたという<写真提供:小澤俊夫氏> |

小澤 その点はきわめて大切です。

かつて、人から人へ語り継がれてきた話や場面は世界各国や全国各地にありました。しかし、現在では数少ない語り手を残して、話も、そしてその語り方も急速に失われてしまった。もちろん家庭でも子どもに話を聞かせる機会は非常に少なくなってきている…。これは憂慮すべきことです。

そこで私は、かつては伝承されてきた話や語り方を復活させたいと思っているんです。

小説などは文章になっており、後から読み返すこともできますが、口承の昔ばなしは無形であり、いわば時間にのった文芸。そして音楽的性格をも持っています。文章とは違う独特のリズムや語り口があり、生の声を音として聞くからこそ映える形式を持っているんです。そこにはっきりした文法があります。

おそらく、失われたこれらのスタイルを完全に取り戻すことは不可能です。しかしそれでも今、ここで復活させる試みをしなくてはいけないと強く思っているんです。

—— 先生はそういった「時間にのった文芸」の復活を呼び掛けていらっしゃると伺っていますが、具体的にはどのような方法で試みているのですか?

小澤 本を書いたり、昔ばなし大学という学習の場を全国各地で主催しています。

—— 『昔ばなし大学』ですか?

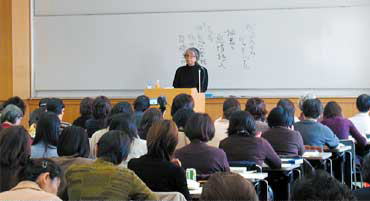

|

| 語りの理論と実践を学ぶ「昔ばなし大学」講義風景 <写真提供:小澤俊夫氏> |

小澤 昔ばなしには独特の語り口があるということ、近い距離で生の声で語ることの大事さを知ってもらうための場です。

昔ばなしを語るために必要な語法が習得できるよう、学びと実践の場として設けました。私のつくったカリキュラムに沿って、土日を利用し、1コマ80分の授業を年に12コマ、それを3年間で36コマ、つまり36単位の授業を継続して行ないます。

ちょうど大学の専門課程のレベルで修了するので、研究を続けたい方にはさらにもう2年間の上級コースがあります。上級コースでまとめた作品をシリーズ化させ、出版していこうかとも考えています。

|

| 昔ばなし大学上級コースの卒業制作である『再話』集 <写真提供:小澤俊夫氏> |

私の講演などを聞いて納得された全国各地の方に実行委員会をつくってもらい、その方達に、場所の設定や宣伝など、受講者を募ってもらって開催してきました。

12年前に始めて現在までの受講者は延べ8千人位、これまで54か所の地域で昔ばなし大学が開催できました。

ただ学問としてでなく、口承の実践を行なうこれらの活動を通じ、昔ばなしが子どもの豊かな成長の助けになればと願っています。

—— 昔ばなしのルネッサンスですね。

脈々と受け継がれ、さまざまな思いや考えが凝縮されている昔ばなしが、今後の社会において、改めて大きな役割を担っていくことを期待しております。

本日は楽しいお話をどうもありがとうございました。

|

| 『働くお父さんの昔話入門』(日本経済新聞社) |

サイト内検索

サイト内検索