こだわりアカデミー

家相について調べてみると、いつの時代も 人々の平安を願う気持ちがひしひしと伝わってきます。

『家相の民俗学』を上梓。 「君が代」は「まじないうた」だった?

民俗学者 お茶の水女子大学生活科学部助教授

宮内 貴久 氏

みやうち たかひさ

みやうち たかひさ 1966年、岩手県生れ。89年、筑波大学第一学群人文学類卒業、97年、同大大学院博士課程歴史・人類学研究科文化人類学専攻単位取得退学。文学博士。同年、日本学術振興会特別研究員、2000年、聖徳大学人文学部日本文化学科専任講師に就任し、04年より現職。人間がいかに環境を認識し、生活の場である住居を造り上げてきたかを主要な研究テーマとし、全国各地で民俗調査と民家調査を実施。風水や民家・民具、文字文化などについて解明を進めている。共著に『都市と境界の民俗』、著書に『家相の民俗学』(ともに吉川弘文館)など。

2007年1月号掲載

フィールドワークで、家庭に眠る家相図を発掘

──ところで先生、家相のご研究はどのようにアプローチされているのですか?

宮内 古い書籍や文献をたどることもしますが、学生時代からさまざまな地域をめぐり、家相図を収集したり、各ご家庭に残る家相図や家相に関する資料などを拝見させていただくという、フィールドワークも大事にしています。

実際、家相によって建築されている住居も結構ありますし、地域の名士が教養として家相や姓名判断の知識を学んでいたということも分りました。

──名家の方々は、地域の相談役としてさまざまな行事の日取りを決めたり、姓名判断をしたりする必要があったのでしょうね。

ちなみに、そういった知識はどのようにして学んだのでしょうか?

宮内 おそらく、書籍を通じてでしょう。

フィールドワーク中にある土地の名主さんに「家相図ありますか」と伺ったところ、おもむろに風呂敷包みを持って来られて、結びを解いてもらうと桐の箱が出てきて、中を開けてみれば家相図、家相書、易学書、姓名判断に関する書籍が入っていた、なんてこともままあります。

ちなみに家相図には、家相図の作者名や肩書きが記されているのですが、易学者だけでなく、陰陽師系宗教者や、神道・仏教系の宗教者、中には 『風水師』『建築哲学』という肩書きも見受けられるんですよ。

──家相は多種多様な方々によって広められ、庶民の生活になじんでいったんですね。

ちなみに、確か、平成5年頃に住宅金融公庫が戸建て住宅を新築した方に行なったアンケート調査によると、家相による位置や方位、時期などを考慮された方は、全国で50・7%いらっしゃるとのことでした。また、現在でも家相や風水への関心は結構高いようですね。

宮内 ええ。私が研究を始めた頃、「風水」といっても誰にも分ってもらえなかったのですが、近頃ではごく当り前に出てくる言葉になっています。

本来、風水は敷地形状や傾斜、建物といった、地形的なもので吉凶を判断するものだったのですが、日本では狭い住宅事情を反映してか、それが台所や鬼門、主寝室の位置などを判断するようになり、近頃ではワンルームマンションのインテリアや家具の配置などで風水を意識して暮らすこともあるようです。

──だんだんとミニマムな世界になっているようですね。

|

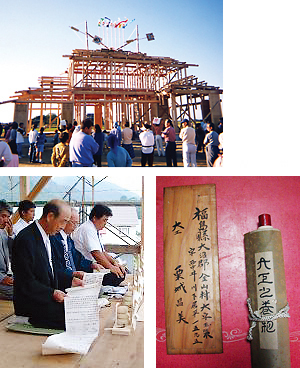

| 茨城県つくばみらい市で行なわれた上棟式では、鬼門の方角に向けて弓矢が向けられている(写真上)。 写真右下は福島県奥会津地方で大工に伝承される秘伝の「番匠巻物」。建築にまつわる儀礼次第や工事の日どりの吉凶が書かれており、本来は「ゆめゆめ他者に見せるべからず」と大切にしまわれたもの。 写真左下のように上棟式の際、供え物の前で広げられることもある<写真提供:宮内貴久氏> |

サイト内検索

サイト内検索