こだわりアカデミー

稀代の天才、世阿弥が大成。 ユネスコ無形文化遺産、日本の芸能第1号に

信長、秀吉をも魅了した能

国士舘大学21世紀アジア学部教授

表 きよし 氏

おもて きよし

1958年生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院文学研究科博士課程満期退学(文学修士)。国士舘短期大学を経て、現在は国士舘大学21世紀アジア学部教授。2006年より能楽学会常任委員。専門は能・狂言の歴史研究で、近年は江戸時代の各地における能の上演状況の調査に取り組んでいる。著書に『能・狂言を学ぶ人のために』(林 和利編・共著・世界思想社)など。

2016年2月号掲載

将軍から有力者、貴人へと普及。江戸期には藩のお抱え役者も

──先生は日本の古典芸能の研究がご専門で、特に能の歴史についてお詳しいと伺ってます。私もこれまで何度か能を観たことがあるのですが、実は、歌舞伎や人形浄瑠璃文楽と共にユネスコの無形文化遺産に登録されていることを、今回初めて知りました。しかも日本の芸能では一番最初に候補になったそうですね。正直、歌舞伎より先というのが意外でした。

表 そう思われる方は多いようですね。能の発祥は室町時代以前で、江戸時代に始まった歌舞伎と比べて、300年くらい長い歴史がありますから、それを重んじて、最初の候補となったのだと思います。

──能は派手な演出の歌舞伎に比べて、伝統を重んじる洗練された雰囲気がありますが、もともとそのようなものだったのですか?

表 能は、中国伝来の物まね芸・曲芸の散楽から発展した「猿楽」や、農村から都市に進出した「田楽」などの大衆芸能から誕生しました。それが現代のような形に発展していった背景には、室町時代に第一人者となる観阿弥が出て、時の将軍、足利義満に子の世阿弥とともに寵愛されたことが契機です。そしてその後も時の有力者や高貴な人たちから支持されたことで、一定の形を維持しながら生き残ってきたのです。

|

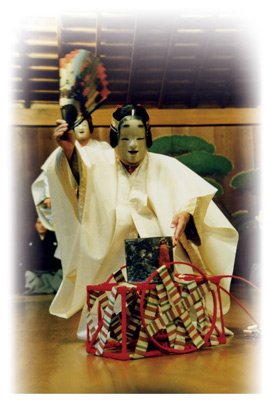

| 『松風』。源氏物語や、古今和歌集の在原行平の歌などを元にしている〈写真提供:能楽金剛流種田道一氏(重要無形文化財)〉 |

──織田信長が能を好んだことは有名ですね。

表 はい、そうです。でも、特に熱狂的だったのは豊臣秀吉です。秀吉は観るだけでは飽き足らず、自分でも習って人々の前で舞台で演じるくらいの愛好者でした。

|

サイト内検索

サイト内検索