こだわりアカデミー

稀代の天才、世阿弥が大成。 ユネスコ無形文化遺産、日本の芸能第1号に

信長、秀吉をも魅了した能

国士舘大学21世紀アジア学部教授

表 きよし 氏

おもて きよし

1958年生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院文学研究科博士課程満期退学(文学修士)。国士舘短期大学を経て、現在は国士舘大学21世紀アジア学部教授。2006年より能楽学会常任委員。専門は能・狂言の歴史研究で、近年は江戸時代の各地における能の上演状況の調査に取り組んでいる。著書に『能・狂言を学ぶ人のために』(林 和利編・共著・世界思想社)など。

2016年2月号掲載

将軍から有力者、貴人へと普及。江戸期には藩のお抱え役者も

──先生は日本の古典芸能の研究がご専門で、特に能の歴史についてお詳しいと伺ってます。私もこれまで何度か能を観たことがあるのですが、実は、歌舞伎や人形浄瑠璃文楽と共にユネスコの無形文化遺産に登録されていることを、今回初めて知りました。しかも日本の芸能では一番最初に候補になったそうですね。正直、歌舞伎より先というのが意外でした。

表 そう思われる方は多いようですね。能の発祥は室町時代以前で、江戸時代に始まった歌舞伎と比べて、300年くらい長い歴史がありますから、それを重んじて、最初の候補となったのだと思います。

──能は派手な演出の歌舞伎に比べて、伝統を重んじる洗練された雰囲気がありますが、もともとそのようなものだったのですか?

表 能は、中国伝来の物まね芸・曲芸の散楽から発展した「猿楽」や、農村から都市に進出した「田楽」などの大衆芸能から誕生しました。それが現代のような形に発展していった背景には、室町時代に第一人者となる観阿弥が出て、時の将軍、足利義満に子の世阿弥とともに寵愛されたことが契機です。そしてその後も時の有力者や高貴な人たちから支持されたことで、一定の形を維持しながら生き残ってきたのです。

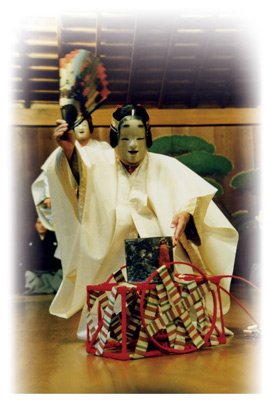

|

| 『松風』。源氏物語や、古今和歌集の在原行平の歌などを元にしている〈写真提供:能楽金剛流種田道一氏(重要無形文化財)〉 |

──織田信長が能を好んだことは有名ですね。

表 はい、そうです。でも、特に熱狂的だったのは豊臣秀吉です。秀吉は観るだけでは飽き足らず、自分でも習って人々の前で舞台で演じるくらいの愛好者でした。

──有力なパトロンが付いたからこそ、芸能として隆盛したのでしょうね。周囲への影響も大きかったのではないですか?

表 はい。有力な武将たちもそれに倣って次第に能を取り入れていき、江戸時代には幕府の公式芸能にまでなりました。何かお祝い事があると必ず演じられ、さらに各藩でも能が盛んになっていったのです。

|

| 大学での講義風景。ゼミで能面の表情の変化を解説〈写真提供:表 きよし氏〉 |

──中央から地方へ、まさに全国レベルで広がったのですね。藩の事情もさまざまだったでしょうが…。

表 はい。私は江戸時代、各藩がどういう風に能に取り組んだかも研究しているのですが、役者を国元と江戸の両方で抱える裕福な藩もあれば、財政に余裕のない藩などは藩士を江戸で修行させて役者に育てたりしていたようです。また、多くの役者を抱えていた長府藩(山口県下関)では、近隣の小藩まで指導しに行っていたという話も残っています。

亡霊や旅の僧も登場。たくみな演出で人々を魅了

──ところで、他の芸能に比べ、どうして有力者や高貴な人々にそれほどまで好まれたのでしょうか?

表 それはなんといっても、世阿弥の存在が大きいでしょう。彼は稀代の天才で、能を上流階級の人の鑑賞に堪えられるレベルの芸能に変貌させたのです。

──どのように?

『井筒』。夫を待つ妻の純粋な思いを表現〈写真提供:種田道一氏〉

表 『源氏物語』『平家物語』『伊勢物語』など、古くから人々に馴染みのある既存の物語の要素をたくみに取り入れ、まったく違う角度から物語を再構成しました。例えば亡霊のような存在を登場させてストーリーを語らせるといったアイディアや、旅をする僧を登場させ、一種の名所案内のような要素を取り入れたりしました。

──名所案内とは、人々の興味を惹く上手いアイディアですね。

表 はい。そして、能のストーリーや旅の風景描写などに和歌の要素を取り入れたりもしたのです。そのため「ここは古今和歌集の有名な和歌が使われている」「掛詞になっている」といったことに気付かないと、作品を完全に理解したことにならない。こういう部分が有力者たちの知識欲をくすぐる点でもあったのです。

──なるほど。能の鑑賞は上流階級の人々の教養を競う場でもあった。それゆえ、洗練された芸能に発展していったのですね。

表 はい。でも、実は一方でそれが、現代の我われに少々理解しがたいものになってしまった要因でもありまして…。

一つの演目を深堀りすれば、能の面白さが見えてくる

──確かに一般的に、能はちょっとハードルが高そうというか…。特に初めての方だと、どこから入ればいいのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか? 何かコツがあれば…。

『葵上』〈写真提供:種田道一氏〉

表 実際、能を観た後に「理解できなかった」と意気消沈する方は多いです。でも、能を細かい部分まで全部理解する必要はありません。例えば、能は舞台がシンプルで登場人物も少ないため想像力が必要ですから、最低限情景を浮かべられるように、おおよそのあらすじや登場人物を調べておくと、楽しみ方がぐんと広がると思います。

また、一つの演目を、自分なりに興味が赴くままに深堀りしてみることをおすすめします。そうする内に観るポイントが分かってきて、他の演目にも入りやすくなると思います。

──なるほど。では、初心者におすすめの演目は?

表 まず、源氏物語を題材にした『葵上』。後場(後半)で、般若の面を着けたシテ(主役)が葵上を連れ去ろうとする場面なんかが見どころですね。また、平家物語などを元にした『船弁慶』も、後場の平 知盛の怨霊と義経・弁慶が対決する場面が、とても迫力があっておすすめです。

──そのほかには? 伊勢物語の『井筒』なども有名だとか…。

表 そうですね。初心者にはやや難しい演目ですが、夫を待つ妻の純粋な思いが満ち溢れる場面など、能の味わいを堪能できる作品と言えるでしょう。

──能は、一度面白いと思ったら、そこからはまる人も出てきそうですね。きれいな衣装や能面を眺めているだけでも楽しめるのではないでしょうか。

表 そういう楽しみ方もあると思います。能の面はさまざまな種類があって興味深いものです。また装束も、中には双眼鏡片手に、模様ばかりをじ〜っと見つめて研究してる方もいます。着物が好きな人ならそれだけでも楽しめます。

──気軽に自分なりの楽しめるポイントを見つけることが、一番のコツと言えそうですね。

日本の優れた芸能として世界から高い評価を得ている能。その背景となる歴史も伺え、ますます興味がわいてきました。

本日はどうもありがとうございました。

|

|

サイト内検索

サイト内検索