こだわりアカデミー

自然の岩肌に動物の絵画。 世界最古のショーヴェ洞窟で芸術のビッグバンが起こった!

洞窟壁画こそ「芸術」の起源

鳴門教育大学美術科教授

小川 勝 氏

おがわ まさる

1956年京都府生まれ、85年大阪大学大学院文学研究科芸術学専攻博士前期課程修了(文学修士)、88年同大学院博士後期課程単位取得退学、95年鳴門教育大学学校教育学部助教授、2008年より同大学准教授、13年より現職。世界の先史岩面画の制作年代などの研究を行ない、特にフランコ=カンタブリア美術の洞窟壁画に関してその造形空間を現象学的観点から考察している。

2016年3月号掲載

暗闇に浮かび上がる野生動物の姿。命がけの迫力、躍動感が魅力

──先生は有史以前の洞窟壁画を研究されているそうですね。洞窟壁画と聞くと考古学かなと思いきや、美術・芸術方面からアプローチされているということで、非常に興味を覚えました。先生はどうして洞窟壁画の研究を始められたのしょうか?

小川 大学時代の恩師の研究を引き継いだのですが、スペインのアルタミラ、フランスのラスコーで実物を観て、その表現力、完成度の高さに大いに感動しました。まさに芸術そのものです。

──教科書などで洞窟壁画を見て、確か動物の絵だったような記憶がありますが…。

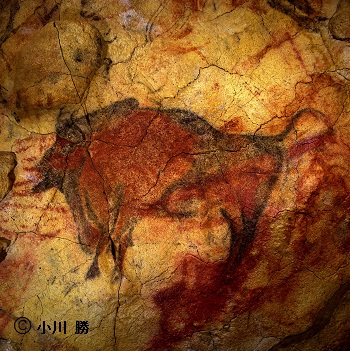

小川 そうです。野牛やシカなど、野生動物の絵が多いですね。それらは鋭い観察眼で描かれており、まるで生きているかのような躍動感に満ちています。

──なぜ動物が多いのですか?

小川 有史以前の人々は狩猟生活を送っており、彼らにとって狩りとは生きる糧を得るために非常に重要なものでした。だから、常に狩りの対象である動物のことが頭にあったのでしょう。実際、彼らが描く動物の絵には、命がけの迫力がにじみ出ています。

|

| スペインのアルタミラ洞窟。吠える牝のビゾン(野牛)が描かれている〈写真提供:小川 勝氏〉 |

──でもなぜ、彼らはわざわざ洞窟という場所に入っていって、絵を描いたのでしょうか?

小川 最初から絵を描こうと思って入ったわけではないと思います。洞窟といえば、がらんとしたトンネルのような場所を思い浮かべるかもしれませんが、実際壁画が描かれているのは、背丈に届かないくらい天井が低くて、奥深くまで続いているような穴なんです。そこは光が入らない真っ暗な空間です。

彼らはもともとアフリカからヨーロッパにやってきたと言われているのですが、最初は、まずそんな洞窟という場所に、ある種の畏怖や神秘性のようなものを感じていたのだと思います。加えて人間には探求心や冒険心がありますから、いつしか自然と中に入っていったのではないかと…。

──そんな暗闇に入るなんて…。しかも、最初は絵を描くつもりでなかったのなら、どうして描くようになったんですか?

小川 彼らは、獣の脂を石のくぼみにためたランプを作って、暗闇の中に入りました。洞窟壁画は、自然の岩肌にそのまま描かれているのが特徴なのですが、ランプを持って入ったとき、その炎で岩肌の凹凸にできた陰影が、動物の姿に見えたのではないかと思います。彼らが毎日、命がけで追っている動物が暗闇に浮かび上がって見えたんですから、それはきっと大変な驚きだったに違いありません。そしてあるとき、その動物の姿の凹凸をふとなぞってみた。これこそ洞窟壁画の始まりではないかと思います。

──狩りの成功を願う気持ちもあったのかもしれませんね。

芸術は3万年前に突然生まれ、その時点で完成していた

──先ほどのお話では、洞窟壁画は絵としての完成度が高いとか。そのように、岩の形をなぞって描いただけのものに、芸術としての価値があるのですか?

小川 はい。芸術とは、とかく個人の心の内面を表現するものだと思われるかもしれませんが、そもそもの芸術というのは、コミュニティーや社会の中で、皆で共有するための表現なんです。実際に今のような、ともすれば独りよがりに思われそうな「芸術観」ができたのは、日本では明治以降、ほんのここ200年くらいのことです。本来は例えば、江戸時代の歌麿、広重にしても個人の内面ではなく、皆が興味を持っている役者や風景などを描いていました。西洋でも同様で、ほとんど宗教画だったといえます。

──なるほど。もともと芸術は社会に望まれて生まれてきたものなのですね。

小川 はい。だから、動物の壁画も当時の人が最も関心を持つものが描かれ、皆でそれを眺めていたという意味で、紛れもなく芸術なのです。つまりそのことにより、現存する芸術の中で一番古くからある芸術は、洞窟壁画だということになります。

そして、その数ある洞窟壁画の中で最古のものこそ、きっと芸術の「起源」に違いないと、私は確信しています。

──つまり、先ほど先生がおっしゃられた、人類が初めて足を踏み入れて、ランプの光で動物の姿をなぞった壁画が、その起源だということになりますね。

そういえば、何年か前に約3万年前の洞窟壁画が見つかったとか。確か最古と言われていたのでは?

小川 はい。1994年に発見された約3万2000年前のショーヴェ洞窟壁画です。まさにここが起源だと考えています。フランス南部のアルデシュ渓谷というところで偶然見つかったものです。それまでに約2万〜1万5000年前までのものはたくさん見つかっているのですが、3万年以上前のものは初めてです。

ショーヴェの洞窟壁画も素晴らしい躍動感に溢れたものでした。その後に描かれたアルタミラやラスコーと比べても、遜色ない表現力があります。

そのことから考えて、おそらく最初に岩をなぞった段階から、絵としての表現力が非常に高い。芸術はこのとき突然生まれたと言えるのではないかと私は考えています。

|

| ショーヴェ洞窟壁画の「Les rhinoceros affrontes(相対するサイ)」〈(C)Dr.Jean Clottes〉。2頭の向い合うサイの緊迫した戦いの様子が描かれている |

──3万年前に突然生まれた? そしてその時点で芸術として完成していたと? なぜそう思われるのでしょう?

小川 私は、芸術は、稚拙なものから発展したのではなく、それなりに完成度の高いものがいきなり出てきたと考えているんです。「芸術のビッグバン」と例えているんですが…。

──芸術のビッグバンとは興味深い考えですね。

小川 証拠のある話ではないので、推測の域を出ないのですが…(笑)。

──でも洞窟壁画こそ、れっきとした証拠では?

小川 確かに、ある意味証拠といえますね。それに「芸術」には、絵の他に音楽、踊り、演劇などさまざまな分野がありますが、その時代の姿そのままに残って、現代のわれわれが当時の人々と共有できるのは絵画などしかないんです。中でも洞窟壁画は何万年の時空を超えることができる。それって素晴らしことだと思いませんか?

──なるほど、言われてみればそうですね。

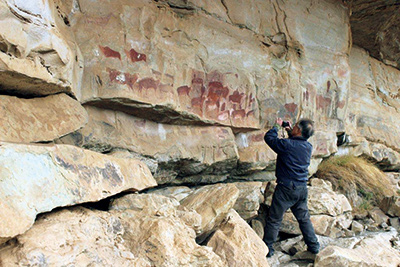

小川 最近、世界各地で洞窟以外でも、自然の岩肌に描かれた壁画が次々と発見されているんです。それらは洞窟壁画の伝統を引き継いだものだと考えられています。 だから、これからも、そうした各地の壁画を実際に観て回りたい。そしてより深く、自分なりに芸術の本質に迫っていきたいですね。

──ぜひ、これからもより研究を深められて、「証拠固め」ができることを期待しています。

本日はどうもありがとうございました。

|

| 2015年9月にロック・アート・フィールドワークで訪れた南アフリカにて〈写真提供:小川 勝氏〉 |

サイト内検索

サイト内検索