こだわりアカデミー

本対談記事は、アットホーム(株)が全国の加盟不動産会社に向け発行している機関紙「at home time」に毎号掲載の同名コーナーの中から抜粋して公開しています。宇宙科学から遺伝子学、生物学、哲学、心理学、歴史学、文学、果ては環境問題 etc.まで、さまざまな学術分野の第一人者が語る最先端トピックや研究裏話あれこれ・・・。お忙しい毎日とは思いますが、たまにはお仕事・勉学を離れ、この「こだわりアカデミー」にお立ち寄り下さい。インタビュアーはアットホーム社長・松村文衞。1990年から毎月1回のペースでインタビューを続けています。

聞き手:アットホーム株式会社 代表取締役 松村文衞

自然の岩肌に動物の絵画。 世界最古のショーヴェ洞窟で芸術のビッグバンが起こった!

洞窟壁画こそ「芸術」の起源

鳴門教育大学美術科教授

小川 勝 氏

おがわ まさる

1956年京都府生まれ、85年大阪大学大学院文学研究科芸術学専攻博士前期課程修了(文学修士)、88年同大学院博士後期課程単位取得退学、95年鳴門教育大学学校教育学部助教授、2008年より同大学准教授、13年より現職。世界の先史岩面画の制作年代などの研究を行ない、特にフランコ=カンタブリア美術の洞窟壁画に関してその造形空間を現象学的観点から考察している。

2016年3月号掲載

暗闇に浮かび上がる野生動物の姿。命がけの迫力、躍動感が魅力

──先生は有史以前の洞窟壁画を研究されているそうですね。洞窟壁画と聞くと考古学かなと思いきや、美術・芸術方面からアプローチされているということで、非常に興味を覚えました。先生はどうして洞窟壁画の研究を始められたのしょうか?

小川 大学時代の恩師の研究を引き継いだのですが、スペインのアルタミラ、フランスのラスコーで実物を観て、その表現力、完成度の高さに大いに感動しました。まさに芸術そのものです。

──教科書などで洞窟壁画を見て、確か動物の絵だったような記憶がありますが…。

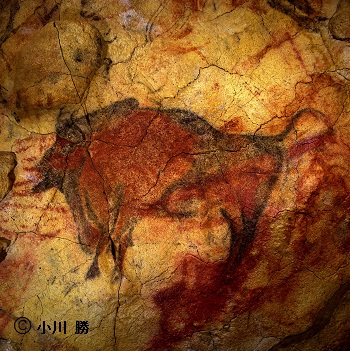

小川 そうです。野牛やシカなど、野生動物の絵が多いですね。それらは鋭い観察眼で描かれており、まるで生きているかのような躍動感に満ちています。

──なぜ動物が多いのですか?

小川 有史以前の人々は狩猟生活を送っており、彼らにとって狩りとは生きる糧を得るために非常に重要なものでした。だから、常に狩りの対象である動物のことが頭にあったのでしょう。実際、彼らが描く動物の絵には、命がけの迫力がにじみ出ています。

|

| スペインのアルタミラ洞窟。吠える牝のビゾン(野牛)が描かれている〈写真提供:小川 勝氏〉 |

──でもなぜ、彼らはわざわざ洞窟という場所に入っていって、絵を描いたのでしょうか?

サイト内検索

サイト内検索

このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権はアットホーム株式会社またはその情報提供者に帰属します。

Copyright(C) At Home Co., Ltd.