こだわりアカデミー

人間は、「死」を発見して霊魂やあの世を意識し、 お祓いをするようになったのです

「鬼は外!」。豆の霊力で邪霊を撃退

國學院大學文学部教授

新谷 尚紀 氏

しんたに たかのり

1948年広島県生まれ。77年早稲田大学大学院文学研究科日本史学専攻博士後期課程単位取得。国立歴史民俗博物館教授、総合研究大学院大学教授を経て、2010年に國學院大學大学院教授に就任。『知っておきたい和の行事』(成美堂出版)、『民俗学とは何か―柳田・折口・渋沢に学び直す』(吉川弘文館)、『神社に秘められた日本史の謎』(洋泉社)など多数の著作がある。

2017年2月号掲載

節分は厄払い。豆で邪気や疫病を追い払う

──先生は民俗学がご専門で、日本のしきたりや慣習、伝統行事に造詣が深いと伺っています。日本は、季節の移ろいに応じたさまざまなしきたりなどがありますね。

新谷 はい。日本人は古くから四季折々の季節感と共に、稲作中心の生活や、中国から伝わって定着した暦、いわゆる旧暦の二十四節気と密接な関係を持って、さまざまな伝統をつくってきました。2月の「節分」もこの二十四節気の立春に基づくものです。

──そうすると節分に豆まきする習慣などは中国から伝わったということですか?

新谷 節分の由来は、中国から8世紀前半に伝わり、奈良時代もしくは平安時代に大晦日の宮中の鬼払い行事となった「追儺(ついな)」だと言われています。ただし豆まきに関しては、日本独自の米や豆をまいて邪気を祓う神事や、正月の神迎えの行事などが追儺と結び付き、現在のような節分の豆まきになったと考えられています。

──そうだったのですね。鬼払い行事とはどういう行事なのですか?

新谷 疫鬼(えきき)という邪気や疫病をもたらし人間を苦しめる鬼を祓う行事です。

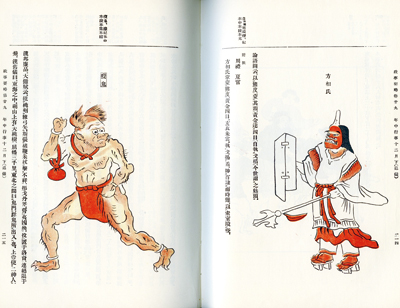

|

| 疫鬼を追う追儺の様子を描いた絵。平安時代中期の政治運営に関する事例を編集した『政事要略』に記載されている。〈『政事要略』(『新訂増補国史大系』28・吉川弘文館)より〉 |

──つまり節分は、豆をまきながらそうした邪気や疫病などを祓う厄払いの日というわけですか?

新谷 そうです。しきたりには、そうしたお祓い、清めが目的のものが案外多くあるのです。

先祖の御霊と一緒に魑魅魍魎(ちみもうりょう)がやってくる

──なぜ、節分に厄払いをするようになったのでしょうか?

新谷 そもそもの理由は、人間が「死」を発見してしまったことにあります。

──「死」を発見…!? どういうことでしょうか?

新谷 人間は「死」という概念を見出し、言葉で共有したため、次第に霊魂の存在やあの世、命を意識するようになりました。これは他の動物にない人間特有の特長です。いくら人間に近くても猿は「死」を意識することはありません。

──確かに人間なら誰しも一度は「死んだらどうなるか」「天国か地獄か」などと死後の世界を考えたりするものです。

新谷 はい。そうした意識を持つようになったことで、人が死ねば葬式をし、先祖の御霊を供養するようになったのです。そして、平安時代には、お盆や年末にあの世から死者の亡き魂がやってくると考えられるようになり、それに対応する行事をするようになりました。ところがあの世には先祖の御霊だけではなく、邪霊、邪気、餓鬼などの魑魅魍魎たちもいて、先祖の御霊に一緒に着いて来てしまう…。

──なるほど。だからそこでまず祓いや清めをすることが必要となってくるというわけですね。

新谷 はい。そうした理由により年末の大晦日やお盆には、いろいろなものを祓い清め、悪霊や厄災を追い払う習慣が根付いていきました。一方で節分はもともとは季節の区切りの日だったのですが、次第に新年を迎える前日とみなされるようになったことで、大晦日同様、節分にも厄払いをするようになったのです。

|

──節分が新年の前日になった?

新谷 本来、節分は立春・立夏・立秋・立冬の前日というように、四季に合わせて年に4回あったのですが、次第に生きものが生まれ稲作が始まる「春」に重きが置かれるようになり、「節分」といえば立春の前日のことを指すようになったのです。同時に春はそうした性質を持つことから「新しい年の始まり」としてみなされるようにもなりました。

──つまり立春が新年で、新しい年を迎えるために、節分にも厄払いが必要になったということですね。

農耕文化ならではの信仰。古来より、米や豆には特殊な力が

──では、節分に豆まきをするようになったのはいつごろから?

新谷 室町時代だと言われています。『看聞御記』(かんもんぎょき)という当時の皇族の日記に「応永32年(1425年)1月8日の節分に豆まきをした」という記述があり、また室町後期に武家の礼法について書いた書物『今川大双紙』(いまがわおおぞうし)にも節分の豆まきについての記述が見られます。

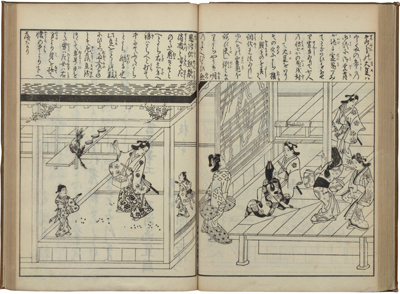

|

| 室町時代以降の書物に節分の豆まきについての記述が見られる。江戸の風俗をあらわした江戸時代中期の絵草子『大和耕作絵抄』(石河流宣の作)の節分の豆まきの様子(国立国会図書館Webサイトから転載) |

──なるほど。しかし、考えてみればあの小さな豆粒に疫鬼を追い払うほどの強い力があるとは不思議ですね。豆は弓矢や鉄砲など何か武器のようなものの例えなのでしょうか。

新谷 いえ、豆そのものに力があるのです。日本人は農耕文化を中心とする長い歴史を持っていますので、古来より米や豆などの穀物には災いを払う霊力があると信じていました。「穀霊信仰」というアニミズムの一種です。

──「穀霊信仰」ですか…。そういえば、古事記や日本書紀には米や穀物に由来のある神様が登場しますね。

新谷 はい。それも穀物が持つ力に対する信仰の表れです。現代でも正月にお供えする鏡餅や神社で米を模した紙をまいてお祓いをする散米(さんぐ)、米を原料にした酒を「御神酒(おみき)」と呼ぶことなどに穀霊信仰の名残が見られます。家を建てる際の建前のときの餅まきもそうですね。

──ああ、確かに米をまいていることになりますね。でも、あの餅は追い払うためではなく、人々に分け与えるためではないのですか?

新谷 そういうもてなしの意味もあれば、米(餅)に厄災やケガレなどを託す意味もあります。いずれにしろそれを投げ捨てることで、投げた本人は祓え清められるというわけです。

──まくという行為にもいろいろな意味があるんですね。

新谷 ええ。実は豆まきにも、「鬼を追い払う」という意味と、豆を投げ与えることで「鬼をもてなして家から出て行ってもらう」という、一見相反する意味があると言われています。しきたりや慣習の中には、こうした二面性はよく見られることです。

──そうなんですか!? 興味深いですね。本日は、お話を伺って、節分の意味がよく分かりました。しきたりとは実に奥が深いものなのですね。普段はあまり意識しないで行っていることも、それらの一つひとつに意味があることを改めて実感しました。

どうもありがとうございました。

|

| 日本人は農耕文化を中心とする長い歴史を持っており、古来より米や豆などの穀物には災いを払う霊力があると信じていた(イメージ写真) |

|

サイト内検索

サイト内検索