こだわりアカデミー

人間は、「死」を発見して霊魂やあの世を意識し、 お祓いをするようになったのです

「鬼は外!」。豆の霊力で邪霊を撃退

國學院大學文学部教授

新谷 尚紀 氏

しんたに たかのり

1948年広島県生まれ。77年早稲田大学大学院文学研究科日本史学専攻博士後期課程単位取得。国立歴史民俗博物館教授、総合研究大学院大学教授を経て、2010年に國學院大學大学院教授に就任。『知っておきたい和の行事』(成美堂出版)、『民俗学とは何か―柳田・折口・渋沢に学び直す』(吉川弘文館)、『神社に秘められた日本史の謎』(洋泉社)など多数の著作がある。

2017年2月号掲載

節分は厄払い。豆で邪気や疫病を追い払う

──先生は民俗学がご専門で、日本のしきたりや慣習、伝統行事に造詣が深いと伺っています。日本は、季節の移ろいに応じたさまざまなしきたりなどがありますね。

新谷 はい。日本人は古くから四季折々の季節感と共に、稲作中心の生活や、中国から伝わって定着した暦、いわゆる旧暦の二十四節気と密接な関係を持って、さまざまな伝統をつくってきました。2月の「節分」もこの二十四節気の立春に基づくものです。

──そうすると節分に豆まきする習慣などは中国から伝わったということですか?

新谷 節分の由来は、中国から8世紀前半に伝わり、奈良時代もしくは平安時代に大晦日の宮中の鬼払い行事となった「追儺(ついな)」だと言われています。ただし豆まきに関しては、日本独自の米や豆をまいて邪気を祓う神事や、正月の神迎えの行事などが追儺と結び付き、現在のような節分の豆まきになったと考えられています。

──そうだったのですね。鬼払い行事とはどういう行事なのですか?

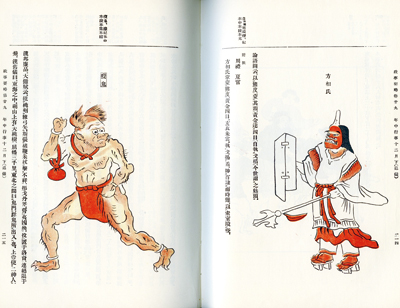

新谷 疫鬼(えきき)という邪気や疫病をもたらし人間を苦しめる鬼を祓う行事です。

|

| 疫鬼を追う追儺の様子を描いた絵。平安時代中期の政治運営に関する事例を編集した『政事要略』に記載されている。〈『政事要略』(『新訂増補国史大系』28・吉川弘文館)より〉 |

──つまり節分は、豆をまきながらそうした邪気や疫病などを祓う厄払いの日というわけですか?

新谷 そうです。しきたりには、そうしたお祓い、清めが目的のものが案外多くあるのです。

|

サイト内検索

サイト内検索