こだわりアカデミー

極薄アパタイトシート「歯の絆創膏」は、 歯科治療への実用化が期待されています。

歯の絆創膏をつくる

近畿大学生物理工学部電子システム情報工学科教授

本津 茂樹 氏

ほんつ しげき

1976年近畿大学理工学部卒業、81年近畿大学大学院を修了。工学博士取得。同大理工学部勤務。93年より生物理工学部教授。2006年学部長に就任。専門は機能材料薄膜の創製とその電子・医療デバイスへの応用。生体が持つ高度な機能に学んで、新材料を人工的に作製。文部科学省の「平成20年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の「産学連携によるナノスケール生体機能膜の創製とそのバイオデバイスへの応用」の研究代表者。レーザーを用いた薄膜化技術で、新しい機能材料の設計・合成から解析・評価などの研究を行なう。歯や骨の主成分であるハイドロキシアパタイトを、薄い膜にして、柔軟性と加工性を持つ材料にコーティングする技術を開発、世界で初めて薄膜シートの開発にも成功した。

2011年1月号掲載

本津 知覚過敏症の治療や、エナメル質の保護、強化を始め、白く着色したシートを貼って美しく見せたり、ホワイトニング後の歯面への貼付で「後戻り」を防止することもできます。

さまざまな医療分野への応用にも

──今後は製品化に向けて開発が進められるわけですね。

本津 はい。しかし、そのためには、どれだけ早く歯にシートを付けられるかが課題です。貼付法は人工唾液を塗布した歯面にシートを圧接し乾燥させるのですが、将来的には術後10分以内に確実に定着させることを目標としています。

──実用化はどのくらい先になりそうですか。

本津 臨床治験の結果次第ですが、5年を目標にしています。

シート以外でも、新しく開発した人工歯根は、金属を守るアパタイトと、生体に馴染みやすい生体アパタイトの2層で金属インプラントをコーティングするようになっていて、とても歯治療に優れています。

ただ、良い技術があっても日本で使用の許可が下りるには時間が掛かりますし、PLD法を用いて、大量生産するには工夫が必要ですので、費用面などで苦労もあります。

──ただ、高齢化社会に向けて、需要は確実にある分野ですね。

本津 はい。他にも、筒状に巻いたり曲げたり加工が自由な特性を活かし、人工の血管や皮膚、角膜などを再生する再生医療用細胞シートの開発にも応用することができます。

開発が進めば、骨のような硬組織の再生医療用の細胞培養足場として、研究機関などに販売する予定です。

|  |

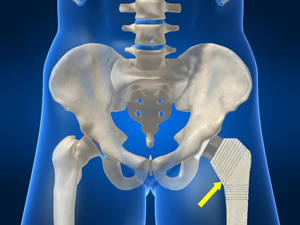

| チタンやステンレス鋼などの金属生体材の表面にハイドロキシアパタイトをコーティングすることで、生体骨との結合力を飛躍的に高めることができる。人工股関節(上)や軟骨(右)として活用する研究も進められている<資料提供:本津茂樹氏> | |

| |

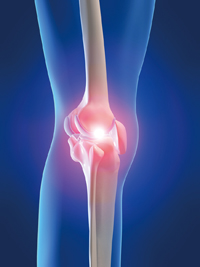

| 筒状に巻いたり、曲げたりできるハイドロキシアパタイトシートの特性を活かして、血管内部に挿入するステント(人体の管状血管部分)の開発も研究されている<資料提供:本津茂樹氏> |

また、インプラントばかりでなく、電子材料として考えて、アパタイト薄膜でバイオセンサを作るという、エレクトロニクス分野での活用も考えていきたいと思います。

──医療分野でのさまざまな応用が期待され、まだまだ夢は膨らみますね。これからの研究に期待しています。

本日はありがとうございました。

|

サイト内検索

サイト内検索