こだわりアカデミー

『ねじ』の本質は摩擦ですが、 いろいろな要素が絡んでいて、 研究はとても複雑なんです。

企業の現場で生きる“ねじ”の研究

神戸大学大学院海事科学研究科教授

福岡 俊道 氏

ふくおか としみち

1978年神戸商船大学大学院修士課程機関学専攻修了、84年同大学助教授、97年同大学教授、2003年より現職。専門分野は、材料力学、機械要素、計算力学、機械設計など。ボルト締結体の熱や力学挙動に関する研究や、高性能で安全な機械などを効率的に設計する方法を研究している。構造物の剛性(圧縮・ずれ・ねじれなどの外力に対する、物体の変形しにくい性質)と伝熱特性の評価に関する研究など、破壊や破損が最も起こりやすい接合部の強度評価に特に力を入れている。著書に「技術者のための ねじの力学 〜材料力学と数値解析で解き明かす〜」(コロナ社)など

2012年6月号掲載

ねじ研究は意外にも不人気!?

──先生は、ねじの研究の第一人者だと伺っております。改めて考えてみると、ねじは身近な家電をはじめ、さまざまな機械から、橋やビルなどの大きな構造物まで必ず使われていて、私たち現代人の生活には欠かせない存在です。

先生は長年にわたってねじの研究を続けてこられたそうですが、研究を始められたきっかけは何だったのでしょうか。

福岡 私は学生の頃、熱に関するコンピューター解析に取り組んでいたのですが、博士号を取る際、教授にねじを研究するように指示されたのがきっかけです。当時の大学では、教授の力は圧倒的で、それに従うのが通例でしたので…。それでも取り組んでみると、指示された研究方法が私の好きなコンピューター解析が中心だったので、自分に向いている分野だと思いました。

|

| 大きさや用途、頭部やねじ山の形状の違いなど、ねじにはたくさんの種類がある<写真提供:福岡俊道氏> |

──現在、先生が取り組んでおられるねじの研究というのは、具体的にはどんなものなんでしょうか。

福岡 ねじは、1本でも壊れると、機械が故障してしまったり、大きなトラブルに発展する可能性があるので、それを未然に防ぐために、コンピューターでねじの螺旋モデルをつくり、ねじの強度や与えることができる力などについて分析しています。

──機械に囲まれた生活をしている現代社会において、大変重要な研究ですね。

しかし、その割には先生のようなねじの専門家は少ないと聞いたのですが、なぜでしょうか。

福岡 ねじは、単純なように見えますが、実はさまざまな要素が絡むので、複雑で扱いにくいことが原因でしょう。

|

| ボルトの強度解析をしている様子<写真提供:福岡俊道氏> |

──例えば、どんなところですか。

福岡 ねじの本質は摩擦で、ねじを締め付けるときには、摩擦に打ち勝つために力を与えますが、締め終わると、摩擦のおかげで動かないという特性があります。

また、規定の力でねじを締め付けても、一度ゆるめて、もう一度締め直すと、ねじに掛かる力は変わってしまうんです。さらに、ねじは、機械を動かすことで熱が伝わると、伸びたり縮んだりしてしまいます。

──ねじそのものが変化してしまうというのは厄介ですね。実験をしても再現性がないわけですね。

福岡 はい。ですから、実験を100回やってもデータがまとまらず、論文が書きにくい。コンピューター解析も難しく、その割に派手な分野でもないので、研究する人が少ないのです。

ただ私は、人と競り合うことが苦手で、いわゆる『脱力系』な研究者なので、とてもありがたいテーマだと思っています(笑)。

全てのボルトを均等な力で締められる方法を考案

──そういえば、先生は船のエンジニアの資格もお持ちだとか。研究者とエンジニアの両方の立場からものを見ることができるのですね。

福岡 はい。私はもともと船が好きで、旧神戸商船大学の機関学科に在籍していました。実地も経験しているので、おそらく他の研究者にはない強みになっています。学生時代の経験とはいえ、現場で問題となっているねじのトラブルの解決方法などに、今でも役に立つことがあるんです。

──現場での経験を研究に生かされているのですね。

先生にとって、ねじの研究の面白さ、魅力とは何ですか?

福岡 一番の醍醐味は、やはり企業の方から相談を受けて、それを解決できたときですね。皆さんねじが壊れるなどのトラブルで苦労されているので、原因を究明して、改善策などを提案しています。私が導いたねじの計算式を、マニュアルとして現場で活用してくださる企業もあったり、研究が役に立てたときには、非常にうれしいです。

|

──先生の研究が、ものづくりの現場での問題解決にもつながっているのですね。

福岡 はい。でも実は、企業の役に立ち始めたのは最近で、それまでは、よくいわれる「研究のための研究」でした。

以前、「ねじの谷底にはどのくらいの力が掛かっているのか」というのを、コンピューターで初めて解析し、企業の方にお話したことがあります。しかし、「それが何の役に立つのですか?」と言われました(笑)。

──現場では、すぐに役立つ研究を求められますからね。

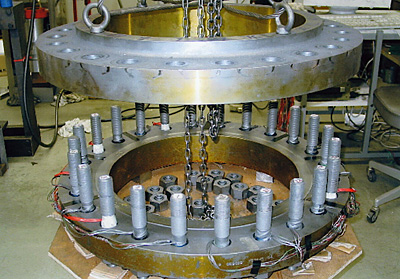

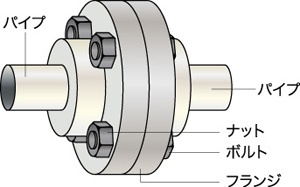

福岡 はい。その他にも、似たような経験があります。10年前に日本機械学会の論文賞をいただいた、「フランジ(シャフトやパイプなどの端に付いているつばのこと)」のボルトの締め方についての研究です。例えば、フランジを留める20本のボルトを、全て均等な力で締めても、全てを締め終わるころには、最初に締めたボルトはゆるくなってしまいます。そこで、コンピューター解析により全体的にばらつきなく締め付けられる方法を考案しました。

|  |

| 内径が約50cmで石油配管に広く使用されているフランジ。重さが1組(2枚1組で使用)で約280kg。ねじの外径が33mmのボルトを24本使って締め付ける<写真提供:福岡俊道氏> | |

──ばらつきなく締めることができれば、事故防止につながるということですね。

福岡 そうなんです。いろいろな方法を試したのですが、例えば、全て均等に100の力で締めるボルトなら、「1本目は130の力で、2本目は×番目を80の力で締める…」という具合に、締める順番と力を証明しました。学会で発表し、賞までいただいて、学者の間では褒められました。

しかし、あるとき、講演で発表していると、年配のエンジニアの方に「その解析はすばらしいですが、そんな細かい順番や、力の加減はいちいち覚えられません。多少ばらつきがあっても、もっと誰でも覚えられるやり方を考えてください」と言われました(笑)。

──実用的ではないと…(笑)。つい隣のボルトを締めてしまったり、うっかりミスが起こる可能性は確かにありますね。

福岡 そうなんです。そこで、さらに解析を続けて、誰でも覚えられる、ばらつきをなくす方法を考えました。それは、一方向に締めていくやり方です。

──それは意外ですね。よくタイヤのホイールなどは、一方向で締めると傾くので、対角線状や十字に締めていきますよね。

福岡 解析してみると、ボルトは隣を締めたときが一番ゆるみやすく、1本のボルトは両隣で2回ゆるむチャンスがあります。それならば、一方向に締めれば、1本前しかゆるまないので、ゆるみが1回で済むのです。コンピューターシミュレーションしても、確かにばらつきが少ないことが実証できました。

──その締め方なら、ミスも起こりにくいですし、作業時間も短縮できますね。

福岡 その後、JIS規格では、ボルトが12本を超えるフランジは、一方向で締め付けることになったんですよ。

──そうなんですか!すごい発明ですね。

|

| 大型車の車輪脱落事故の安全管理技術に関する研究のため、トラックを使ったねじの締め付け実験を実施<写真提供:福岡俊道氏> |

摩擦の変化に関する実験が重点テーマに

──これからの研究目標について教えてください。

福岡 実は、今後は摩擦について、もう少し重点を置いて取り組んでいこうと考えています。

摩擦の力は、締め付けと解放を繰り返すことで変わりますし、現場ではよく「焼き付き」という現象によってトラブルが起こるので、その防止策を考えていきたいと思います。

──「焼き付き」とは、ねじの表面が溶けて固まってしまうことですよね。

福岡 はい。締め付けたときに、ねじに摩擦熱が発生して、その熱によって膨張が起こり、「おねじ」(ねじ山が外面にあるねじ)と「めねじ」(内表面に溝を切ってあるねじ)が密着して動かなくなってしまうのです。

|

| 2軸同時締め付け装置の試作品<写真提供:福岡俊道氏> |

──難しいテーマかと思いますが、具体的にはどのように研究されるのですか。

福岡 摩擦がどう変化していくか調べるのは、コンピューター解析だけでは絶対に無理です。そこで、実験を繰り返して、その中で計算式をつくって、コンピューター解析をして…と地道にやっていくしかないですね。

──実験を繰り返して、そのデータを数値化し、徹底的に調べていく。ねじにはたくさんの種類がありますし、大変な作業ですね。

福岡 はい。ねじは、力学的な部分が強いのですが、熱によって形も変わりますし、本当にさまざまな要素が絡んできます。私はたまたま材料力学と熱と両方の研究をしていますが、簡単にはいかないでしょう。

また、「トライボロジー」(2つの物体の接触面に発生する摩擦や摩耗、潤滑現象を解明し、制御するための技術を取り扱う学問)という分野からも調べていき、「焼き付き」や摩擦の変化について、推定できるような考え方を打ち立てていきたいと思います。

──先生のねじのご研究を通して、私たちの生活の中にある、機械の安全性がますます高まっていくことを期待しています。

本日はありがとうございました。

|

| エッセイコンテスト入賞記念として学生が開催してくれたパーティーの様子<写真提供:福岡俊道氏> |

福岡俊道先生は2018年3月末をもって、神戸大学大学院を定年退職されました。

サイト内検索

サイト内検索