こだわりアカデミー

発電菌が発見されてわずか10数年で実用化へ。 有望な再生エネルギーとして注目

発電する微生物で燃料電池をつくる

東京薬科大学生命科学部生命エネルギー工学研究室教授

渡邉 一哉 氏

わたなべ かずや

1962年神奈川県生まれ。東京工業大学理学部卒業。東京工業大学理工学研究科修士課程修了。金沢大学にて学位(理学博士)取得。海洋バイオテクノロジー研究所微生物利用領域長、JST ERATO((独)科学技術振興機構)橋本光エネルギー変換システムプロジェクト微生物グループリーダー、東京大学先端科学技術研究センター特任准教授を経て、2011年5月から現職。

2014年11月号掲載

100ml程度の装置があれば、携帯で音楽が聴ける

──先生のご専門は生命エネルギー工学で、微生物を利用してエネルギーを作り出す研究をされているそうですね。驚いたのは、微生物を使って発電ができるとか。微生物といえば、古くから発酵食品や抗生物質などに利用されているのは知っていますが、電気をつくることができるというのは初めて聞きました。

渡邉 微生物の代謝と電気が関係あることは100年ほど前からわかっているんですよ。ただ、10数年ほど前に、体外に電子を放出しながら生きる微生物、例えば「シュワネラ菌」が見つかったことで、一気に研究が進んだのです。

──微生物自体が発電するんですか?

渡邉 発電と聞くと驚かれるかもしれませんが、その原理自体は実は自然界では当たり前のことなんです。

──といいますと?

渡邉 すべての生物は、運動するにしろ身体の組織をつくるにしろ、生きるためにはエネルギーが必要です。人間の場合は有機物を食べて、呼吸によって取り入れた酸素を使って分解してエネルギーを得ています。その過程で、有機物から電子が放出され、酸素がその電子を受け取って水になります。この電子の放出・受け取りがいわば発電と同じような仕組みなのです。

|

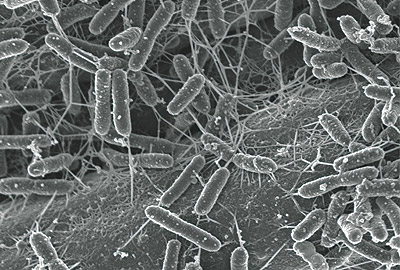

| 代表的な発電菌の「シュワネラ菌」。無酸素の環境下で電極呼吸ができる〈写真提供:渡邉一哉氏〉 |

──なるほど、私たち生き物には発電と同じような仕組みがもともと備わっているのですね。

サイト内検索

サイト内検索