こだわりアカデミー

発電菌が発見されてわずか10数年で実用化へ。 有望な再生エネルギーとして注目

発電する微生物で燃料電池をつくる

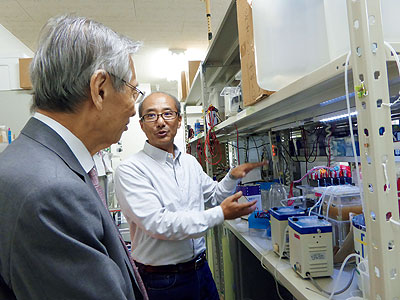

東京薬科大学生命科学部生命エネルギー工学研究室教授

渡邉 一哉 氏

わたなべ かずや

1962年神奈川県生まれ。東京工業大学理学部卒業。東京工業大学理工学研究科修士課程修了。金沢大学にて学位(理学博士)取得。海洋バイオテクノロジー研究所微生物利用領域長、JST ERATO((独)科学技術振興機構)橋本光エネルギー変換システムプロジェクト微生物グループリーダー、東京大学先端科学技術研究センター特任准教授を経て、2011年5月から現職。

2014年11月号掲載

渡邉 はい。それでシュワネラ菌の場合は、酸素がないときに電極に電子を渡す「電極呼吸」をすることができるため、その電子をうまく集めてやれば発電装置ができるというわけです。私たちはその装置を「微生物燃料電池」と呼んでいます。

──自分で電子を電極に運ぶとはまさに発電菌ですね。ただ、微生物の大きさから考えるといったいどれくらいの発電量があるのでしょうか?

渡邉 10cm×10cm×1cmの大きさ、体積で100mlほどのシュワネラ菌を含む培地に有機物を与えた発電装置で、0.3W程度の発電量になります。携帯音楽プレーヤーで音楽が聴けるくらいの量ですね。

──それはすごい! たくさんつないだり、培地を大きくすればもっと大量に発電させることもできそうですね。

渡邉 はい。ただ、現実的には同じ体積で実用化されている電池や燃料電池に比べて、まだ発電効率は10分の1とか100分の1といったレベルです。その意味で、さきほどの100mlの装置はボタン電池ぐらいですね。

廃水処理と組み合わせれば、省電力、汚泥対策などのメリットも

──ところで、先生はなぜこの微生物燃料電池の研究を?

渡邉 もともとは光合成などを行う微生物の研究をしていたのですが、環境やエネルギー問題に社会の関心が高まる中、次第にエネルギーを生み出す微生物に興味が出てきたんです。現在のエネルギー事情を考えると、微生物燃料電池の有用性は非常に高いと考えられますから。

──どういうことでしょうか?

|

渡邉 石炭や石油由来の化石燃料は環境問題や現在の埋蔵量などから見て、持続性という面で弱い。そのた め、今、自然界に存在しているものからエネルギーを作り出すという技術が非常に求められています。さまざまなエネルギー源が考えられますが、中でも微生物 の多様な能力を利用すれば、さまざまな持続的エネルギーが可能になると期待されています。

──具体的にはどのような活用を考えておられるのですか?

サイト内検索

サイト内検索