こだわりアカデミー

「生物多様性」の観点から インシシと人間が共存できる世の中を。

「生物地理学」でイノシシとの共存関係を探る

生物地理学者 奈良大学文学部地理学科教授

高橋 春成 氏

たかはし しゅんじょう

1952年、滋賀県生れ。81年、広島大学大学院博士課程修了。文学博士。

実家が浄土真宗の法泉寺であるため、僧侶としての活動も行なう。野生動物と人びとの関わりの過去・現在・未来に関心を持ち、日本国内や海外で調査・研究を進めている。

広島大学在学中にイノシシと出会い、フィールドワークを積み重ねる傍ら、シシ垣に関する調査・研究のためのネットワークづくりにも力を入れている。著書に『荒野に生きる―オーストラリアの野生化した家畜たち』(どうぶつ社)、『野生動物と野生化家畜』(大明堂)、『亥歳生まれは、大吉運の人―ウリ坊の愛しさは幸福の約束だった』(三五館)、編著に『イノシシと人間共に生きる』(古今書院)など多数。

2007年5月号掲載

人間と生物の関わりを研究する「生物地理学」

──先生のご専門は「生物地理学」と伺いました。耳慣れない学問ですが、どういった研究をされているのですか? 「地理」というと、地形だとか気候だとか、その地域の産物のことなどが頭に浮かびますが…。

高橋 そんな感じですよね。「地理」は、地域の人と自然を扱います。その中には当然、生物も含まれます。

生物地理学の草分け的な存在である千葉徳爾先生によると、「地理学」は、人々の暮らしと自然環境がどう関わっているか、人間を中心にアプローチする学問だと説いておられます。

──生物地理学とは、生物にスポットを当てた地理学ということですね。「生物学」とはどのような違いがあるのでしょうか。

高橋 「生物学」は生物の形態や生理・生態など、生物そのものを中心に研究する学問です。それに対して、人間と生物との関わりを研究するのが「生物地理学」ということになります。

──この研究の道へ入られるきっかけには何があったのですか?

高橋 昔から、世界の国々やそこにいる珍しい動物を調べてみたいと思っていました。広島大学の文学部地理学専攻に入学したのですが、その時の先生がインドでの人々の暮らしなどを生々しく調べていて、ものすごく興味が湧いたのです。動物好きで地理学もやりたいということで、これが自分の目指している学問かな、と感じました。いよいよ卒業論文を書くという時に、初めて生物地理学という学問があることを知ったのです。

|

| ガラパゴス諸島にて行なわれたフィールドワーク。ダーウィン研究所で専門的なトレーニングを受けたナチュラリストガイド(右)と、その通訳をする高橋氏(左)。近年では野生化したヤギによる食害などが問題視されている地域でもある <写真提供:高橋春成氏> |

動物との関わりの歴史を学び共存へつなげる

──先生は、フィールドワークでオーストラリアなどに行かれてますね。そこでは、野生化した家畜を調査しておられるとか…?

高橋 そうです。オーストラリアでは、夥しい数の家畜が野生化していて、在来の生態系や人間の営みに影響を及ぼしています。野生化したブタは600万頭、ロバは150万頭にも上るのですよ。

──ものすごい数ですね。なぜそんなことになったのですか?

高橋 冷凍技術がない時代に新鮮な肉を手に入れるため、ブタやヤギのような繁殖力が良くて強い動物を自然繁殖させたのです。運搬力の確保のために、ウマなども繁殖させられました。人間が生きていくために、そのような行為が考え出されたのですね。野生動物が人間の事情によって家畜になり、色々な地域に連れていかれ、そこでまた野生化した。野生化した家畜を積極的に生み出そうとする「解き放ち」行為もありましたしね。

──ところが現在では、冷凍技術が発達し自動車も普及したので、野生化した家畜は邪魔だという見方になってしまった。 増え過ぎた家畜はどうするのですか?

高橋 生態系を守るには駆除しかありませんが、一方で野生化した動物が人間との関わりの中でどういった役割を担っていたか、整理しておかないといけない。その動物達だって、昔は役立っていたのです。そういったことを抜きにして駆除ばかりに目を向けてしまうと、歴史の誤ちをただ繰り返すだけになってしまいます。

──確かに、歴史を整理して、野生動物と人間の関わりを知っておかないと進歩していきませんよね。

高橋 それができるのは生物地理学かな、と思います。生物地理学は歴史を見るところから入っていきますので。

農業被害が高じてイノシシが「過疎化」の原因に

高橋 イノシシ研究も長くなりましたね。今は、農林水産省のプロジェクトで研究をしています。本来なら環境省の系列で行なわれるのですが、被害対策という観点から農林水産省で、イノシシの生態調査と、それにのっとった被害対策を主に検討していますね。イノシシは農業被害が多く、年間50億円位の被害が出ています。

──50億円も? どういった被害があるのでしょうか。

高橋 広島大学の裏手は中国山地なので、大学時代によく探検部で行きました。サルやイノシシが生息しているのですが、被害に耐えかねて出て行く人達が多いと、その時に聞きました。働き盛りの若者が出て行ってしまい、お年寄りだけが残っていくので、村の力が弱くなる。被害対策をするためのマンパワーがないのですね。それで獣に負けて、村を出ていくことになるのです。

──イノシシが過疎化の一つの要因になっているのですね。

最近では神戸の住宅街にイノシシが出没して、農業被害以外の影響もあると聞きますが。

高橋 餌付けから始まる被害も起こっています。人間がイノシシに食物を与えることによりイノシシが人に慣れ、街を徘徊するようになった。その結果、餌を催促するために咬みついたり、追い回したりするのです。

──「共存の勘違い」とでもいうのでしょうか。

高橋 中山間に比べ、都市部では物をかすめとられたとか、庭を荒らされたとかぐらいで、生活に響く被害は少ない。もともとイノシシと接触がない場所なのです。ウリ坊に餌をやると、「ウィウィ」とかいいながら愛嬌ふりまいて、かわいいものなのですよ。それで、癒し的な部分もあって、「いいことしているな」と勘違いしてしまう人々が多い。イノシシに食べ物を与えることを規制する「イノシシ条例」などをつくって対策はとっているのですが、中々うまくいきませんね。

──神戸に行った時、親子連れのイノシシが住宅街を歩いているのを見てびっくりした記憶があります。

高橋 最近は横柄に歩いているのもいますね。イノシシは賢いので、学習します。親が子どもと一年掛けて一緒に歩き、子ども達は親がしたことをインプットして、同じことを繰り返す。そうやって新世代のイノシシができてしまうのです。

|

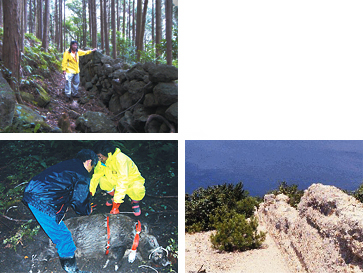

| (写真上)和歌山県に現存する、石積みのシシ垣 (写真左)麻酔で眠らせた巨大イノシシにGPSを取り付けている様子。農業被害対策用のデータ取得が目的 (写真右)香川県にある土盛りで造られたシシ垣 <写真提供:高橋春成氏> |

イノシシは害獣ではなく、「生物多様性」の一員

──ところで先生、現代では、生物は微生物みたいな小さなものから始まり全体が一つのもので、いらないものはないということになっていますね。

高橋 おっしゃる通りです。すべての生物がそれぞれの役割を持って相互に影響し合って生きている。そういう中で、イノシシとの関わりも、被害対策や駆除という実質的な部分もありますが、「生物多様性」の中にもはめ込んでやらないといけないと思います。特に生息地管理という視点では、放棄された竹林や耕作放棄地などを整備して、イノシシやサルやシカがあまり出てこない里地づくりが必要です。

──昔はイノシシやシカから農作物を守るため、石や土盛りなどで「シシ垣」といったものが造られていました。人間とイノシシの棲み分け的なものがあったのですね。現代でも、そういったものが必要なのでしょうか。

高橋 ほとんどの人が農業をやっていた昔と違い、今は外から入ってきた人もいるし、団地に住んでいる人もいてバラバラなので、同じ方向を向くのは難しくなってしまいました。切り口も「農業被害」にしてしまうから、住民の合意形成が図れない。「生物多様性」という観点から切り込んで、共存を考えていくことができないものかと思っているのですが…。

──イノシシを害獣として捉えるのではなく、生物多様性の一員として考えると、イノシシとの付き合い方も変っていくかもしれませんね。

本日は興味深い話をありがとうございました。

|

| 『人と生き物の地理』(古今書院) |

高橋春成先生が、書籍『生きもの秘境のたび―地球上いたるところにロマンあり―』を上梓されました。コモド島やガラパゴス諸島、果てはアマゾンまで、高橋先生がフィールドワークで訪れた世界中の珍しい生き物たちを臨場感たっぷりに紹介されています。

サイト内検索

サイト内検索