こだわりアカデミー

地域の文化や景観を、科学者の目で客観的に評価し、 伝えていきたい。

環境からの恩恵を数値化

金沢大学人間社会学域准教授

香坂 玲 氏

こうさか りょう

1975年静岡県生まれ。98年東京大学農学部卒業、2004年フライブルク大学 (ドイツ)環境森林学博士課程修了。06年国連環境計画生物多様性条約事務局(農業・森林担当官)勤務後、08年〜12年、名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授を経て、12年より金沢大学人間社会学域地域創造学類環境共生コース准教授。08年〜10年に生物多様性条約COP10支援実行委員会アドバイザー、ほか国連大学高等研究所客員研究員を務め里山評価などにも参画。著書に『森林カメラ―美しい森といのちの物語』(清水弘文堂書房)、『地域再生-逆境から生まれる新たな試み』(岩波書店)、『知っておきたい知的財産活用術-地域が生き残るための知恵と工夫-』(ぎょうせい)など。

2014年3月号掲載

香坂 例えば脈々と続いてきたお酒づくり、棚田づくりみたいなものが、どういう風に地域社会に影響を与えているのか。いわば社会と生態系の相互作用の指標となるものを、数字で表すなど科学的に分析していきたいと思っています。数値化することで、その地域の環境がどう変化しているのか、どういう風に失われているのか、逆にどの程度向上しているのか、などを分かりやすくしたいんです。

──数値化というのは、森の動植物の多様性の変化を数字で表すといったようなことですか?

香坂 それもありますし、もう少し人間社会に踏み込んで、人と自然との関わりを測ってみたいと思っているんです。

──どういった方法で?

香坂 ひとつの方法としてアンケート調査を実施しています。地域住民に対して「野菜は普段買っていますか?」「種から育てていますか?」「種は買ってきていますか?」「食生活はどうしていますか?」といったことをアンケートで聞いています。また、観光客にも、「どういう場所を周りましたか?」「何に興味を持ちましたか?」などを聞きます。こうした調査の集計結果から、例えば伝統野菜、地場野菜の加賀野菜についてどのくらい知っているかとか、美観、憩いなどさまざまな観点からみた景観への印象などを数字で表したりしています。地図と組み合わせて目で見やすい形にすることもあります。

|  |

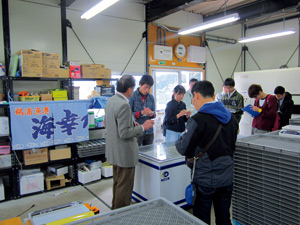

| 研究室の学生と行った地域調査の様子。石川県の七尾湾にある能登島での 野菜や米の生産現場を見学し、新たに農業に進出した企業の取り組みなども調査<写真提供:香坂 玲氏> |

|

| 『地域再生-逆境から生まれる新たな試み』(岩波書店) |

香坂 玲先生は、2022年より東京大学大学院 農学生命科学研究科教授に就任されました。

サイト内検索

サイト内検索