こだわりアカデミー

常に新しいものを受け入れ、変化できる脳。 未発見の秘められた能力とは?

脳の限界を探る!

東京大学薬学部教授

池谷 裕二 氏

いけがや ゆうじ

1970年静岡県生まれ、98年東京大学・大学院薬学系研究科にて薬学博士号取得。2002年〜05年アメリカ・コロンビア大学・客員研究員、06年〜11年科学技術振興財団さきがけ・研究員(併任)、07年8月東京大学薬学部准教授、14年4月同大学同学部教授に就任。主な著書に『海馬-脳は疲れない』(新潮社)、『脳には妙なクセがある』 (扶桑社)、『ココロの盲点 完全版』(講談社)、『大人のための図鑑【脳と心のしくみ】』(新星出版社)など多数。

2016年4月号掲載

脳の働きは単なる電気信号!? 心は物理的に説明できるか

──先生のご専門は薬学と伺っておりますが、脳研究でも大変ご著名でいらっしゃいますね。脳の機能の解明はここにきてかなり進んでいるようですが。

池谷 はい。計測技術の進歩と世界中の多くの研究者の実験などから、どういうときに脳のどの部位が反応し、それによってどんな感情が生まれたり、体のどんな行動に反映されるか、さまざまなことが判明しています。

──著書を拝読して、とても興味深く感じました。でも同時に大変なショックも受けたんです。なんでも、脳の働きはすべて電気や化学反応などの科学で説明付けられてしまうという印象を受けたのですが…。

池谷 ある意味ではそのとおりです。例えば、モノを見る場合、目に入った光のエネルギーが網膜の視細胞を刺激し、その刺激が電気信号に変換され、視神経を通じて大脳に情報が伝わります。大脳では画像の動きや色、形状といった情報が整理され、後頭葉の一次視覚野に送られ分析されることで、われわれは多様な視覚情報を得ることになります。こうした動きはすべて電気の動きや化学反応によるものです。

ただし、一方では物理や化学だけでは説明できない部分があるのも事実です。

──どういうことですか?

池谷 例えば、目の前に置いてあるペンを持ち上げようとする場合、脳は手(筋肉)に命令して、手が動き、ペンを持ち上げます。この部分の電気の動きには物理学的な矛盾はありません。でも、この理論で言えば、最初に「持ち上げよう」と思った気持ちが生まれるためにも電気などのエネルギーが必要なはず。でも実際はこの部分に電気は発生していません。

|

|

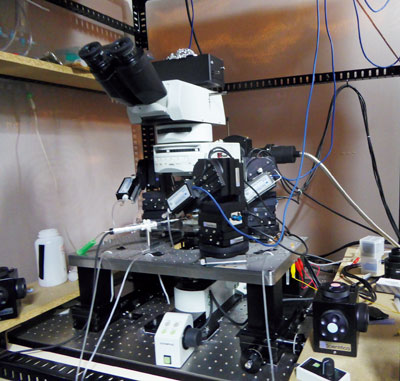

| 脳内の電気の動きを計測する機器 |

──そこに、科学では解明できない「心」というものがある?

|

サイト内検索

サイト内検索