こだわりアカデミー

常に新しいものを受け入れ、変化できる脳。 未発見の秘められた能力とは?

脳の限界を探る!

東京大学薬学部教授

池谷 裕二 氏

いけがや ゆうじ

1970年静岡県生まれ、98年東京大学・大学院薬学系研究科にて薬学博士号取得。2002年〜05年アメリカ・コロンビア大学・客員研究員、06年〜11年科学技術振興財団さきがけ・研究員(併任)、07年8月東京大学薬学部准教授、14年4月同大学同学部教授に就任。主な著書に『海馬-脳は疲れない』(新潮社)、『脳には妙なクセがある』 (扶桑社)、『ココロの盲点 完全版』(講談社)、『大人のための図鑑【脳と心のしくみ】』(新星出版社)など多数。

2016年4月号掲載

池谷 正直、難しいところです。物理学で心の存在を認めてしまうと、結果的に心が脳を通じて筋肉や感覚を動かしていることになりますから…。ある意味で念力を認めるようなものです。

──なるほど。そういえば、17世紀にフランスの哲学者・デカルトが人間の心と体が別物だという二元論を唱えていますが…。。

池谷 ええ。そういう意味では現在でも、デカルトの時代からなんら状況は変わってないと言えます。心は宗教や哲学の領域で、科学では「存在しないもの」として扱わざるを得ないのです。

大脳の発達でヒトは高度化。哲学・宗教が生まれた

──とはいえ、われわれ人間はよく、生きる意味といった哲学的なことを考えるものです。これは脳の働きに思えますが、物理学的にいうと一体何なんでしょうか?

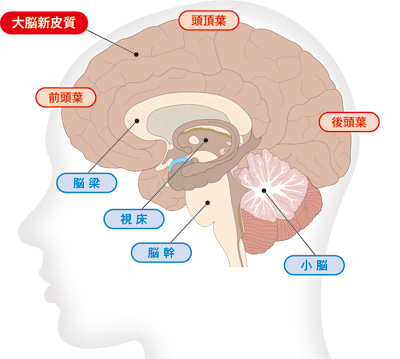

池谷 哲学・思想などの思考はヒトだけに見られるものです。そしてそれは大脳新皮質の働きによって生じていると考えられています。

──とおっしゃいますと?

池谷 そもそも脳というものは、動物が嗅覚や目視でエサを感知できれば近寄る、危険なものを見て恐怖を感じれば逃げるといったように、生きるため、環境に適応するためだけに存在していました。脳は体と密接な関係にあり、体から感覚を仕入れて、運動として体へ返し、そしてまた運動結果を体からの感覚として脳に戻す、というように、体との情報ループを形成しているのです。

その後、進化の過程で、その機能を補う大脳新皮質が発達しました。単純な反射行動だった機能を補完、高度化し、二手三手先まで読む、罠をかけて捕獲するなどという行動ができるようになったのも大脳新皮質の役割によるものです。ただ、大脳新皮質は後からできているため体との関係が少なく、発展していく内に、体を省略して、脳の中だけで情報のやりとりをするようになりました。こうした経緯の中で、哲学・宗教といった知的概念を作りだす機能が生まれてきたと考えられているのです。これには行動につながる物理学的な関係を説明付けることは難しいのですが…。

──生きる意味を考えたりする哲学は、そもそも生きるためには直接不要なものだった。でも今やそれが高度な知性をもった人間であることの証明ともなっている、というわけですね。

ところで、自分の中だけで情報のやりとりを始めた大脳新皮質は、もう体との情報ループはまったく必要ないのですか?

池谷 いえいえ、省略したといっても実際に体を動かしていないだけで、運動の元になる体からの感覚は大脳新皮質の働きの中にも見られます。

──例えばどんな感覚ですか?

|

|

サイト内検索

サイト内検索