こだわりアカデミー

解剖学は医学の中でも社会とのつながりが 非常に強い学問なんです。

解剖学と社会の関わり

順天堂大学医学部教授

坂井 建雄 氏

さかい たつお

1953年大阪府生れ。78年東京大学医学部医学科を卒業。同大学の解剖助手となる。83年医学博士。84−86年までフンボルト財団奨学研究員として西ドイツハイデルベルグ大学解剖学教室に留学、帰国後東京大学医学部助教授、90年から現職に。95年9月−11月に行われた特別展「人体の世界」では展示実行委員長として、日本解剖学会を代表して展示企画に加わった。96年からは朝日カルチャーセンターで「人体の世界」と題した公開講座の講師も務める。

主な編著・訳書に『リンゴはなぜ木の上になるか』(共訳、87年、岩波書店)、『からだの自然史』(93年、東京大学出版会)、『人体のしくみ』(94年、日本実業出版社)、『現代の解体新書「人体の世界」展 創世記』(共編、96年、読売新聞社)、『ガラス瓶から解き放たれた人体−新解剖学の夜明け』(97年、NECクリエイティブ)がある。また94年より『imidas』(集英社)において「人体」の解説を執筆している。

1997年7月号掲載

特別展「人体の世界」は46万人を動員し大成功

──一昨年国立科学博物館で行われた特別展『人体の世界』は大成功だったそうですが、やはり自分たちの体のことを「知りたい」という気持ちの表れでしょうか。

坂井 そうだと思います。

あれは日本解剖学会が創立100周年になるので何か大きな企画を、ということで行ったんです。はじめは文化祭的なものを漠然とイメージしていたら、国立科学博物館の馬場先生が実行委員会に入られて、一挙に、博物館を使って大々的にやろうということになったんです。ただこの「大々的にやる」ことの意味が、この時、学会の人達には一切想像つかなかったんですよ(笑)。でも開催してみたら46万人もの方が観に来てくださいました。

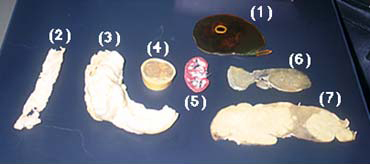

──私はてっきりホルマリン漬けの標本のような類の物を展示したのかと思ったのですが、新しい技術のプラスティネーション標本が多く展示され、かなり話題になりましたね。

坂井 あれはハイデルベルグ大学のハーゲンス博士が開発した解剖標本の新しい技術です。人体の3分の2は水分ですよね。それが全てプラスチックに置き換えられていると考えてください。これにより、標本そのものを実際手にとって扱えるし、生きている時と同様の器官、臓器の形状と弾力を保つことができるようになったんです。

|

| プラスティネーション標本には人体全体および臓器、器官をほぼ原形どおりに標本化するシリコン法と、いろいろな角度方向にスライスされた標本を樹脂に埋め込む方法の2通りがある。 |

──先生がお感じになった来場者からの反応はいかがでしたか。

坂井 本当にあんなに観に来てくれるとは思いませんでした。最初は単なる猟奇趣味で来るのではないかと思ってましたがそうではなくて、自分の体について知りたいという真摯な気持ちで来てくれたのだと思います。また、あのような人体解剖標本を一般の人たちに見せるという試みは初めてのことだったので、もしかしたら「けしからん」とお叱りを受けるかもしれないと思ったのですが、そういうこともなく、皆さん、心に大きく受け止めるものがあって帰られたようです。

──学会の中からも先生のようなオープン志向の方が出たからうまくいったんでしょうね。

坂井 そうですね。きっとそれがうまく合致したんだと思います。大学の中に入ってしまうと研究者はもっぱら研究業績で評価されますから、そのためにより最先端の仕事をしようとする。そうなると学生への教育や社会への啓蒙をいやがる人も多くいるわけです。医学全般にそういう傾向がかなり強い。でも今は、われわれ科学者も社会的責任を問われる時代です。

私は、解剖学は医学の中でも、学生への教育はもちろん、社会に対する啓蒙といった役割も大きく担っている学問だと思うのです。しかも献体をされる篤志家の方との交流もあり、社会とのつながりが非常に強いわけです。これがこの展示会を成立させた背景になったのだと思います。

|

| 『ガラス瓶から解き放たれた人体』(NECクリエイティブ) |

サイト内検索

サイト内検索