こだわりアカデミー

脳は複雑で高度なシステム 人間の心を脳からアプローチで解明します。

脳は複雑で高度なシステム

ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー

茂木 健一郎 氏

もぎ けんいちろう

もぎ けんいちろう 1962年、東京都生れ、84年、東京大学理学部物理学科卒業、92年、東京大学大学院理学研究科理学専攻博士課程修了、理学博士。理化学研究所国際フロンティア研究システムなどを経て、ケンブリッジ大学生理学研究所研究員、97年よりソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー。脳において感覚を構成する質感「クオリア」を研究。著書に、『脳とクオリア』(97年、日経サイエンス社)、『心を生みだす脳のシステム』(2001年、NHKブックス)、『意識とはなにか』(03年、ちくま新書)、『脳内現象』(04年、NHKブックス)、『脳と仮想』(04年、新潮社)など多数。

2005年4月号掲載

人間にとって「不確実なもの」は「他人の心」

──ところで、脳科学の研究が進むと、人間の心の正体についても解明される、その日は近いと考えてよろしいのでしょうか?

茂木 それはわれわれ科学者の間でも、まだ難しいと考えられています。

心というのは非常に複雑で、何がどのように作用し、その人に影響を及ぼすのかがほとんど分っていません。

|

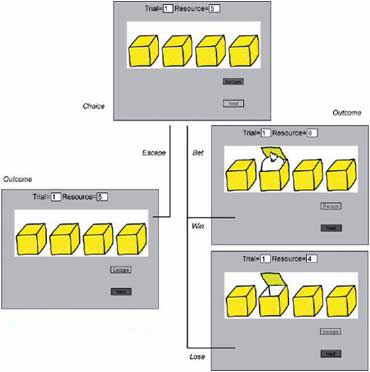

| 不確実性を含むゲームを用いて、神経経済学の研究を行なっている。 <イラスト提供:茂木健一郎> |

人間の心の原型は意識であり、それに基づいて行動が生れます。生物はこれまで、「餌を捕獲する」「外敵から身を守る」など、不確実なものにいかに対処するかで発展してきました。人間も、不確実な世の中に適応するために進化し、そうした中から心の原型ができています。

──それでは、われわれ人間にとって、「不確実なもの」とは一体何なのでしょうか。

|

| 人間は心理的な安全基地があってこそ、始めて積極的な探索ができる <イラスト提供:茂木健一郎> |

茂木 実は、私達が日常生活をする上で最も不確実なものは、「他人の心」です。人間は社会的動物であるがゆえに、特にお互いの心を探り合います。例えば、赤ちゃんにとって、母親が自分の面倒をみてくれるかどうかは不確実です。母親の前で泣くとミルクがもらえるが、時にはもらえないこともある。そこから「他者の存在」を認識するのです。

──人間にとって「他人の心」という不確実なものをどう扱うかは、とても重要ですね。

茂木 これは恋愛や仕事の上での人間関係など、大人になっても同じことです。

相手の気持ちを、最後まで読みきることは決してできませんが、少しでも読まないと社会に適用していけません。

──だから私達はコミュニケーションを取り、相手の気持ちを理解しようとしているのですね。

茂木 その通りです。コミュニケーションは、生物の中でも特に人間が発達した機能です。そして、人間の脳の進化にコミュニケーションは、大きな役割を果たしているのです。

|

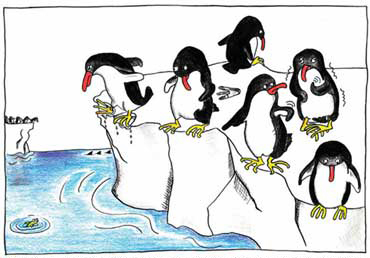

| ペンギンたちが、水の中に飛び込もうとして躊躇する微笑ましい様子を動物園でよく見かける。実はこの行動には、生き延びるための知恵がある。ペンギンたちにとって、海に飛び込む行為は、えさを得るメリットと、天敵に食われてしまうリスクの両方を含む。生き物は、不確定な状況で判断して行動するために、リスクやメリットの見込みを考え、仲間の行動を観察するなど、脳の感情システムが発達してきたと考えられている <イラスト提供:茂木健一郎> |

|

| 『脳と仮想』(新潮社) |

サイト内検索

サイト内検索